岩手大学は8月2日、日本の東北地方や北海道などの寒冷地では、12月から最低気温が0℃を下回り植物が凍結する中、越冬性植物が厳冬期にそうした凍結を経験することで寒さに強くなること、それに加えて光を感知することで、さらに寒さに強くなることを明らかにしたと発表した。

同成果は、岩手大大学院 連合農学研究科の杉田健史大学院生、岩手大 農学部の高橋俊介学部生(研究当時)、岩手大の上村松生名誉教授、岩手大大学院 連合農学研究科の河村幸男准教授(岩手大 農学部 植物生命科学科 低温植物生理学兼任)らの研究チームによるもの。詳細は、植物の環境への反応に関する全般を扱う「Plant,Cell & Environment」に掲載された。

寒冷地で越冬する植物には、秋からの気温の低下を感知することで冬支度をはじめる「低温馴化(ていおんじゅんか)」という仕組みが備わっている。しかし北日本のような寒冷地では、日中でも最低気温が0℃を下回ることがあり、植物は凍結してしまう。それに対して研究チームは、秋からの気温の低下が寒さ対策をはじめるきっかけになるように、凍結の感知が寒さ対策に何かしらの影響を及ぼす可能性があると推測し研究を開始したという。

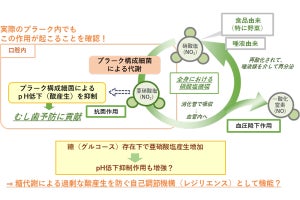

そして今回の研究により、植物は寒さ対策として、秋の気温低下を感知することで低温馴化を行うことを第1段階とすると、冬の初めに凍結や光といった複数の情報を認識することで、これまで以上に寒さに強くなるという第2段階の仕組みを備えていることが判明。植物は段階的に寒さ対策を行い、効果的に厳冬期の本格的な寒さに備えていることが明らかになったとする。そしてこの第2段階は、「凍結馴化」と命名された。

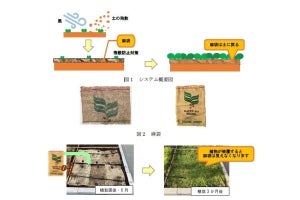

日本の寒冷地では、12月から最低気温が氷点下を下回りだすことは冒頭でも述べたが、晴れの日でも霜によって植物が凍結している状態がたびたび観察できるとのこと。この際に、第2段階の寒さ対策である凍結馴化が行われていることが考えられるとした。

なお今回の研究では、モデル植物である「シロイヌナズナ」を人工気象器(温度・湿度・光量・明暗の周期を制御できる大型装置)で生育させ、2℃の低温にさらすことで低温馴化を誘導した後、-2℃の温度に数日間さらされた。通常、水は0℃で氷になるが、ゆっくりと均一に冷やすと0℃を下回っても“過冷却”という状態になる(過冷却状態の水は、衝撃が与えられると一瞬にして凍る)。今回は、-2℃に植物をさらす際に生育培地ごと植物を凍結させる状態と、培地も植物も凍結させない過冷却の状態の2つに分類し、実験が行われた。また、それぞれの条件で処理した植物を-14℃や-18℃にさらした時の生存率(凍結耐性)が測定された。

そして実験の結果、低温馴化した植物を氷点下にさらすことで、低温馴化よりも高い凍結耐性を獲得したことが確認されたとのこと。また興味深いことに、氷点下に植物をさらす際に、培地ごと植物を凍結するとさらなる凍結耐性を獲得することがわかった。

このように植物に凍結を経験させることで、大幅な凍結耐性を獲得することがわかったことから、凍結馴化に加え、凍結していない過冷却での馴化については「過冷却馴化」と命名された。また、凍結馴化中に光を与えることで、さらなる凍結耐性を獲得することも確認されたという。

そこで光の影響を考察するために、凍結馴化の際、光を当てた条件で、以下の実験が行われた。

- 光合成を阻害する試薬の付与

- 光を受け取る機能を持つ遺伝子を欠損させた植物の使用

その結果、どちらの場合も凍結耐性が下がることが確認されたとする。以上のことから、今回新たに発見された凍結馴化には、光合成や光を受け取る機能が関係していることが考えられるとした。

今回の研究成果により、植物は氷点下で凍結と光を感知することで、驚異的に寒さに強くなることが明らかにされた。しかし、どのようにして強くなるのかという点に関しては、今回の研究では未解明だ。研究チームは今後、耐性を高める要因の1つである糖の蓄積や細胞壁の関与について検討してくことを考えているとしている。