東京大学(東大)と長崎大学は8月1日、人工的に孵化、飼育した無毒のトラフグ稚魚に対し、「テトロドトキシン」を混ぜた餌を与えると腸内細菌叢が変化することを明らかにしたと共同で発表した。

同成果は、東大 大気海洋研究所(AORI)の濵﨑恒二教授、東大大学院 農学生命科学研究科のワセル・マイ大学院生、長崎大大学院 総合生産科学研究科の阪倉良孝教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

フグ目フグ科のフグが持つテトロドトキシンは猛毒として知られ、日本国内で発生する食中毒による死亡者の半数が同毒物によるものだという。食後最短で20分ほど、長くても3時間程度の間にしびれや麻痺症状が口唇から始まって全身に広がり、重傷の場合は呼吸困難で死亡に至ることがある。有効な治療法は今のところ存在しておらず、人工呼吸で呼吸を確保することが延命のための確実な措置となっている。

フグがなぜこのような猛毒を有しているのか、その役割はまだはっきりとはわかっていないが、他の魚からの捕食を回避する効果や、フグ自身のストレス軽減効果が報告されている。フグは、飼育実験により餌を通じて体内にテトロドトキシンを蓄積することが知られているが、餌由来の同毒物の摂取が腸内細菌叢に対して何らかの影響を与えるかどうかは不明だったという。

テトロドトキシンは、ヒトを含めた動物の神経細胞にあるナトリウムチャンネルに結合して神経伝達をブロックする強力な神経毒だが、細菌に対する阻害効果は無いとされてきた。しかし近年、一部の細菌に対してテトロドトキシンが増殖阻害効果を示す可能性が報告されたことから、細菌に対しても何らかの作用機序を示す可能性があるとしている。そこで研究チームは今回、トラフグの稚魚を材料として、テトロドトキシンを混ぜた餌を与える飼育実験により、腸内細菌叢が変化するかどうかを調べることにしたとする。

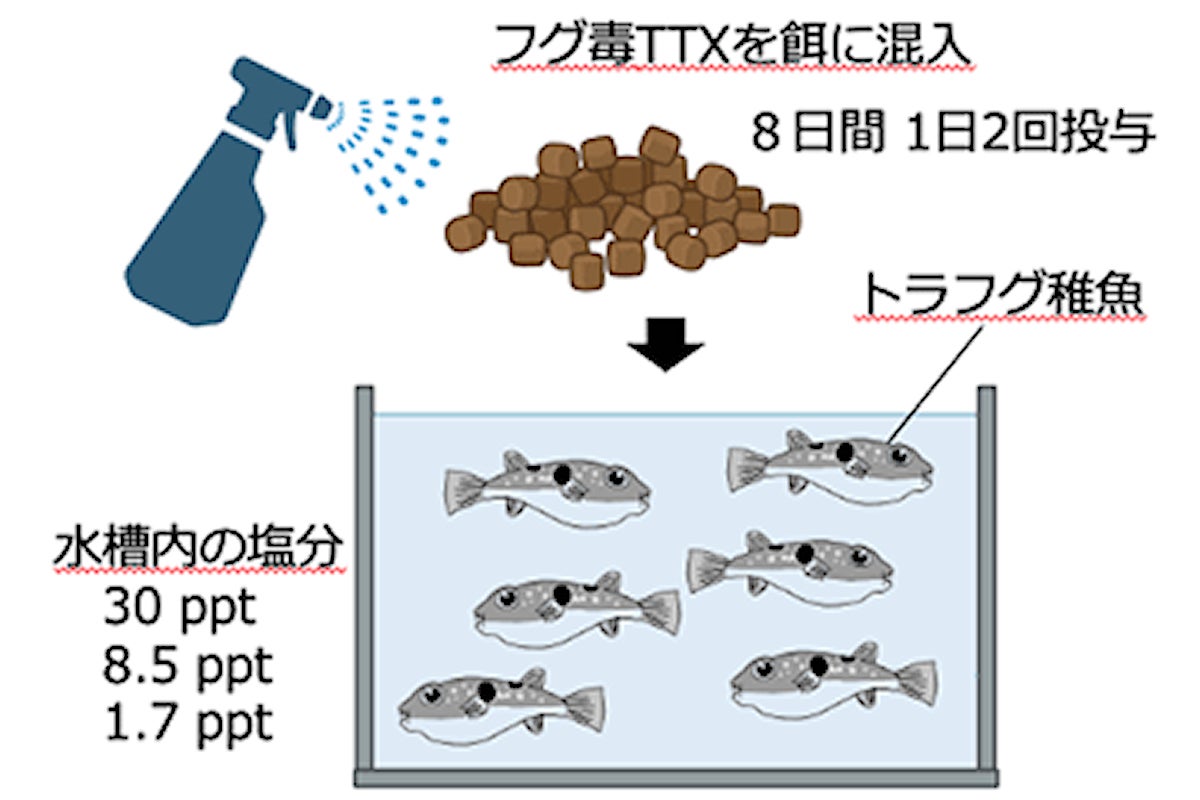

トラフグ稚魚は、自然環境では汽水域で生育することから、通常の塩分(30ppt)条件に加えて、それよりも低い塩分(8.5ppt、1.7ppt)でも飼育を行い、それぞれの環境条件での腸内細菌叢へのテトロドトキシンの影響が調べられた。人工的に孵化させた稚魚を10日間程かけて低塩分水槽内で順馴した後、各塩分条件でテトロドトキシン入りの餌もしくは無毒の餌が1日2回、8日間与えられた。その後、消化管を取出して内容物を回収してDNAを抽出、「16SrRNA遺伝子」を標的としたアンプリコン解析が実施された。

-

トラフグ稚魚へのテトロドトキシン投与実験のイメージ。人工的に孵化、飼育した無毒のトラフグ稚魚を3段階の塩分条件に順馴した後、テトロドトキシンを混ぜた餌を与えながら8日間飼育し、同時に毒を混ぜていない餌を与えた稚魚と腸内細菌叢が比較された(出所:東大Webサイト)

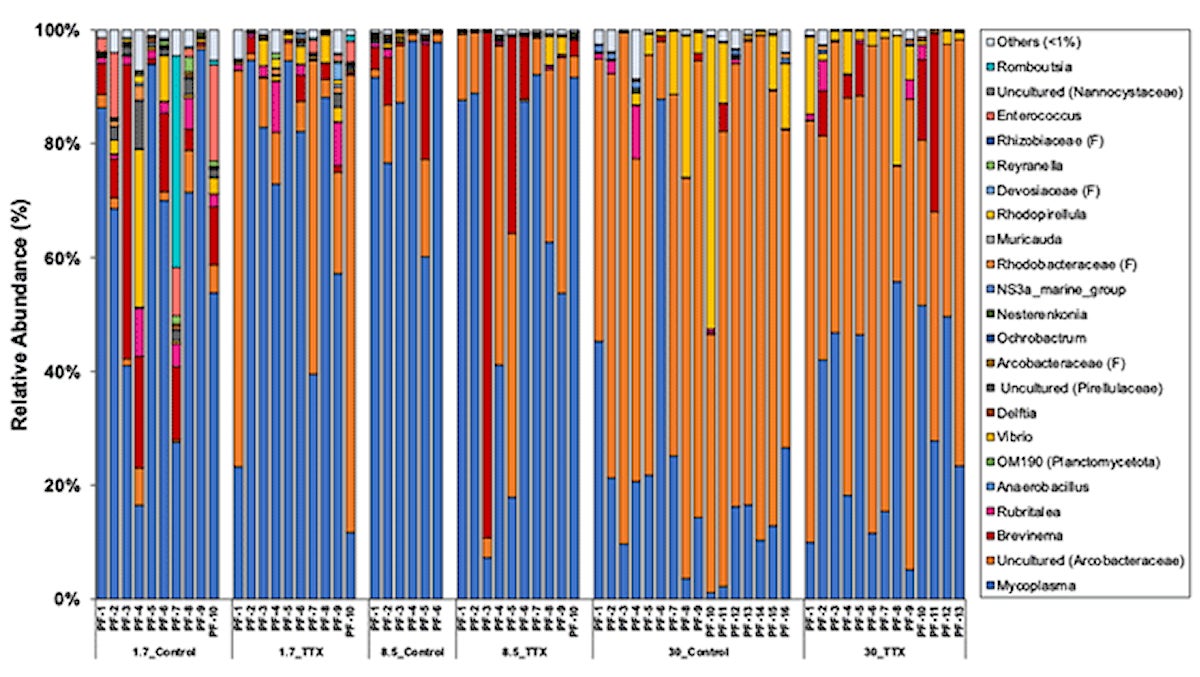

解析の結果、トラフグ稚魚腸内細菌叢から1235種(ASV)が特定され、そのうち主要な細菌種は、マイコプラズマ属、ブレビネマ属、ビブリオ属、ルブリタレア属、アーコバクター科の未培養属によって構成されていたという。これら主要細菌種の構成に対し、30pptおよび8.5pptの塩分条件では、顕著なテトロドトキシン投与の影響は見られなかったとする。しかし1.7ppt条件では、アーコバクター科細菌の割合が有意に増加していることが確認されたとした。

さらに、マイナーな細菌種まで含めると、すべての塩分条件で半数以上の細菌種が異なっていたという。こうした細菌種の違いがフグに与える影響を調べるため、16SrRNA遺伝子アンプリコンデータからの菌叢機能予測ツールを用いて、腸内細菌叢全体の機能的な違いの比較が行われた。すると、脂質代謝や糖代謝など、いくつかの機能に違いが出る可能性があることが明らかにされた。

なお、こうした腸内細菌叢の機能的な変化が、フグに対して良い影響を与えるのか、悪い影響を与えるのかについては現時点ではわからないという。今後は、こうした点について明らかにすることで、より良い飼育環境の構築や、自然環境における生態解明を通じた適切な資源管理につながると期待されるとしている。