シスコシステムズ(シスコ)は7月16日、6月2日~6日にラスベガスで開催した年次イベント「Cisco Live 2024」をふまえた、今後の展望に関するラウンドテーブルをオンラインで開催した。

ラウンドテーブルでは、ネットワーキング、クラウドインフラストラクチャ&ソフトウェア、セキュリティの各事業で発表されたサービスや製品の解説が行われた。

ネットワーキング事業

はじめに、ネットワーキングについてシスコシステムズ 執行役員 ネットワーキングエクスペリエンス事業担当の高橋敦氏が説明に立った。

同社のネットワーキングエクスペリエンス事業は、ルーティングやスイッチングをはじめとした「Catalyst」を担当していたエンタープライズネットワーキング事業、「Meraki」を担っていたメラキ事業を統合してて新たにスタートし、今年8月からグローバルで正式に発足する。

高橋氏は「組織においては、AIが主流になっている現在では、複雑性や管理性、可視性に課題を抱えている。ユーザーエクスペリエンスの理想は、あらゆるデバイス、場所にとらわれないことだが、現実的には人・場所・モノからアクセスネットワーク、ネットワークサービス、クラウド接続インフラ、アプリケーションに至るまで脅威が存在している。そのため、データの可視化が重要となる」と述べた。

そのため、同社はあらゆるレイヤにおけるデータの可視化の重要性を説いており、そのカギとなるものが2020年に買収したThousandEyesによるデジタルデリバリチェーンの可視化だという。同社が提供するネットワーク監視ソリューションは、イントラネット上の端末からインターネット上の利用サービスまでのネットワークについて、経路や障害状況を可視化することができる。

また、昨年に約280億ドル(約4兆1300億円)で買収したSplunkとオブザーバビリティ、セキュリティプラットフォーム「Cisco Security Ckoud」、そして「Cisco Networking Cloud」で支援するという。

Cisco Networking Cloudはグローバルエリアネットワークの要求に応えるため、開発している。その指針として高橋氏は「AIネイティブオペレーション、デジタルエクスペリエンスアシュアランス、エンドツーエンドセキュリティ、AIレディインフラストラクチャにもとづいている」と説明した。

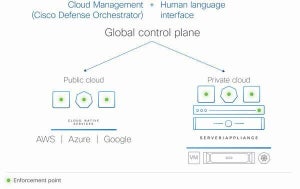

Cisco Networking Cloudは、AIネイティブのオンプレミスとクラウド運用モデルの統合プラットフォーム。ドメインをまたがるエンドツーエンドのアシュアランスとAI/ML(機械学習)活用や、マルチドメインのトポロジとワークフロー、一貫したデザイン体系、セキュリティドメインとネットワーキングドメインのポリシーの共通化を図れるというものだ。 特に国内市場では6月に発表した「Cisco ThousandEyes Digital Experience Assurance」と「Secure Networking」に注力する。

Digital Experience Assuranceは、テレメトリデータとAIネイティブテクノロジーを活用し、デジタルレジリエンスを実現。ユーザーの所有環境と非所有環境の両方の領域にまたがり、デジタル体験を保証することで、受け身ではない積極的な運用に移行することを可能としている。

Secure Networkingは、Networking Cloudと連携して統一されたSASE(Secure Access Service Edge)を提供し、新しいAIアシスタントを搭載。これには「Catalyst SD WAN」「Secure Access」の統合ソリューションに追加され、単一ベンダーによるSASEアーキテクチャ、ビジネスニーズに合わせたカスマイズされた統合アーキテクチャを選択できるようになるという。

クラウドインフラストラクチャ&ソフトウェア事業

続いて、シスコシステムズクラウド&サービスプロバイダーアーキテクチャ事業 クラウドアーキテクチャ事業部長の鈴木康太氏がクラウドインフラストラクチャ&ソフトウェア事業に関して説明した。

同氏は「増加するアプリケーションやデータ、変化の激しいビジネス状況に迅速に適応するために従来より速いスピードでのインフラ構築、コストへのプレッシャー、電力消費力への対応、セキュリティリスクの高まりを受け、データセンターにおける変化はこれまでにない複雑な環境になっている。インフラ自体は運用のサイロ化、一定の品質でデリバリしたいがパターン化されたものの増加により複雑性が増し、新技術の習熟も同時並行で行わなければならないが、人手不足も顕著になっている」と指摘。

さらに、AIに関する同社の調査ではグローバル企業の97%がAIを活用したテクノロジーの導入を急ぐと回答しているが、導入と活用に向けた準備が十分に整っている企業は13%にとどまっており、準備の余地がまだまだあるという。

こうした状況を鑑みて、同社では未来のデータセンターの要件としてシンプル化された運用管理モデル、将来に対応したインフラストラクチャ、AIを駆使したソリューションの3点を挙げている。

この要件を満たすものとしてデータセンタースイッチ「Cisco Nexus」、モジュラーシステム「UCS X」シリーズに加え、Cisco Live 2024では製品の状況を把握する「Cisco Cloud Managed AI Solution」、「Cisco Validated Designs(CVD)」を発表している。

AIネイティブのインフラストラクチャ構築に対して「Cisco Nexus HyperFabric AI Cluster with NVIDIA」、可視化・シンプル化に向けて従来からのネットワークOSであるSDNのフルスタックソリューションのACIと、標準技術を用いたNX-OSを統合している。

Cisco Nexus HyperFabric AI Cluster with NVIDIAは、戦略的パートナーシップのもと発表されたものだ。同氏は「ただ単にパートナーシップを締結したのではなく、両社のエンジニアリング同士が共同で1つのソリューションを作りあげるためのもの」と説明した。

同サービスは、AIのフルスタックをクラウド管理型で提供し、AI基盤を構築する際の雛型の構成をプリコンフィグで備え、ユーザーの要望に応じてカスタム構成が可能なほか、シスコ製品に限らず、NVIDIAのMGXアーキテクチャにもとづいたサーバ、GPU、DPU(データプロセッシングユニット)、NIC(ネットワークインタフェースカード)、そしてネットワークに関してはシスコのスイッチ、オプティクスすべてをコントローラ上で設計することを可能としている。

現在は、来春に提供開始に向けて準備を進めていることに加え、データセンターネットワークに焦点を当てた「Cisco Nexus HyperFabric」の提供も計画している。

セキュリティ事業

セキュリティ事業は、シスコシステムズ 執行役員 セキュリティ事業担当の石原洋平氏が説明を行った。石原氏はゼロトラストにおいて現在起こっていることとして「異なるコンソールを使用して異なる種類のポリシーを複数の場所で管理していることから、運用が大変な状況になっている。今後はネットワークとセキュリティを一体で考える重要性が高まっている」と話す。

そんな状況ではあるが、同社ではセキュリティの戦略・新機能として安全で快適なクラウドアクセス、AIベースの脅威検知対処、マルチクラウド保護の3つの観点からユーザーを支援していく。

安全で快適なクラウドアクセスについては、次世代SSE(Security Service Edge)「Cisco Seucure Access」、アイデンティティ分野の強化で実現する。Cisco Seucure Accessは昨年10月にリリースして以降、日本では2桁の顧客数、数十万ユーザーを受注し、今後の案件金額規模は昨年比2倍以上、他社のSSEからの移行需要が増加しているという。

アイデンティティはMFA(多要素認証)未適用、休眠アカウント、過剰特権アカウントなど、すべてのユーザーとデバイスを一元管理するISPM(アイデンティティポスチャ管理)、先述、テクニック、手順の検出、管理者の監視といったITDR(アイデンティティ脅威検知対処)を含む「Cisco Identity Intelligence」を、多要素認証・デバイス認証の「Cisco Duo Advantage」に搭載してリリースを予定。

AIベースの脅威検知対処に関しては、昨年発表した「Cisco XDR」の拡張としてCisco MerakiにXDR機能を搭載。Merakiが生成したネットワークテレメトリをNDR(Network Detection and Response)・XDR(Extended Detection and Responseとして連携し、脅威検知対処を提供する。これにより、ネットワークの可視性や検出、インシデントの相関、自動化されたレスポンスワークフローが可能になり、今後、連携ライセンスのリリースを予定している。

マルチクラウド保護では、Cisco Hypershieldの発表と「Cisco AI Assistant for Firewall」の日本語対応、新型ファイアウォール「1200シリーズ」発表が紹介された。

Cisco Hypershieldについて、石原氏は「SSEでエンドポイントのテレメトリデータが多く取得できるようになってきており、アプリケーション側のテレメトリも容易に取得可能になっていることから、振る舞いが把握できる。こうした情報に加え、フローやプロセスなどAIに学習させて、どのような脆弱性が存在し、対応しなければならないのかを提案する。クライアントからアプリケーション間で何か異常があれば、ネットワーク自体がコントローラになり、DPUをサーバのNICやスイッチに搭載することで実現可能となり、テレメトリをネットワークを使い、AIで分析することだ」と説く。

Cisco Hypershieldは、分散環境の問題として挙がるセグメンテーションをアプリ間通信の可視化と自律セグメンテーションを行い、脆弱性対応には優先度の高いものから迅速かつ効率的にバーチャルパッチを当てる。また、インフラアップデートはデータプレーンを2つ用意し、部ライマリ側が本番プロセスを実行している裏でシャドープレーンで、新しいポリシーや新バージョンの検証・精査が可能になるという。

そして、Hypershieldの管理やそのほかのCisco Security CloudのポータルとしてAIを備えたクラウド型統合管理を行う「Security Cloud Contorol」を発表。すでにデータセンターに開設済みであり、今後順次展開を予定している。

さらに、Security Cloud ContorolにはAIアシスタントが組み込まれており、第1弾としてCisco AI Assistant for Firewallの日本語対応版を6月に提供開始している。加えて、10月にはSecurity Cloud ControlによるAIネイティブな管理を可能とする次世代ファイアウォールの1200シリーズのリリースを予定。

最後にSplunkとの関係について解説した。石原氏は「プロセステレメトリの増加と、Splunkのアナリティクスの関係が深まることが想定されている。Splunk自体は買収前はデータをしっかり集めて高度なアナリティクスを提供していたが、買収後は一極集中でテレメトリを分析・処理するのではなく、シスコ側のリソースで分散して分析し、必要なテレメトリをSplunkと連携させることで包括的なインフラストラクチャのアナリティクスを提供していく」と述べた。

これは、XDRやネットワーク管理の「Catalyst Center」、アプリケーションパフォーマンス性能監視サービス「Cisco AppDynamics」などで処理したものをSplunkを連携させることで、インフラストラクチャとアナリティクスを有機的に結合して、経済的に実装できるようにしていくという。