名古屋大学(名大)、電気通信大学(電通大)、鍋屋バイテックの3者は6月19日、少数部品構成で高伝達力となる「磁気ねじ」のための磁気回路構造を提案し、磁気ねじを用いた、可動域を理論上無限に延長可能なモジュール型磁気「送りねじ」機構を新たに開発したことを共同で発表した。

同成果は、名大大学院 工学研究科の部矢明准教授、同・鮎澤颯大学院生、同・井上剛志教授、電通大大学院 情報理工学研究科の仲田佳弘准教授、鍋屋バイテックの共同研究チームによるもの。詳細は、6月26日に関西大学(大阪府吹田市)で開催の「第36回『電磁力関連のダイナミクス』シンポジウム」にて口頭発表される予定。

搬送・位置決め機構や半導体製造装置、産業用ロボットなど、さまざまな機械システムにおいて直動機構が用いられており、そのような機構の多くにおいて採用されているのが、送りねじと呼ばれる機械要素だ。送りねじは、モータなどによって生み出された回転運動を直線運動に変換する役割を担う。

送りねじは、ねじ軸とナットによって構成され、両者の持つねじ山の直接接触もしくは、中間で転がるボールを介して、動力が伝達される。そのため、従来の送りねじの可動域を大きく延長するためには、長いねじ軸を製作する必要があった。しかし、長いねじ軸は製造コストが高く、加工精度の管理も困難だという。その他の方法として、ねじ山が連続的に噛み合うようにねじ軸を連結する機構も考えられるが、各連結ねじ軸に位相ずれがないよう精度良く組み立て、連結部にガタをあえて設けるなどの工夫が必要だったという。

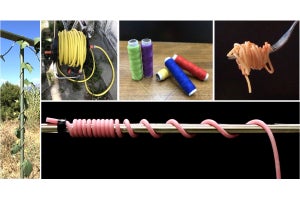

そこで研究チームが今回着目したのが、物理的接触ではなく磁力によって非接触で動力を伝達する磁気ねじ。同ねじは、ねじ軸とナットに設けられたねじ山同士を接触させずに動力伝達が可能なため、精度上の工夫をする必要もなく、シンプルにモジュールをつなげていくことで容易にねじ軸を連結することが可能だ。さらに、ねじ軸の連結だけでなく、ナットの連結による伝達力の向上も可能であるという。永久磁石から発生した磁束によりねじ軸とナット間は磁気的に結合するため、ねじ軸を回すことで移動するねじ山を追いかけるようにナットが直動する。この原理によって、過負荷が与えられた際には次のねじ山と磁気的結合が切り替わり、磁気的な弾性による柔軟な応答が可能とする。

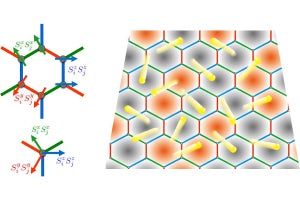

今回の研究の実現には、新提案の磁気ねじが要となっているという。従来の磁気ねじがらせん磁石、もしくは多数の小片磁石のらせん配置を有する複雑構造だったのに対し、提案磁気ねじは少数の簡単な形状の磁石で製作可能。これは、従来は永久磁石によって作り出していたらせん磁場を、らせん形状の軟磁性体(外部の磁界を取り除くと磁気がなくなる材料)によって置き換えて作り出すことで実現された。

また提案された構造では、磁束集中構造と呼ばれる強磁力を生み出す構造が採用されており、これにより高伝達力化が達成されたという。磁束集中を用いない構造と、今回提案された構造の伝達力の比較がシミュレーションを用いて行われたところ、同磁石体積・サイズで60%の伝達力・剛性(ねじ軸回転量に対するナットへ働く力の傾き)向上が確認されたとした。

それに加え、ねじ軸・ナットの持つねじ山同士が非接触であることによる、以下の3つの利点も挙げられた。

- ねじ軸とナット間に潤滑油の必要がなく、クリーンであり、メンテナンスが容易

- 高速運動させた際にも、摩擦による発熱が起こらないので連続的な高速往復運動に優れる

- ねじ山の間隔が途中で変化したとしても動作可能なので、ねじ軸を等速で回転させていてもナットの移動速度を変えることが可能

以上から、今回の研究成果によって広い可動域において高速かつ低振動でクリーンな直動機構が実現され、今後、さまざまな機械の新しい駆動源としての活用ができるとした。また、今回提案された機構は、半導体や食品・医薬品分野での安全な搬送・位置決め装置をはじめとした、さまざまな機械の新しい設計解となり得るとしている。