次世代太陽電池スタートアップのPXPは6月11日、自己回復強化型の「カルコパイライト太陽電池」(カルコパイライト型の多元化合物を用いた薄膜太陽電池)を開発し、宇宙における強い放射線環境であっても高い耐久性を示すことを発表した。

詳細は、IEEE主催で6月に米・シアトルで開催された太陽光発電専門家会議「第52回IEEE PVSC」にて発表された。

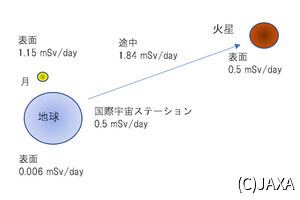

カルコパイライト太陽電池は、放射線に対する耐性が高いことが知られており、たとえば放射線の一種である電子線を、宇宙環境で約100年分に相当する量を被ばくしたとしても劣化しないことが報告されていたという。また、最近の研究からは、被ばくによるダメージを、熱と光によって自己回復することが報告されており、これが放射線耐性の高さの理由と考えられるようになっているという。しかし、電子線よりもさらにダメージの大きい陽子線を大量に被ばくした場合は、自己回復が追い付かず、劣化が発生することも知られており、さらなる改良が求められていたという。

独自のペロブスカイト型/カルコパイライト型のタンデム構造を用いた、軽くて曲がる、割れないソーラーパネルや全固体電池一体型ソーラーパネルの研究開発を行っているのが、グリーンテック開発のスタートアップである同社だ。同社が研究開発している技術の1つが、自己回復強化型のカルコパイライト太陽電池で、高度約3万6000kmの静止軌道上の環境では約100年相当、高度約1000kmの低軌道上の環境では約400年相当の陽子線に被ばくした場合でも、熱と光による自己回復により、性能維持率を100%にまで回復することを、2023年6月にプエルトリコで開催された第50回IEEE太陽光発電専門家会議で報告済みだとする。

しかし、実際に太陽電池が運用される比較的低い温度や、別の太陽電池を積層し、タンデム化した場合にトップセルを透過した弱い光でも、同様の自己回復効果が誘発されるのかの確認が必要だったという。同社が開発しているタンデム構造の太陽電池には、上側にペロブスカイト型を、その下側にカルコパイライト型を積層したものがあるが、ペロブスカイト型では紫外光から可視光の赤い光の辺りの波長で発電効率が高く、カルコパイライト型では可視光の赤い光の辺りから赤外光で発電効率が高いため、トータルで紫外光から赤外光までの幅広い波長で発電するのが特徴であり、今回の研究では、そのペロブスカイト型のトップセルを通過した場合に、カルコパイライト型の自己回復効果が誘発されるのかが確かめられることとなった。

調査の結果、実際に太陽電池が運用される温度でも、またタンデム化した場合でも、自己回復効果が十分誘発されることが確認されたという。

同社の最高技術責任者である杉本広紀氏は、今回の成果に対し、「我々のGen1(第1世代)技術である自己回復強化型カルコパイライト太陽電池は、軽量で長寿命、低コストのため、宇宙での長期間のミッションに貢献し得る技術と考えています。しかしながら、宇宙用の太陽電池としては光電変換効率が十分でないため、将来的にはタンデム化による高効率化が必須と考えています。幸いなことに、我々がGen2(第2世代)技術として開発しているタンデム太陽電池のペロブスカイトトップセルも、最近の研究で高い放射線耐性を有することが明らかとなりつつあります。現状では、まだペロブスカイトは熱や光に対する耐久性の課題をクリアする必要がありますが、将来的には超長期の運用が必要とされる宇宙太陽光発電システムに不可欠な技術となり得ると期待しています」とコメントしている。