大阪大学(阪大)は5月17日、赤外域の光を選択的に捕集し、エネルギーに変換する技術(「局在表面プラズモン共鳴」を示すヘビードープ半導体ナノ粒子による赤外光-エネルギー変換)の開発を進め、高効率で赤外線の化学エネルギー変換に成功したことを発表した。

同成果は、阪大 産業科学研究所の坂本雅典教授らの研究チームによるもの。

太陽は、ヒトの目では可視光線しか捉えられないが、可視光線よりも波長が短くてエネルギーも高いガンマ線、X線、紫外線、また可視光よりも波長が長くてエネルギーが低い赤外線や電波など、ありとあらゆる波長の電磁波(光)を放っている。しかし、分厚い大気に遮られるなどして可視光以外は地表まで届かない電磁波も多いが、赤外線、電波の一部などは地表まで届き、地表まで届く太陽光のうちのおよそ半分は赤外線である。

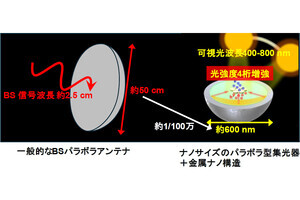

赤外線の波長域は、可視光線のうちの長波長端(赤色の側)に隣接する800ナノメートルほどから、電波(マイクロ波)に隣接する1mmぐらいまでの非常に幅広い領域となっており、赤外線と一口に言っても、波長域によっては地表まで届かないものも多い。波長2.5マイクロメートル以下の近赤外線は地表まで届くため、太陽光発電の効率化を追求しようとした場合、近赤外線を利用することは有効な手段であり、現状では利用されていない未開発のエネルギー資源。そうした中、近赤外線の利用のための研究をこれまで進めてきたのが、坂本教授らの研究チームである。

しかし赤外線を捕集し、有用な電気・化学エネルギーに変換することは非常に困難だという。これまで人類が開発できていないだけでなく、シアノバクテリアに始まる光合成の長い歴史(30億年ほど)の中でも実現されていない。つまり、近赤外線の有効利用法を開発することができれば、新たな持続可能なエネルギー資源の開拓につながるとする。そこで研究チームは今回、「局在表面プラズモン共鳴」に注目し、赤外光を化学エネルギーに変換する技術を開発することにしたという。

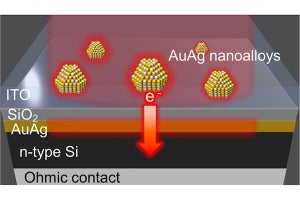

今回の研究では、赤外線を選択的に捕集し、エネルギーに変換する技術として、局在表面プラズモン共鳴を示すヘビードープ半導体ナノ粒子による赤外線-エネルギー変換技術が開発され、世界最高クラスの赤外線の化学エネルギー変換効率が達成されたとした。

なお、局在表面プラズモン共鳴とは、電磁波(光)によって金属に起こる現象の一種である。まず、光が当たって金属表面の自由電子がプラズマ振動を起こすことを「表面プラズモン」という。そして、金属表面でプラズマ振動が生じてその周囲に発生した電場と、金属表面に入射した光が共鳴すると、特定の波長の電磁波が強く吸収されたり散乱されたりするようになるが、それが「表面プラズモン共鳴」であり、金属をナノスケールまで微細化すると、自由電子の集団振動はナノ粒子に分極を誘起し、発生したプラズモンはその表面に局在した形になることから、局在表面プラズモン共鳴と呼ばれている。

また今回の研究では、ヒトの目が赤外線を捉えられないことを利用して、透明な太陽電池を開発することにも成功したという。赤外域の太陽光で発電する透明な太陽電池は、住宅やビルの窓ガラスなど、既存の太陽電池が設置できなかった場所に設置することができ、社会実装が実現すれば街全体が発電所となり、今までにないエネルギー生産の技術となるとする。一連の発見は、赤外光のエネルギー資源化へのブレイクスルーとなり、クリーンで持続可能な太陽エネルギーを余すことなく利用する新たな未来を切り開くことが期待されるとしている。