NECは5月14日、昨今のデータセンター需要の高まりを受け、100%再生可能エネルギーを活用したグリーンデータセンターとして「NEC神奈川データセンター二期棟」と「NEC神戸データセンター三期棟」を開設し、5月よりサービス提供を開始することを発表した。

それに伴い、NEC神奈川データセンター新棟に関する説明会と見学会を実施した。説明会にはNEC Corporate SVP 兼 クラウド・マネージドサービス事業部門長の繁沢優香氏、同社 データセンターサービス統括部 統括部長の伊藤誠啓氏が登壇した。

新しいデータセンターの概要

NECはこれまで顧客ニーズに応じて「クラウドHubデータセンター」「コアデータセンター」「地域データセンター」という3種類のデータセンターを整備しており、それに追加する形で今回、グリーン対応を強化した東西のコアデータセンターであるNEC神奈川データセンターとNEC神戸データセンターの新棟をオープンさせた。

今回筆者が訪れた神奈川データセンターの2期棟は、2015年にオープンされた1期棟から10年ぶりとなる新棟で、電気容量(データセンター全体IT負荷)は約8000kW、約1500個のラックを有している。一方のNEC神戸データセンター3期棟は、電気容量が約1万1000kw、約1700個のラックが用意されている。

繁沢氏は両棟の特徴として、「安心・安全」「効率・グリーン」「コネクティビティ」という3つのポイントを挙げた。安心・安全の項目では、「新宿駅から約1時間、自然災害による被害を受けにくい安全な立地に位置している」ことやセキュリティの強固さ、コネクティビティの項目では「ハイブリッドクラウド、マルチクラウド環境に適したデータセンター」と位置付けている。

セキュリティは、金属探知ゲートや生体認証、共連れ防止のセンサなど、NECのセキュリティ技術を活かしたさまざまな対策が行われている。またセキュリティを担保しつつ、利便性を向上させるため、入館カード発行機とウォークスルー顔認証の導入を行っている。

マシン室に入室するには、敷地内に入る時に1回、データセンターの入り口で1回、受付で3回、マシン室で1回と6段階のセキュリティチェックを受ける必要があるが、非接触の顔認証を採用することでスムーズな入館・入室を実現しているという。

100%再生可能エネルギーを活用したデータセンター

これらの特徴の中でも特に同社が最大の特徴であると説明したのが、神奈川・神戸の両棟とも「100%再生可能エネルギーを活用したデータセンター」であるということだ。

近年、事業活動によって生じる環境負荷を低減させるために設立された環境イニシアチブの1つである「RE100」などへの参加企業は右肩上がりで増加しており、NECのデータセンターを活用している顧客で見ても、64%の企業が脱炭素を表明しているという。

「これらの背景を受け、今回の新棟では100%再生可能エネルギーを活用したグリーンデータセンター化と非化石価値の提供を実施することを方針として掲げています。今後は、さらなる顧客価値向上に向けて生グリーン電力(発電所から直接、みなしではなく電気として使用するため需要者に直接送られたグリーン電力)の活用を検討していきます」(伊藤氏)

伊藤氏が説明する「非化石価値の提供」とは、各イニシアティブや関係省庁などへの報告などに活用できるように、顧客への価値提供のため証明書発行や電力測定のサービスを提供するというもの。

JEPXの非化石証書(残高証明書)を顧客名義で発行する「証明書発行サービス」と、検定付電力量計でラック内機器の消費電力量を測定し顧客に報告する「電力量計測サービス」の2つの提供を予定している。

加えて、同データセンターでは、生成AIを契機としたAIの急成長で拡大しているGPUサーバ市場の課題である「高負荷・高集積」に対応するため、ラックあたり最大実効20kWの排熱に対応できる高負荷対応エリアを設置している。天井を一般エリアよりも0.5メートル高くすることで冷却装置を強化しており、今後の高集積化を見据えて、水冷式の導入も検討していく。

伊藤氏は「水冷式の導入は、既存のレギュレーションとの兼ね合いもあるため、専用エリアを設定することも含めて、検討と実証を進めていきたい」と語っていた。

説明会の最後に繫沢氏は、以下のような言葉で締めくくった。

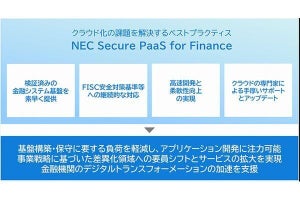

「生成AIの拡大に合わせてパブリッククラウドの活用は広がっていますが、金融業界などオンプレミスの要望も変わらず多い状況です。今後も市場のニーズに合わせてハイブリッドクラウド戦略を進めていきます」(繁沢氏)