ユニティ・テクノロジーズ・ジャパンは3月29日、オンラインで産業分野における最新技術を含むビジネスに関する説明会を開催した。

ゲームテクノロジーをデジタルツインに応用するUnity

Unity Technologiesはデンマーク・コペンハーゲンで2004年に創業し、もともとはゲームのアプリケーションを提供するゲーム開発会社としてスタート。ゲーム開発の環境そのものを提供するため、2005年にゲームエンジン「Unity」の初版を提供開始しており、2011年には日本人を設立、2012年に米サンフランシスコに本社を移転し、2020年にニューヨーク証券取引所に上場した。

ゲーム分野のみならず、産業分野に貢献する活動をしている。統合開発環境「Unity」は多くのユーザーに利用されており、ゲームエンジンの存在が大きい。ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン 代表取締役 松本靖麿氏は「ゲームを出自とする企業だが、5~6年前からゲームのテクノロジーを使い、産業分野に貢献する活動を行っており、急成長している」と述べた。

同社の主力製品である「Unity」はリアルタイム3Dコンテンツを開発できる統合開発環境を提供し、これはゲームを簡単に作るための支援ツールであり、ゲームを開発する際に必要となるさまざまな機能を備えているという。

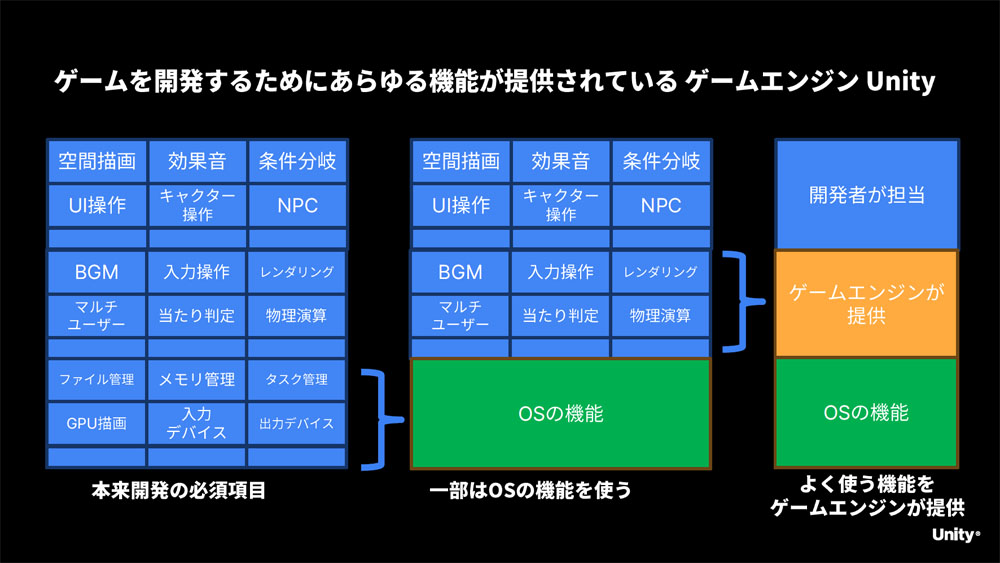

ゲームを開発するためには(1)ファイル・メモリ・タスク管理、GPU描画、入出力デバイス、(2)BGM、入力操作、レンダリング、マルチユーザー、当たり判定、物理演算、(3)空間描画、効果音、条件分岐、UI操作、キャラクター操作、NPC(ノンプレイヤーキャラクター)と、手順がさまざまある。同社では(2)の領域に関して、あらかじめ機能を具備した形でサービスを提供している。

松本氏は「ゲームを開発するための基本機能を用意しており、物体の陰影や手から砂がこぼれ落ちていくなど、細かい描写をプログラミングすると長い時間がかかるが、Unityではそのよう描写のチェックボックスにチェックを入れれば、すぐに実現できる。これにより、簡単にゲームが作れるとともにプログラミングができる」と、Unityのメリットを説く。

こうした機能を持っていることから、産業分野においても設計データを取り込み、VRの環境構築などをノーコード/ローコードで実現できる。また、Windows/Mac/Linux、iOS/Android、VR(仮想現実)/AR(拡張現実)/MR(複合現実)デバイス、PlayStationなど家庭用ゲーム機、メタバースをはじめ、マルチデバイス・プラットフォームに対応し、何かしらのアプリケーションを作成した際に、さまざまなデバイスに対応する必要があるため、この点は重要だという。

そして、産業分野への応用として松本氏は「建築・建設やインフラ(鉄道・道路・電気・通信)、製造、自動車、小売などが挙げられる。デジタルツインや高度な自動化の可視化などの利用方法が急激に増加している。ここ2年程でゲームテクノロジーを、実際のデジタルツインに活用していく取り組みは需要が高まっている」と強調した。

国内における産業分野の事例

続いて、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン シニアソリューションエンジニア 高橋忍氏が産業分野における事例と、注目技術について紹介した。

高橋氏は「さまざまな産業分野でUnityが活用されているが、ゲームと比較して使い方などに特徴がある」と話す。

建築・建設分野

建築・建設分野ではデジタルツインによる活用が進んでいる。大林組と共同開発したデジタルツインプラットフォーム「CONNECTIA」は、デジタル技術や3Dモデルを活用することで建設現場における生産性向上や働き方改革を実現するプラットフォームだ。

現実世界の施工現場をコンピュータ上でデジタル空間として再現するデジタルツインを構築し、現場を構成する施工物や作業者、重機といった要素と、そのメタ情報をすべて再選することで現場作業の効率化が図れるという。

高橋氏は「少人数でいかに現場を管理するかが重要になるため、現場に行かなくても遠隔地から現場の状況を確認できるほか、作業計画を立案して作業員に共有し、遅れが生じれば再度立案して共有するなど、状況の変化に対応できるリアルタイム性がある」とのことだ。

製造業

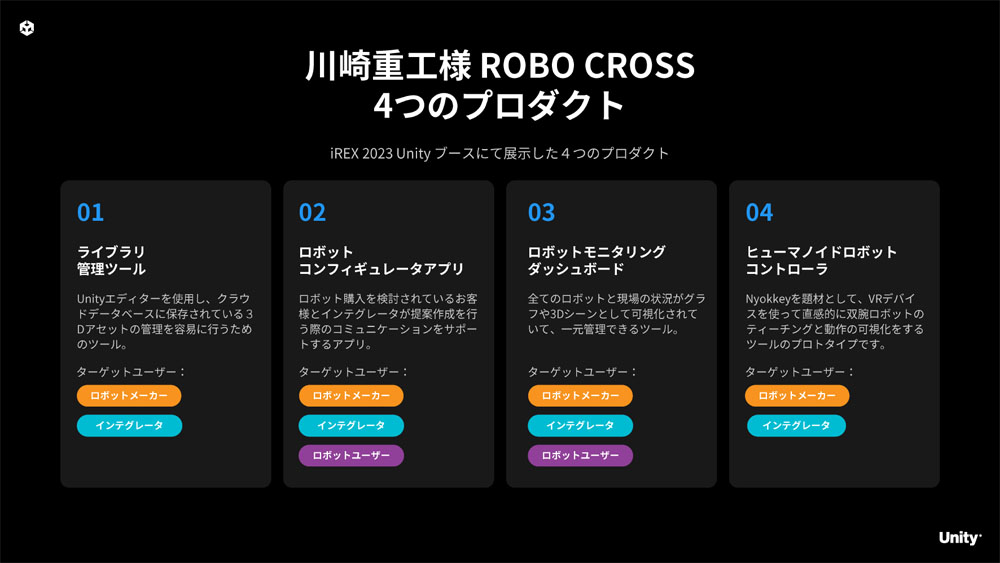

製造業に関してはロボティクスシミュレーションとなる。同社は、川崎重工業とロボットデジタルプラットフォーム「ROBO CROSS」を共同開発。高橋氏は「ライブラリ管理ツール」「ロボットコンフィギュレータ―アプリ」「モニタリングダッシュボード」「ヒューマノイドロボットコントローラー」の4つのプロダクトを解説した。

ライブラリ管理ツールはUnity Editorを使い、クラウドデータベースに保存されている3Dデータの管理を行い、ロボットコンフィギュレータ―アプリはロボットがデジタル上でどのような動きをするのかを設定するアプリだ。

また、モニタリングダッシュボードは、コンフィギュレータ―アプリで設定されたロボットを実際の現場に配置して、シミュレーションを行うい、ヒューマノイドロボットコントローラーはロボットアームの動きをVRコントローラと連動させて人間が動きを教えるものとなる。

自動車

自動車はHMI(Human Machine Interface:自動車の運転席周りの空間におけるインタフェース)の事例となり、海外ではベンツとHMI/IVI(In Vehicle Infotainment System:社内エンターテイメント)の設計・開発で協業している。

国内においては、先日にマツダとパートナーシップ契約を締結。具体的にはコックピットHMIにおけるGUI(Graphical User Interface)の開発を支え、2025~27年)以降に導入予定のモデルに搭載される見込みだ。

公共

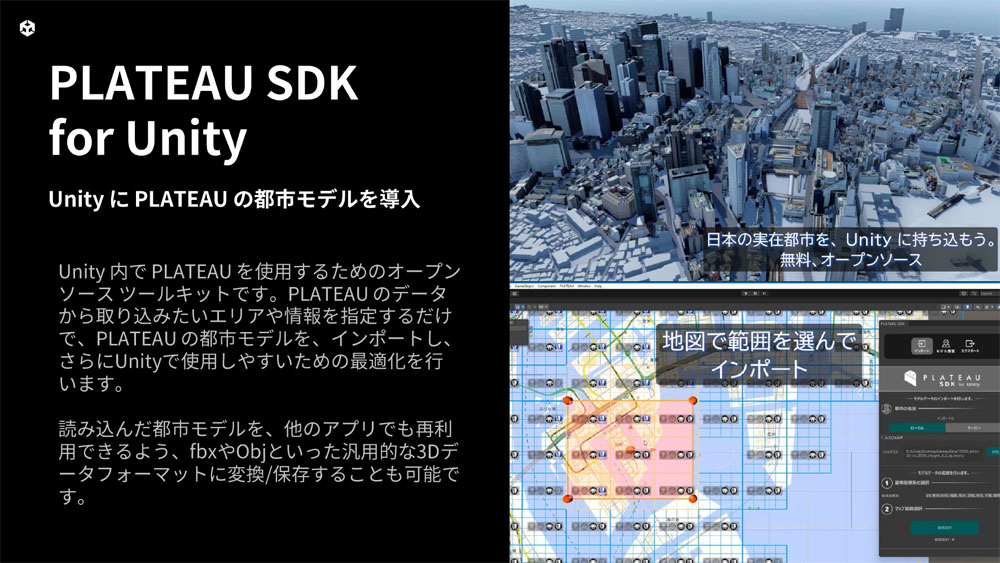

公共では、日本の都市を3D化し、国土交通省が一般提供している「PLATEAU」に関するもの。「PLATEAU SDK for Unity」は、Unity内でPLATEAUを使用するためのオープンソースツールキットとなり、PLATEAUのデータから取り込みたいエリアや情報を指定して都市モデルをインポートし、Unityで使用しやすくするための最適化を行う。読み込んだ都市モデルを他のアプリでも再利用できるように、FBXやOBJなどの汎用的な3Dデータフォーマットに変換・保存することも可能としている。

また、「PLATEAU SDK Toolkit for Unity」はPLATEAUの3D都市モデルのデータを利用し、Unity上でアプリケーション開発を支援するツールキット群となり、4つのツールキットで構成されている。サンプルシーンを利用したPLATEAU ARアプリケーションの構築や、建築物を利用したAR折る九―ション機能などを備え、例えば天候の表現など意外と難易度の高い表現を容易にできるという。

Unityの注目技術とは?

最後に、高橋氏は注目技術として「AIによる開発支援」「Unity Cloudを使ったチーム開発支援」「XR」について解説した。

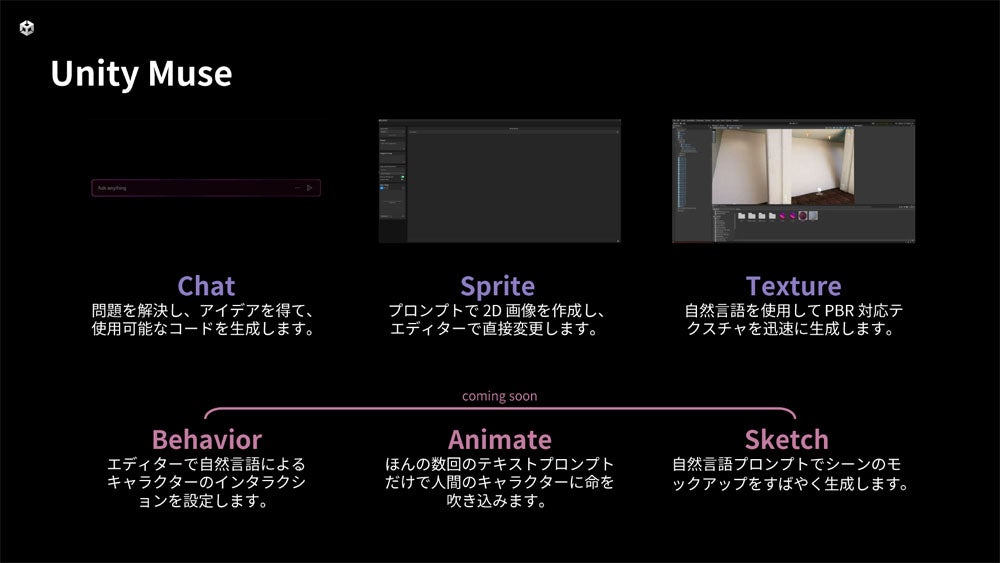

AIによる開発支援については「Unity Muse」と「Unity Sentis」を挙げている。Unity Museは、シンプルなテキストベースのプロンプトでゲームやリアルタイムの3D体験を軽快に開発できるようにするという。

現在、使用可能なコードを生成する「Chat」、プロンプトで2D画像を作成してUnityの開発環境・画面の「Unity Editor」で直接変更する「Sprite」、自然言語を使用してPBR(Physical Based Rendering:物理ベースレンダリング)対応のテクスチャを生成する「Texture」を提供している。

今後は、Unity Editorで自然言語によるキャラクターのインタラクションを設定する「Behavior」、少ない回数のテキストプロンプトで人間のキャラクターに命を吹き込む「Animate」、自然言語プロンプトでシーンのモックアップを生成する「Sketch」の提供を予定。同氏は「プログラマーは専門知識で難しいと考えられていたが、自分のためのプログラミングを簡単に作れる」と力を込めていた。

一方、Unity Sentisは外部のエンジンを使い、画像認識するAIモデルをクラウド経由ではなく、Unityに取り込み使用するサービス。ローカルで動かすことで転送時間などを気にせずに瞬時に画像認識して結果を出すことができ、ネットワーク環境がなくても利用できるという。

Unity Cloudを使ったチーム開発支援に関しては、開発用のアセットをチームで管理し、CAD/BIMデータを自動変換して最適化するほか、開発プロジェクトを一括管理も可能。また、オンラインゲームやメタバースのための機能としてマルチプレイヤーでボイスチャットなどを行いつつ、テストやデータのチェックなどができる。

XRは、VRテンプレートに加え、開発のためのコンポーネント「XR Interaction toolkit Examples」は基本要素が実装されたサンプルを備え、6つの単機能のシーンなどを備える。 さらに、MRテンプレートも用意し「Meta Quest 3」のほか、「Apple Vision Pro」ではUnityでPolySpatialを使用してApple visionOS用に構築すると別のデバイスで実行され、コンテンツの作成をサポートする新機能が追加されるとともに、シームレスで効果的な開発エクスペリエンスが得られるとのことだ。