ServiceNow Japanは3月28日、2024年の国内ビジネス戦略に関する記者説明会をハイブリッド形式で開催した。自治体向けのソリューションをはじめ各業界向けのビジネスを展開するほか、日本発のパートナーエコシステムを確立するなど、5つの柱を同社は掲げている。さらに生成AIを活用した価値創出にも乗り出す。

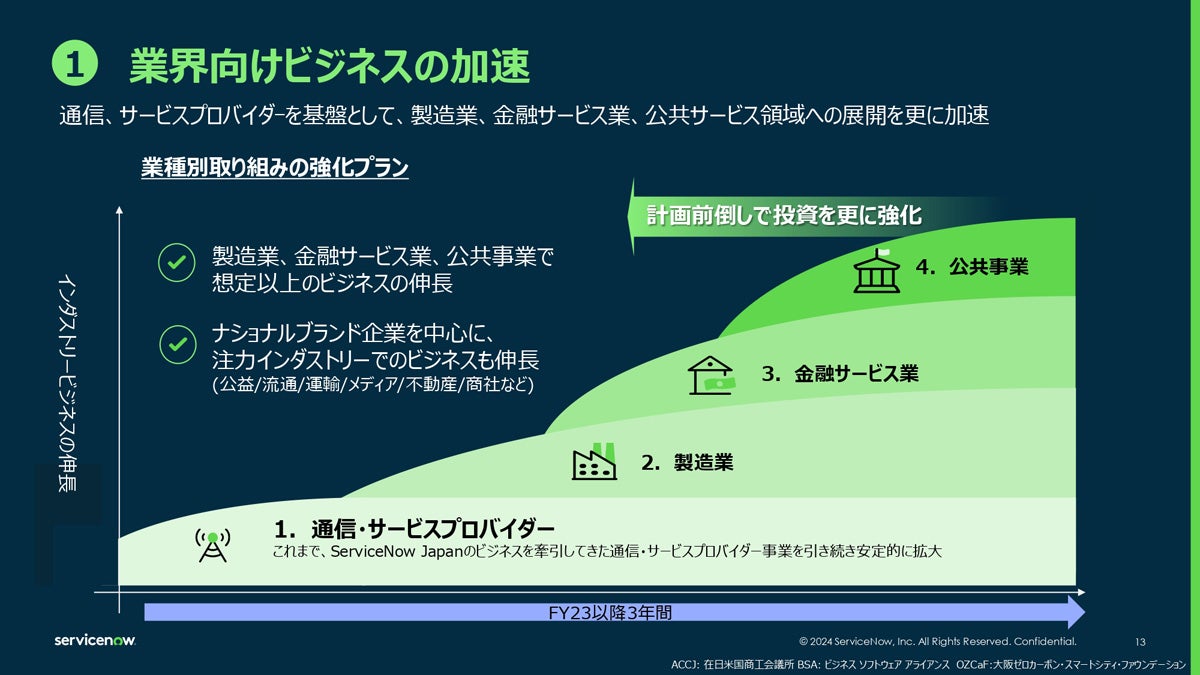

業界向けビジネスの加速

同社は説明会同日に、中央省庁や自治体向けにDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するビジネスを強化すると発表した。前年比で約2倍ほど営業人員を増加するなど、公共向けスペシャリストの配置拡大を含む営業推進体制を強化し、デジタル人材育成の支援や公共向けパートナーエコシステムを拡充する。加えて、ガバメントクラウド上でも円滑に稼働するソリューションの提供を開始する。

パートナーエコシステムも拡充しながら、同社が提供するプラットフォーム「Now Platform」の優位性とパートナーらが持つ経験とスキルセットを組み合わせ、公共向けのソリューションを展開する方針だ。要望に応じて、デジタルワークフロー機能を活用した他のシステムとの連携ソリューションなどもパートナーらと提供する。

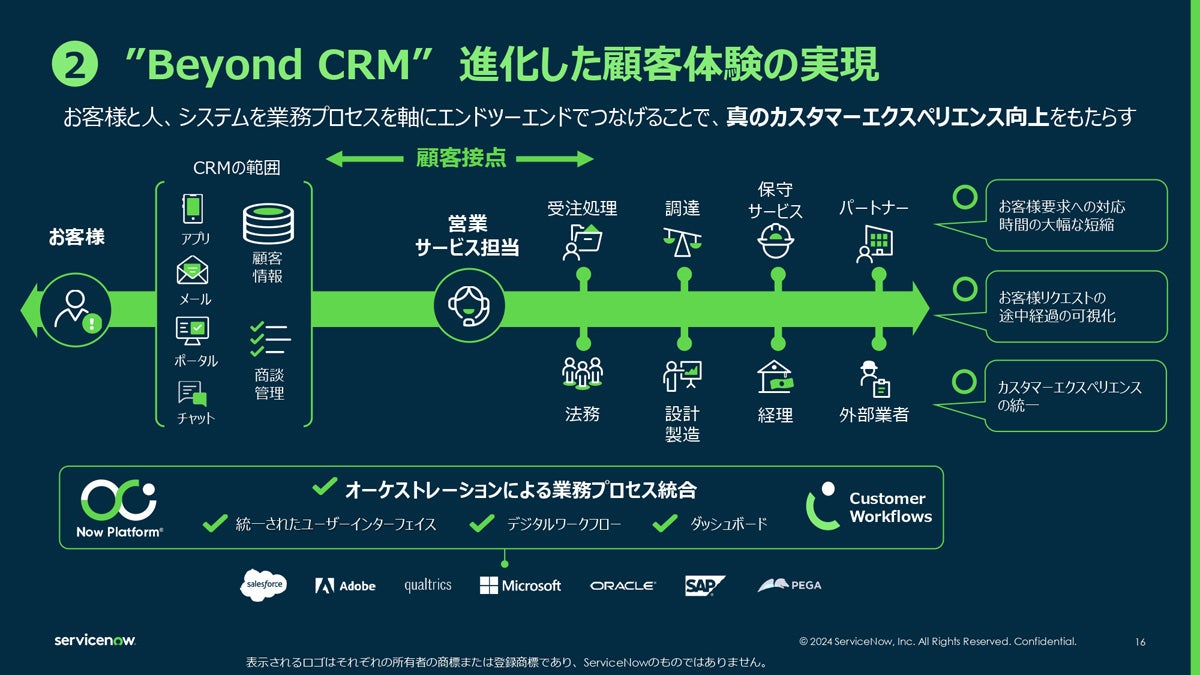

"Beyond CRM" 進化した顧客体験の実現

Webサイトやメールだけでなくアプリやチャットなど企業と顧客の接点が多様化する中で、同社はタイムリーかつ高品質に顧客の期待に応えるためのインフラを支援するという。現状ではITシステムが複雑化しており、それぞれの要求ごとに必要な情報やプロセスが異なる場合がある。これにより手作業や属人的なやりとりが発生してしまい、商品やサービスごとにカスタマーエクスペリエンスが異なるといった課題が生じている。

こうした課題に対し、デジタルワークフローを整備することで、多様な顧客接点を用いた場合でもシンプルなプロセスでの情報管理を実現可能にするとのことだ。同社のプラットフォームは、統一されたUI(User Interface)とデジタルワークフロー、情報可視化のためのダッシュボード機能を提供する。

業務プロセスを統合し横断的にオーケストレーションすることにより、顧客対応に要するリードタイムの短縮、顧客からのリクエストに回答するまでの途中経過の可視化、カスタマーエクスペリエンスの統一が図れるとのことだ。

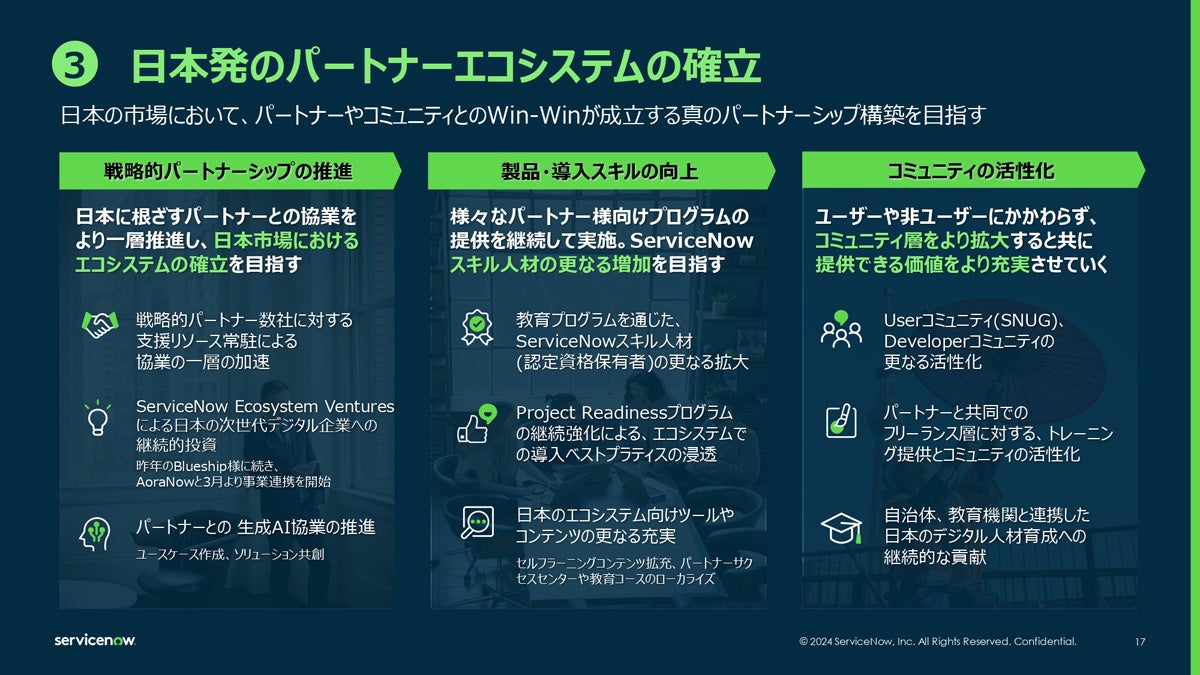

日本発のパートナーエコシステムの確立

同社は日本市場において、パートナーやコミュニティの双方がWin-Winとなるようなパートナーシップの構築を目指す。ServiceNow Japanの執行役員社長である鈴木正敏氏は「今年どれだけのパートナーシップを発表できるのかわくわくしている」と期待を語っていた。

なお、コミュニティにおいてはユーザーや非ユーザーにかかわらず、組織や企業だけでなく個人のレベルでも参加者を募ることでコミュニティの活性化を図る予定だという。

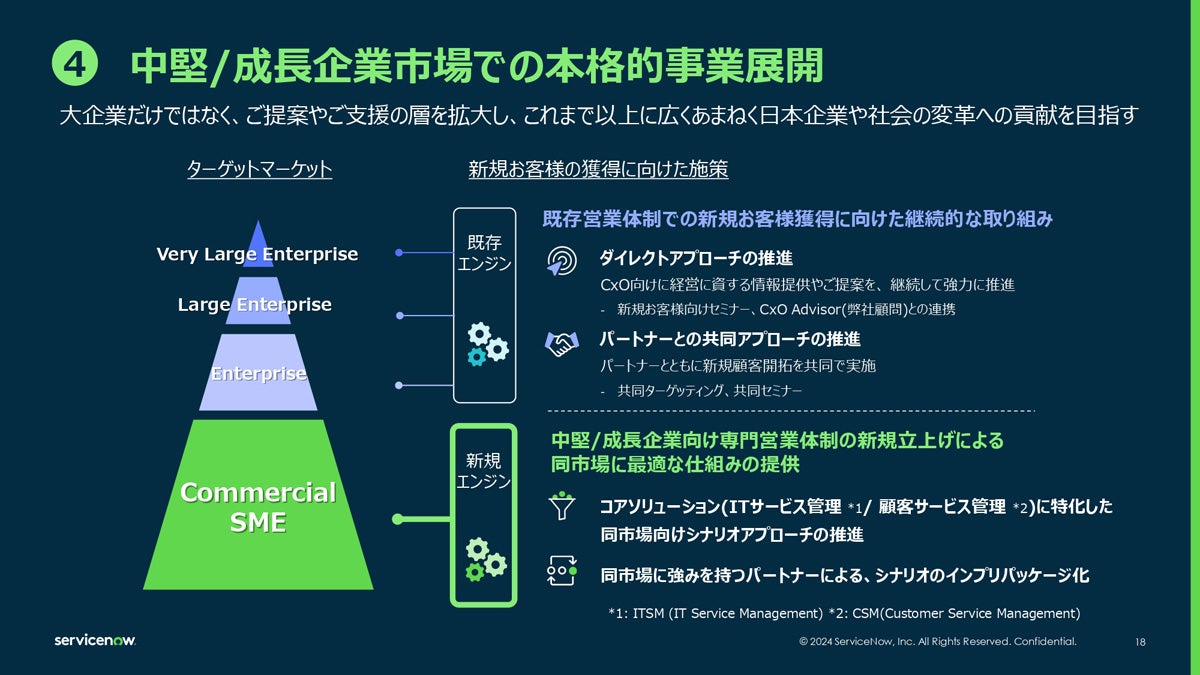

中堅/成長企業市場での本格的事業展開

同社はこれまで大企業のエグゼクティブ層へのダイレクトなアプローチを得意としてきた。そうした提案活動はそのままに、今後は中堅・成長企業向けのアプローチを強化する。中堅・成長企業を専門とする営業組織を新規に立ち上げたほか、こうした領域の顧客に強みを持つパートナー企業との連携も進める。

取り組みの一例として、同社は3月15日に、パソナグループとサークレイスが共同で設立したAoraNow(アオラナウ)にServiceNow Ecosystem Venturesを通じて戦略的な投資を実施すると発表した。今後はAoraNowを中心に、DX(デジタルトランスフォーメーション)人材育成などを含めたさまざまなソリューションを国内企業に展開していく。

お客様ファーストの価値提案・支援

鈴木氏は「当社のソリューションは特定の部署のみが単発的に使うよりも、複数の部門が横断的に使う方が効果を発揮する」として、顧客ファーストでの価値提案を強化する方針を示した。

ビジネスケースを想定するだけでなく、数年間のロードマップ策定やイノベーション領域の特定を実施した上で、エグゼクティブ層の合意を得ながらソリューションの効果を最大化するための支援を提供する。

プロジェクト組成後には、ServiceNow Impactを提供する。このソリューションはダッシュボードによる価値実現の可視化、さらなる価値創出のための専任チームによるアドバイザリー、継続的な価値創出のためのCoE(Center of Excellence)の確立と運営の支援、テクニカルサポート、パーソナライズされたトレーニングを提供する。

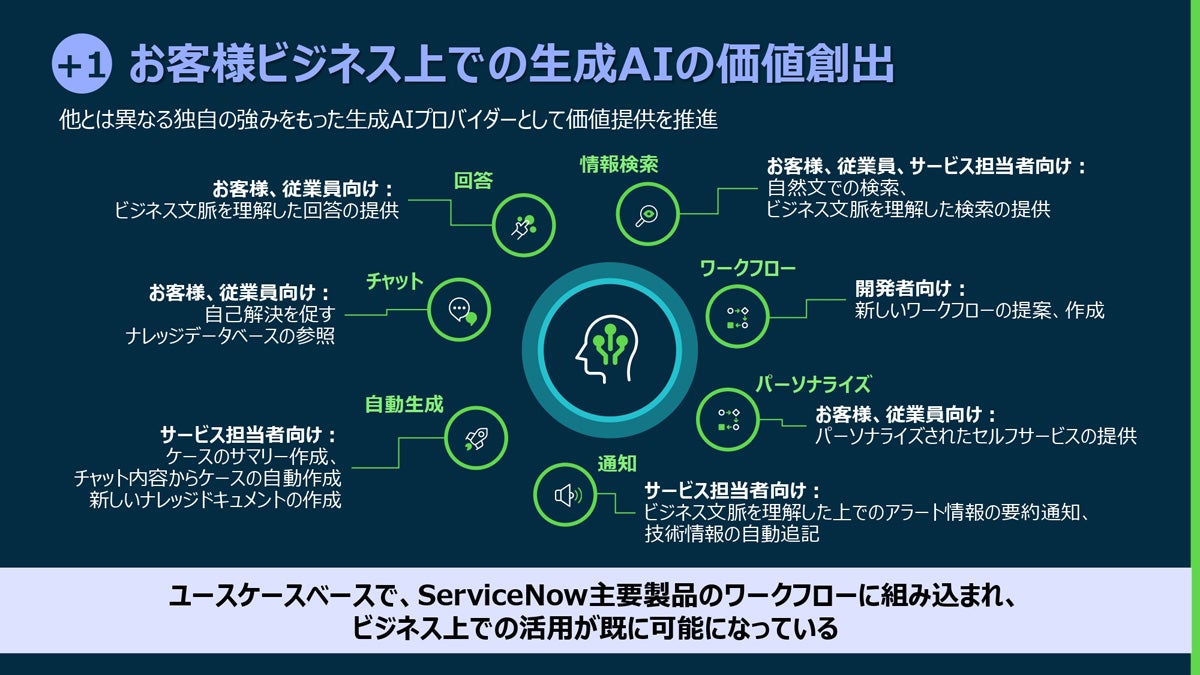

お客様ビジネス上での生成AIの価値創出

ここまで紹介した5本の柱に加えて、鈴木氏が強調したのが生成AIの活用だ。同社のソリューションプラットフォームにおいては、すでに生成AIの搭載が進められているという。OpenAIやMicrosoftが提供する汎用的なLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)だけでなく、NVIDIAやHugging Faceによる領域特化型LLMにも対応し、セキュアな環境での生成AI活用を支援するとのことだ。