パーソルホールディングス(パーソルHD)はこのほど、「罰ゲーム化する管理職」と題するメディア向けのオンラインセミナーを開催した。本記事ではその中から、管理職の罰ゲーム化とは何なのかを説明する。

最初に登壇したのは、「罰ゲーム化する管理職 バグだらけの職場の修正法」という近著がある、パーソル総合研究所で上席主任研究員を務める小林祐児氏。そもそも「管理職の罰ゲーム化」とはどういうことなのか。小林氏は調査結果などを引用しつつ説明する。

健康度や幸福度が低く、死亡率が高い日本の管理職

小林氏によると、現在の管理職の多くは、「部下の育成が不十分」「後任者が不在」といった課題感を持っているという。とりわけ、負荷が高い層では学びの時間を確保できておらず、付加価値を含む業務が出来ないのが実状であり、最近よく言われるリスキリングなどほど遠い状況にある。

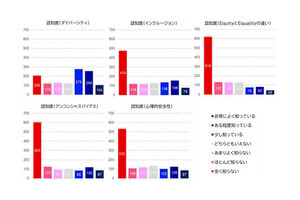

その負荷の原因を掘り下げると、部下のマネジメントや世代間ギャップに加え、ハラスメント、コンプライアンス、ダイバーシティといった新しい組織課題も負荷を高めていると、小林氏は指摘する。

さらに小林氏は、日本の管理職は事務・サービス職や肉体労働者と比べて死亡率が高いという、ショッキングな調査結果を披露した。これは欧州諸国とは逆であり、日本ではバブル崩壊以降に逆転した。加えて、自己評価による健康度や幸福度が低い傾向にある。

半面、一般からは管理職は給与などが高く権限も持っていると思われているため社会問題化しにくく、「強者の中の弱者となり、苦労している故に声を上げにくいのが実状」と、小林氏は説明する。

そうした状況は新入社員を含めた若手からも見えており、昇進意欲の低さとなって現れているそうだ。

組織のフラット化が罰ゲーム化の背景に

このような状況が、なぜ引き起こされてしまったのだろうか。小林氏はいくつか要因を挙げながら、組織のフラット化について触れる。

1990年代以降、組織のフラット化が経営のトレンドとして強まり、これによってポストが減少し、プレイング・マネージャ化が進んだのだ。また、労働時間管理という名の労働時間削減の圧力も、働き方改革が叫ばれるようになって以降、非常に強まっていると小林氏は指摘する。加えて、メンタル・ヘルス問題やダイバーシティの流れ、テレワークの普及も、管理職の負荷を増やしている。

負荷が増える一方で、一般従業員と管理職層の賃金の差は、年々縮まっているのが実状だ。1980年代には、部長は非役職者の約2.2倍だったものが、現在は1.9倍ほどに下がっており、課長・係長も同様だと小林氏は説明する。

賃上げがニュースなどで話題になることが増えたが、その多くは一般従業員の給与であり、管理職に関しては賃上げ圧力が効きにくいのが実状だ。「働き方改革は二重の矮小化となっている」と小林氏は指摘する。

「生産性の話ではなく時間の話になり、それがメンバー層の時間の話になるのが、一般の企業の働き方改革の進め方。管理職は割を食う形になっている」(小林氏)。

小林氏はまた「日本の管理職は、特殊なポジショニングだ」と語る。まず日本では、総合職の社員は全員が管理職候補となる。これは平等主義的であり競争主義的でもあるが、半面、管理職の昇進に大幅な遅れをもたらす。

組織構造の面から見ると、欧米では中間管理職は個人間を繋ぐ「連結ピン」としての役割なのに対して、日本ではチーム意識がかなり強い。そのため、「現場の相互依存性が強いし、縦も横も、分業意識は非常に弱いといえる」(小林氏)という。

「日本の管理職というのはジョブ・ポジションではなく、組織内階層の中の地位を示すものになりがち」と、小林氏は解説した。

「罰ゲーム化」を防ぐ処方箋 4つのアプローチ

こうした問題を解決する手法として、小林氏は1)ワーク・シェアリング、2)ネットワーク、3)フォロワーシップ、4)キャリアの4つのアプローチを提唱する。

1つめのワーク・シェアリングは、言い換えれば権限/管掌範囲の見直しだ。「役割のシェアやアウトソース、ITツールなどいろいろあり、それが役に立つかという議論を進めていくのが効果的だ」(小林氏)。

ネットワーク・アプローチは、社内外に人とのつながりや信頼関係を広げていくことを指し、そうした人的ネットワークを構築する機会を会社側も提供すべきだと、小林氏は提案する。

ここで小林氏は、管理者問題の議論で最大のネックとなるのは「筋トレ発想」だと語った。

筋トレ発想とは何か。言い換えれば、経営層や上級管理職の意識の問題だ。具体的には、「管理職は元々大変なもの」「修羅場を通じて成長するもの」といった考えが根底にあり、個々の力を付けるための管理職研修の刷新や拡充を繰り返す傾向にあると、小林氏は指摘する。

「総合職正社員がデフォルトで幹部層候補なので、全員に修羅場と経営感覚を求めたがる。これが、管理職問題に手が着けられない一番の構造だと感じている」(小林氏)

3番目のフォロワーシップ・アプローチは、「リーダーシップに偏りすぎた発想を止めませんか、という提案」と小林氏。

例えば、対話や目標管理、キャリア自律、ダイバーシティといったさまざまなコミュニケーションに関する課題について、管理者に対する研修だけではなく、メンバーの側にも伝えるべき事は伝えよう、ということだ。

4番目のキャリア・アプローチを端的に言えば、幹部層候補の対象者は早めに絞り込み、その他の人は早めにスペシャリスト化するという考え方だ。

スペシャリスト職やエキスパート職層などは1990年代以降に各社が作りはしたものの、あまり成功していないと小林氏は語る。それは、ピープル・マネジメントしたくない層やポストが空いてない層向けの処遇アップの対策として、消極的な意味合いでしか機能してないためだという。

「成功させるためには、幹部層候補として研修をしっかり受けさせる層とそれ以外に分け、幹部層候補以外には異動や領域を狭めるような措置を減らした上で、エキスパートやジョブのスペシャリティといったものを付けさせる方向がよいのでは」と、小林氏は提案していた。

現在の現場管理職はより少ない人数、より大変な課題、より低賃金になっており、職務の内容も「こぼれ球の拾い役」になりがちだ。小林氏は「経営層など上位には筋トレ発想が根強いため、インフレ・スパイラルのような構造があり、管理職が抱える問題はなかなか解決しない」と指摘していた。