日立製作所は9月27日、企業情報化協会が主催する「サスティナビリティとIT/デジタル活用による貢献とは~脱炭素・GXの推進とIT・DX部門の役割」という第2回目となるIT協会会員交流会に登壇し、「日立グループのサスティナビリティの取り組み~グリーン戦略を中心に~」というタイトルで自社の事例を発表した。

本稿では、その一部始終から日立製作所のサスティナビリティに関する取り組みを紹介し、その中でいかにITが活用されているのかをお届けする。

サステナブルな社会実現に向けた日立の目標

今回、講演を行ったのは、日立製作所のサスティナビリティ推進本部の副本部長である高橋和範氏だ。同氏は、初めに日立製作所の2024中期経営計画目標を説明した。

「日立グループは、『データとテクノロジーでサステナブルな社会を実現して人々の幸せを支える』という目標のもと、所属する37万人、全ての異なる能力や多様性を生かしながら、『グリーン』『デジタル』『イノベーション』の観点で、プラネタリーバウンダリーの把握や、ウェルビーイング(身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること)の実現を目指していきます」

プラネタリーバウンダリーとは、その境界内であれば、人類は将来世代に向けて発展と繁栄を続けられるが、それを越えると、急激なあるいは取り返しのつかない環境変化が生じる可能性がある境界のことのことを指し、環境問題を語る時によく利用される考え方だ。日立グループは、このプラネタリーバウンダリーの把握によって地球を守り、社会を維持していく方針だ。

また、サステナブルな社会を実現するために、同グループは「顧客や社会への価値提供」と「人的資本の充実」という2つの軸に対し、目標を設定している。

「顧客や社会への価値提供」においては、「年間約1億トンのCO2削減に貢献すること」「エネルギー供給を約19億人に届くようにすること」「鉄道サービスを年間約150億人が利用でき、安全で快適な移動ができること」「血液などの体外診断を年間200億回実施し、健康寿命の延伸に貢献すること」の4点が目標として掲げられている。

また、「人的資本の充実」においては、「2050年度カーボンニュートラルの実現」「キーポジションの人財多様化」「安全衛生と品質向上、コンプライアンスの徹底」「より自由な働き方でエンゲージメント向上」が挙げられている。

デジタル人材を6万7000人から9万8000人まで増員

髙橋氏が特に力を入れて説明していたのが「グリーン価値の創出に伴うカーボンニュートラルの実現」だ。グリーン価値とは、CO2(二酸化炭素)を放出せず、クリーンな電気を作った」ことに対する価値のことを指し、前述した通り、日立グループでは「年間約1億トンのCO2削減に貢献すること」を目標の1つに掲げている。グループ内では、日立エナジーが旗振り役となっており、同社を中心に世界の脱炭素化をリードし、サステナブルな社会の実現に貢献していく。

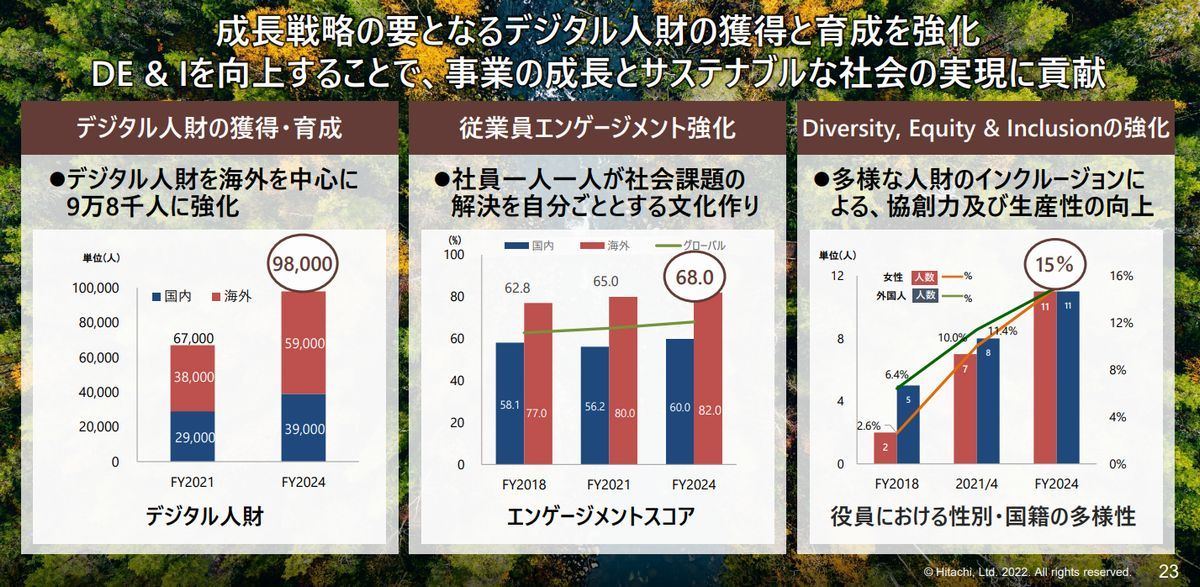

髙橋氏がもう1点強調していたのが「グローバル人財マネジメント」だ。日立グループでは、今後、成長戦略の要となるデジタル人材の獲得と育成を強化し、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)を向上することで、事業の成長とサステナブルな社会の実現にアプローチしていくという。

「2021年度段階で約6万7000人いる国内外のデジタル人材を、2024年度までに海外の人財を中心に9万8000人までに増員したいと考えています。また、多様な人材のインクルージョンによる協創および生産性の向上を図るため、役員の性別や国籍の多様化も目標としています」(高橋氏)

効率性向上やインオーガニック成長も見込める「グリーン戦略」

続いて語られたのは、日立の環境に対するビジョンとグリーン社会(CO2排出ゼロと経済成長を両立できる社会)に向けた取り組みだ。

「日立グループは、エネルギー転換、電動化、省エネなどにより『GX』をリードしていきます」(高橋氏)

GX(グリーン・トランスフォーメーション)とは、気候変動の主な要因となっている温室効果ガスの排出量を削減しようという世界の流れを経済成長の機会ととらえ、排出削減と産業競争力向上の両立を目指す取り組みで、DX(デジタル・トランスフォーメーション)の進化と位置付けられているものだ。

日立グループは、このGXの実現、ひいてはグリーン社会の実現に向け、多様なグリーンテクノロジーに関連した技術の開発に勤しんでいるという。今回紹介されたグリーンテクノロジーは「IoT」「パワーグリッド」「鉄道システム」「原子力」「EV(電気自動車)」の5点だ。

例えば、「IoT」はCO2排出量算出やタイムリーな情報開示に供するグローバルなデータ収集に、「パワーグリッド」の分野ではHVDC(高圧直流送電)による再エネ電力の融通に活用されている。また、「鉄道システム」では欧州向けのハイブリッド車両の納入、「原子力」については最先端技術導入による次世代型原子炉(SMRなど)の開発促進、「EV(電気自動車)」では英国グラスゴーFirst BusへのEVシステムの提供などを行っている。

これらの技術を有する同社のグリーン戦略は、「GX for CORE」「GX for GROWTH」という2つの観点から設置されている。前者は、社内生産活動のCO2排出の実質ゼロコミットメント、スコープ1(直接排出量)、スコープ2(間接排出量)を2030年度、スコープ3(そのほかの排出量)を2050年度までに達成することを目標に掲げている。また、後者では、改良品の提供により顧客のCO2排出削減に貢献するため、環境負荷の低いグリーン製品にシフトすることや既存製品ポートフォリオ拡張のために新たなグリーン技術へ投資することなどを目標として挙げている。

「このグリーン戦略の遂行は、日立の企業価値の向上に寄与すると強く確信しています。『効率性の向上』や『資本コストの削減』、『グリーン事業の構築』によりグリーン製品による新たな収益が生まれ、『インオーガニック成長(他社との提携や他社の買収などを通じて成長を行うこと)』も見込めます」(高橋氏)

最後に高橋氏は、グリーン戦略のまとめとして以下のように語っていた。

「グリーン戦略をはじめとするサスティナビリティの意識は、まず組織のトップの意識が変わることから始まると思います。当社では、リーマンショック以来、『企業としての在り方』を考える機会が増えています。そのため、組織のトップが『サステナブルな社会の実現のリーダーを取っていくんだ』という強い意志を持つことが、戦略の実現、ひいてはサステナブルな社会の実現につながるのではないかと思います」(高橋氏)