生活者向けコンシューマープロダクツ事業のハイジーン&リビングケア、ヘルス&ビューティケア、化粧品、ライフケアや産業界向けケミカル事業を展開する花王は、現在サプライチェーンのスマート化に取り組んでいる。サプライヤーから生活者までのサプライチェーン全体を対象として、部門横断型のワーキンググループによってDXを推進し、生産性やエンゲージメントの向上につなげていきたい考えだ。

2月6日に開催された「TECH+セミナー 製造業 - サプライチェーンマネジメント 強靭な『サプライチェーンマネジメント』」に、同社 技術開発センター 先端技術グループ グループ長 兼 デジタルイノベーションプロジェクト コーディネーターの日下部圭伸氏が登壇。各ワーキンググループの活動内容を紹介しながら、花王のスマートSCMの取り組みについて解説した。

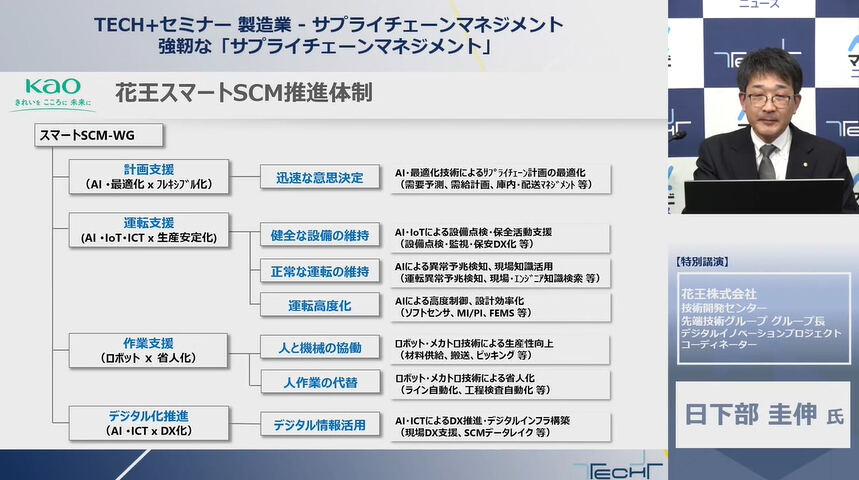

部門横断の4つの部会でスマートSCMを推進

講演冒頭で日下部氏は、花王では2018年から、部門横断の4つのワーキンググループを形成してスマートSCMの推進に取り組んでいることを紹介した。その4つとは、迅速な意思決定や最適化のための計画支援部会、設備の維持と高度化のための運転支援部会、ロボットや先進技術を推進する作業支援部会、そしてデジタル情報の活用を追求するデジタル化推進部会だ。

同社のSCMは、サプライヤーから生活者までサプライチェーン全体を対象としたもので、これらの作業部会により環境予測や計画支援、設備機器の運転支援、省人化を進める作業支援、さらにICTやRPAを活用して業務革新を推進するデジタル化推進といった取り組みを行っている。

サプライチェーンを最適に循環させるためのDX

前述の4つのうち、計画支援部会が推進しているのがサプライチェーンDXだ。ここでは需給計画、在庫設計、物流計画など、サプライチェーンを最適に循環させるための取り組みを実施。ソーシャルメディア情報を活用したヒット商品検知もその1つで、市場の動向を需給計画に反映させることを狙い、検索数やECサイトの閲覧数、SNSの投稿数から、ヒットを検知するモデルを構築した。また、日本気象協会との協働で気象予測データを活用した季節品の需要予測も行っており、在庫配置を最適化したり、生産・調達計画を精緻化したりといったことに利用している。

生産・物流を一体化する新たな体制づくりとしては、同社 豊橋工場で2023年3月から稼働している新自動倉庫システム「豊橋コネクティッドフレキシブルファクトリー」がある。自動仕分けロボットや無人搬送車(AGV)を導入してフレキシブルで自動化された倉庫を実現しただけでなく、サプライチェーン上のデータと計画を連携させることで、これらマテハン機器の動きも最適化している。さらに、工場のトラックオペレーションも効率化した。トラックの作業スケジュールをバース予約システムで管理し、入出庫システムと連携させた。トラックが自動倉庫に到着するとすぐに積み込み作業を行えるため、ドライバーの待ち時間を削減することができたという。

「ホワイト物流にも貢献する新たなモデルを実現できました」(日下部氏)

設備機器の運転、製造現場の工程設計省力化を支援するエンジニアリングDX

運転支援部会では、エンジニアリングDXを推進している。設備機器のオンライン異常予兆検知システムがその例だ。学習した運転パターンとは異なる動きが検知されると、それをオペレーターに通知する仕組みで、従来のアラーム監視より早期に異常を検知することが可能になった。

プロセスインフォマティクス(PI)を活用して工程設計の省力化も進めている。例えば、液体洗剤の製造工程では、従来、無数にある運転条件や製造フローの組み合わせから工程設計を行う必要があったが、PIを活用して物性予測モデルを構築し、実験計画に適用することで、実験回数を大幅に低減した。こうしたPIやマテリアルズ・インフォマティクス(MI)といったデータサイエンスを一部の技術者だけでなく、多くのエンジニアが使いこなせるよう、2023年10月からは基礎教育や伴走型実習などによる解析エンジニア教育も始めている。

「多くのエンジニアがデータサイエンスを活用すれば、新規事業や新製品上市のスピードアップにもつながるため、教育は重要な取り組みだと考えています」(日下部氏)

現場での知見・技術を形式知化し、活用する

現場での経験や知識を活用するために、課題解決活動で得られた知見や技術を形式知化するシステムの構築も始めている。トラブル対応の経過、考察や対策の記録を一元管理するシステムはこれまでも活用していたが、知識がないと情報にたどり着くのが難しいという課題があったという。そこでAIを活用し、機器の保全計画や実績、設計といった関連情報も全て連携させた検索基盤を構築し、誰でも簡単に情報を得られるようにした。今後はその対象を技術開発領域に拡大し、エンジニアの商品開発においても有効に活用できる仕組みの構築を進めているそうだ。