神戸大学は2月20日、主要な送粉者(花粉の運び屋)であるキノコバエ類の一種「イシタニエナガキノコバエ」が、食虫植物に似た姿をしたサトイモ科テンナンショウ属の「ナンゴクウラシマソウ」の花序を産卵場所として利用していることを明らかにし、さらに通常は脱出不可能と考えられていた同植物の花序の上部から、同ハエが脱出できることも確認したと発表した。

-

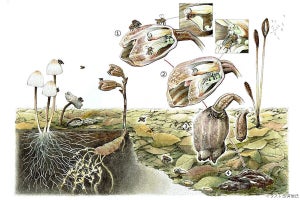

今回の研究で明らかにされたメカニズムの模式図。花に誘引されたキノコバエのうち、主要な送粉者であるイシタニエナガキノコバエのみが産卵、脱出でき、腐った花序を“育児室”として利用できる。他の種は産卵せず、脱出もできない(出所:神戸大Webサイト)

同成果は、神戸大大学院 理学研究科の末次健司教授(神戸大 高等学術研究院 卓越教授兼任)らの研究チームによるもの。詳細は、植物科学と人間や社会、地球との関連性に関する全般を扱う学術誌「Plants, People, Planet」に掲載された。

植物の多くは、花粉や蜜などの報酬を提供する代わりに、送粉者の動物に同種の別個体へと花粉を運んでもらう“双利共生”で子孫繁栄へとつなげている。しかし、中には送粉者を一方的に利用するだけのテンナンショウ属のような植物も存在する。同属は送粉者を花の中に閉じ込め、その命を犠牲にすることで受粉を達成するという、唯一無二の繁殖戦略を採用した植物だ。

なお同属は食虫植物ではないが、昆虫を引き寄せて捕まえるという共通の特徴により、その花序(本来は花だけをつける茎を指すが、今回は花の集合体、付属体や仏炎苞(ぶつえんほう)もすべて含めたものを指している)は、食虫植物の「ウツボカズラ」などに似た姿をしている。

テンナンショウ属は、仏炎苞(サトイモ科に見られる、多肉質の花序を包む葉が変形した器官(苞)のこと)で覆われており、送粉者が同属が発する匂いに釣られてその上部から侵入すると、その内側は非常に滑りやすいワックスで覆われているため、脱出不可能となる。

ただし雌株と雄株では、若干異なる。雄株には仏炎苞の下方に小さな穴があるので、その穴を探し出せれば送粉者は脱出可能だ(穴を探すうちに体に花粉が付着する仕組み)。その一方で、雌株の仏炎苞は雄株とは異なり下方の小さな穴は存在せず、雄株の花粉を付着させた送粉者は脱出を試みて動き回るうちに多くの雌花を授粉させるが、最終的には死んでしまうことになる。

-

テンナンショウと食虫植物の昆虫トラップの模式図。目的は異なる(テンナンショウは確実な受粉、食虫植物は栄養摂取)が、昆虫の捕獲という共通の選択圧のため、似た見た目に収れん進化したと考えられるという(出所:神戸大Webサイト)

この植物では、花の上部に送粉者を誘引する臭いを出す棒状器官の付属体が存在する。中でもウラシマソウやナンゴクウラシマソウは、その付属体が50cm以上と大きく特異な形態を持つ。なお、この付属体の基部は非常に肉質のため、腐った花の一部を送粉者の繁殖場所として提供している可能性があるという。もしそれが事実なら、ウラシマソウやナンゴクウラシマソウは、他の仲間とは似て非なる繁殖戦略を取っていると言えるとする。

そこで研究チームは今回、ナンゴクウラシマソウの腐った付属体が送粉者の報酬となっている可能性を追求するため、2021~2023年にかけて鹿児島県・屋久島の低地照葉樹林で詳細な観察を行ったという。

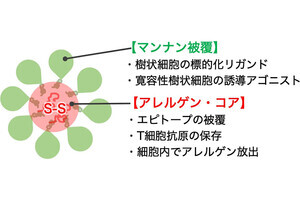

まずは同植物の送粉者を特定するため、仏炎苞内に捕まった昆虫の種類と数が調査された(雄株の仏炎苞下方の穴は、昆虫が脱出できないように綿詰め処置が行われた)。その結果、最多は雌雄共にイシタニエナガキノコバエで、さらに雄花序に加え、雌花序で捕獲された個体にも同植物の花粉が付着していたことから、同ハエが主要な送粉者であることが推定された。

その一方で、同ハエの成虫の死骸が発見された同植物の仏炎苞内には、産卵されていることがあったといい、それらから孵化した幼虫は、腐った付属体を食べて成長して3週間ほどで成虫になったとする。つまり同ハエの一部の個体は、自らの命を犠牲としつつも、花序を子育ての場として利用していることが判明したのである。

さらに、イシタニエナガキノコバエの成虫の死骸が見つからない花序でも、卵や幼虫が発見されることがあり、これらの花序からも最終的に同ハエの成虫が羽化することが確認された。これまで、同属の雌株の仏炎苞からの脱出は不可能で、送粉者はそこで死ぬことが植物学の常識だった。しかし、死骸が見つからない花序からも同ハエが羽化したということは、少なくとも一部の個体が産卵後、花序の上部から脱出したことを強く示唆しているという。

-

ナンゴクウラシマソウと送粉者であるイシタニエナガキノコバエの相互作用。(A)同植物の雄株。(B)同植物の雄花と脱出孔(矢印)。(C)同ハエの卵(矢印)がついている雌花。(D)同ハエの卵の拡大写真。(E)孵化した同ハエの幼虫が同植物の腐った付属体を食べる様子。(F)同植物の花序上で羽化する同ハエ。(G)同植物で成長して脱出した同ハエ(出所:神戸大Webサイト)

研究チームによると、同ハエが同属以外でも繁殖可能なのかは未確認だが、仲間のキノコバエがキノコの子実体などを産卵場所としていることを考えると、ほかの腐った基質でも繁殖できる可能性が高いとする。その場合、1か所の産卵場所で死ぬより、さまざまな場所に産卵できた方が残せる子の数は多くなることから、産卵と引き換えに死ぬ場合は、同属の花序で繁殖できてもコストに見合わない可能性が高いという。

だが一方で、同ハエが仏炎苞から脱出可能であれば、同属としては花粉を運んでもらう見返りに腐った花序の一部を幼虫の餌として提供するとい双利共生の可能性もある。つまり両者の関係は、敵対的な関係から助け合いへの移行段階と捉えられうるとした。

今回の発見により、同属と送粉者の間にも双利共生に近い関係性があることが明らかにされた。このことは、だまし合いと助け合いが表裏一体であることを示唆しているという。

昆虫が植物の花粉を運び、その昆虫の幼虫ができた種子を食べる送粉共生の関係もあるが、その場合、幼虫がすべての種子を食べてしまうと植物は子孫を残せないため、進化的に不安定とされる。一方で、今回のように実にならない用済みの腐った花が食べられても、植物への負の影響はほとんどないため、このようなシステムは進化しやすいことが考えられるとする。

しかし、テンナンショウ属のように送粉者を閉じ込めておく仕組みは、多くの雌花を受粉させるという大きな効果があると考えられ、送粉者が脱出可能なことは、植物側にとっては結実率の低下というデメリットにつながる可能性もあるとのこと。研究チームは、テンナンショウ属で送粉者に繁殖場所を提供するシステムが発見されたのは今回が初めてであり、ほかの仲間の送粉様式を網羅的に調査することで、生物同士の助け合いとだまし合いのダイナミクスをより深く理解することができる可能性があるとしている。