「物流の2024年問題」ーー。2024年4月1日からトラックドライバーの時間外労働は年間960時間に制限され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し、「モノが運べなくなる」可能性が懸念されている。

経済産業省が2023年8月に公表した「持続可能な物流の実現に向けた検討会 最終取りまとめ」によると、2024年問題に対して何も対策を行わなかった場合には、営業用トラックの輸送能力が2024年には14%、さらに2030年には34%不足する可能性があると試算されている。

多くの人が利用しているであろう当日・翌日配達の宅配サービスが、4月からは受けられなくなるかもしれない。

「契約の2024年問題」とは?

物流・運送業界のの2024年問題に伴い、多くの企業において契約の見直し業務が課題となる「契約の2024年問題」の存在も明らかになっている。

ドライバーの時間外労働時間が年間960時間に制限されることで、1人あたりの走行距離が短くなり、長距離でモノが運べなくなるだけでなく、物流・運送業界の売上減少や、トラックドライバーの収入の減少なども考えられる。

この状況は、さまざまな分野での原価高騰につながる。Sansanが運送会社などのBtoB企業を対象に実施した調査結果によると、全体の7割以上が、2024年問題によって自社の原価が上昇すると回答した。2023年は原価高騰が続いた年になったが、2024年も引き続き原価高騰に伴う負担が発生する可能性があり、契約の見直し業務が課題となっている。

また、6割以上が2023年の原価高騰に伴って取引先との契約を「見直した・見直しを検討した」と回答し、契約見直しまで最大1年かかった事例があることも判明した。契約の見直しにおける課題としては、「契約内容に関する交渉が難しかった」が4割と一番多く、約3割が「契約状況を正確に把握するのが難しかった」と回答した。

-

6割以上が原価高騰に伴い取引先との契約を「見直した・見直しを検討した」と回答 出典:Sansan

さらに「原価高騰分の金額を販売価格に反映できない」ことも契約の2024年問題の1つと言えるだろう。同調査によると、2023年の原価高騰に伴い販売価格の値上げを実施したのは6割だった一方で、うち8割は高騰分の金額を販売価格に反映できていないことが分かった。100%の価格転嫁はできなかったとし、原価高騰分が依然として企業の負担となる現状が浮き彫りになっている。

自社の取引状況の正確な把握を

他方で、賃上げや値上げによる収益の適正化は経済全体にとって良い側面もある。物流や運送、建築といった2024年問題の対象となる業界はもちろん、すべてのBtoB企業において、原価高騰に対応するため自社の取引状況を正確に把握し、必要に応じてすぐに契約の見直しが実現できるよう体制を整えることは重要だ。

「契約の情報をデータ化して、変更すべき項目を瞬時に抜き出し、そしてアクションにつなげることが大事。紙での管理だと契約内容を俯瞰することが難しい」と、Sansan Contract One Unit ゼネラルマネジャーの西村仁氏は説明する。

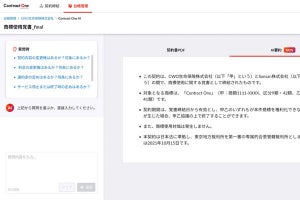

Sansanが提供する契約データベース「Contract One」は、企業の契約書を同社独自の技術でデータ化し、企業間の取引条件が網羅されたデータベースを構築するサービス。また、関連する契約を自動でひも付ける機能などが4月頃に実装される予定で、全社の契約状況を俯瞰して管理することができるようになる。Sansanがスキャンとアップロード業務を代行するため、ユーザー企業は、データ化したい契約書をダンボールに入れて郵送するだけでに契約データベースを構築できる。

「契約書」を「契約データ」に変換することで必要な情報を個人に合った形で活用できる。あらゆる契約書をキーワードで検索できるため、「探し出すのに時間がかかる」「情報を把握することが難しい」といった契約書が抱える問題から解放される。

また、生成AI(人工知能)を活用した機能も備わっており、AIによる文章内の検索や要約が可能で、法務部門に限らず全社員が契約データを検索・確認できる。

現状では契約書の親子関係を自動でひも付けし契約ツリーを作成する機能や、契約書の契約状況を契約中・契約終了などに自動で判定する機能を開発中で、4月頃に実装する予定だ。

-

契約状況の判定

先に述べたように、契約の見直しにおける課題として、約3割の企業が「契約状況を正確に把握するのが難しかった」と感じている。

西村氏は、「契約データベースを全社で運用しビジネスに活用することで、契約状況を正確に把握できるだけでなく、コスト削減や売上増加、リスク回避など収益の拡大につながる。契約の2024年問題は、これまであまり表に出ることはなかったが、BtoB企業にとっては特に看過できない課題だ。必要な時に契約の見直しができるという危機管理の観点で収益に直結する喫緊の経営課題として位置づけ、取り組んでいくことが重要」と、提言している。