エクサウィザーズは2月8日、生成AIに関する活用の動向と生産性向上のポイントを示す説明会を本社オフィス(東京都 港区)で開催した。本稿では、特に全社的な生成AIの活用に着目して、日常業務に定着させるためのポイントについてお届けする。

生成AIの業務利用率は急増中

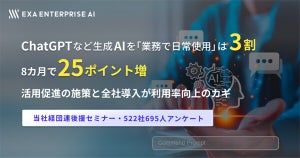

エクサウィザーズのグループ会社であるExa Enterprise AIが2023年12月に発表しているように、生成AIを業務の中で日常的に使用している企業が約3割を超え、時々使用しているという企業も含めるとおよそ7割超が業務の中で活用している。

調査結果を見るとおおむねどの業界でも生成AIの使用は進んでいるようだが、「建設」や「卸・小売」では使用企業の割合が減少している。その要因について、現場運用の難しさに直面したのではないかと、同社は分析している。一方、「電力・ガス・運輸」では大幅な進展が見られた。

生成AIチャンピオンの育成が鍵!部門ごとに活用を広げて成功をつかむ

エクサウィザーズの常務取締役を務める大植択真氏は、生成AIの使用について「生成AIはスモールスタートで導入を始めてもあまりうまくいかない。経営層がトップダウンで全社的に導入する方が利用率は高まる」と語り、活用促進のポイントを示した。

「経営からの強いメッセージを打ち出しやすいこと」と「全社で利用することで活用事例の展開と波及的な効果が生まれやすいこと」が、その理由だという。また、生成AIを導入する際には、複数の活用促進策を並行して実施する方が定着率が高まるそうだ。

同植氏は具体的な活用促進策の例として、「チャンピオン・アプローチ」を紹介した。それは、各部門の中から生成AIの活用を得意とする生成AIチャンピオンを数人(推奨は1部門2~3人)選出して、より有効なスキルなどを教育し育成した上で各部門へと戻すという方法だ。その後は、各部門内で事例や実績の共有が期待できる。

全社的に生成AIの使用を進める際には、まずはIT部門やデジタル部門である程度一括して投資予算を握り使い始めるのが良いそうだ。その一方で、有効に費用対効果を検討するためには各部門で予算を管理する方が適している。

理想的な予算の付け方について聞くと「最初はIT部門やデジタル部門である程度の予算を持ち、生成AIの活用が浸透してきたタイミングで各部門に割り振っていくのがよいだろう」と、大植氏からのアドバイスが返ってきた。

全社的生成AI活用アプローチは「100分の100よりも5分の5」

Exa Enterprise AIで法人向けサービス「exaBase 生成AI」の事業開発部長を務める木村直樹氏は、「生成AIを全社で活用する際に、100人にアカウントを配布して100人の使用を活性化する、100分の100を目指すアプローチはあまりうまくいかない」と、警告していた。これは失敗につながりやすい例だという。

仮に100人のうち20人だけが生成AIを活用している場合、使用率は20%だ。同じ20%の使用率でも、例えば5つの部署に20アカウントずつ配布し、各部署で4人でも活用している場合は、全ての部署で有効に活用されいていることになる。つまり5分の5だ。

「各部署に生成AIチャンピオンがいれば、たとえ同じ20%の使用率でも、それは100分の20ではなく5分の5部署で有効に使われていると考えることができる」(木村氏)

どの部門でも使える!生成AIがもたらすコスト改善の可能性とは?

エクサウィザーズがこれまで生成AIの活用を支援する中で、コスト改善の恩恵を受けやすい業務の共通点も見えてきたそうだ。それは、「営業・マーケティング」「ソフトウェア開発」「顧客対応」「研究開発」の4つだ。プログラミングのソースコードの記述やチェックに生成AIを活用するなど、生産性の向上を実感している読者もいるのではないだろうか。

そうした中で、大植氏が注目するのはファイナンスや法務、人事などのコーポレート部門における生成AIのコスト改善メリットだ。「どの部門でも使えて、しかも少なくとも5%以上のコスト改善が見込める仕組みはこれまでになかった」と同氏は述べていた。

実際に生成AIを使ってみた

さて、実は本稿のタイトルと本文各章の見出しはエクサウィザーズが提供する「exaBase 生成AI」によって出力したものだ。それぞれの章に対して5つの見出し候補を生成し、その中から筆者が選出、または一部改変している。違和感なく内容が要約できているのではないだろうか。

筆者が考えた記事タイトルよりも生成AIが考えたタイトルの方が読者を引き付け、ページビュー数の増加に寄与するようなことがあれば、それはそれで悔しいのだが。

今回は記事タイトルと見出しを生成するのみにとどまったため、有効な業務時間やコスト削減の実感には至っていないが、今後は取材後の文字起こしの要約や記事構成の考案などにも活用の余地がありそうだ。