人材確保がますます厳しくなると予想される中、どの企業もいかに優秀な従業員を惹きつけるかが課題となっている。そこで働きやすさや働きがいが注目されがちだが、「この2つは違う」と言うのは、クロスリバー 代表取締役社長の越川慎司氏だ。1月22日~25日に開催された「TECH+働きがい改革 EXPO 2024 Jan. 働きがいのある企業になるために今すべきこと」に同氏が登壇。815社17万人のデータからわかった働きがいが向上するための4つのアクションを紹介した。

「TECH+働きがい改革 EXPO 2024 Jan. 働きがいのある企業になるために今すべきこと」その他の講演レポートはこちら

働きやすさだけでは満足度は上がらない

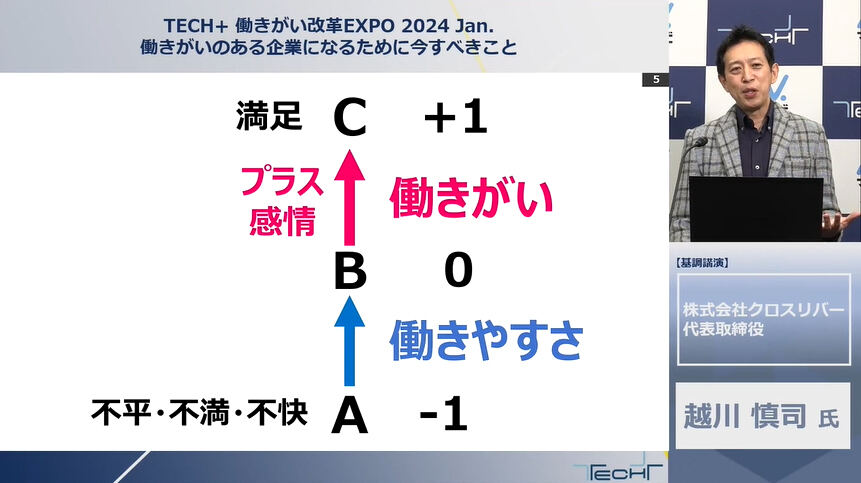

越川氏はまず、「働き方改革は目的ではなく、手段」だと釘を刺す。目指すべきは、会社が成長して収益性が高まること、従業員が幸せで働きがいを感じていることだ。同氏が示すデータでは、働き方改革が目的になっている場合の改革の成功率は12.11%、会社の成長と従業員の働きがいの両立を目指す企業の場合はその3.5倍高くなる。また、エンプロイサーベイで拾った不満を解消しても「満足にはつながらない」と続けた。

「不平・不満・不快を除去してマイナスをゼロにする働きやすさだけではなく、従業員のプラス感情を増す新たな体験、つまり働きがいは何かというところからスタートしなければ、満足度調査は上がりません」(越川氏)

その裏付けとして同氏は、働きがいを感じている従業員は「時間生産性が31%高い」「創造性が2.8倍高い」「欠勤率が41%低い」「離職率が59%低い」などのデータを紹介した。

では、働きがいはどのような時に感じるのだろうか。越川氏によると、17万3000人の調査から、「承認」「達成」「自由」という3つのキーワードに集約されるという。

「承認され、達成し、自由を得た時に働きがいを感じると言えるでしょう」(越川氏)

一方で、従業員がどういう時に働きがいを感じているのかを、リーダーや人事部門が可視化できていないという課題もある。越川氏は、働きがいを向上するためには、まず可視化し、分類する、分類ごとの対策を採るという3ステップが必要だと述べた。

対話と“見せる化”がポイント

具体的に「承認」「達成」「自由」にどう取り組むか。最初に重要なのは「達成」だ。つまり、達成すべき目標を立てることである。社員が目標を達成したら、リーダーや周りのメンバーが承認する。そして、達成して承認される社員に自由を与えるというトライアングルを回すことで働きがいが向上するのだ。ここで重要なのは、この3つそれぞれで、どのような言葉選びや対話をしたら良いのかをリーダーが決める必要がある点だ。

対話について越川氏は「会議を減らして会話を増やすことが大切」だと語る。調査対象となった人たちが1週間の業務時間中の45%を社内会議に費やしているというデータを示しながら、「働きがいが高いチームは、会議時間が一般のチームより23%低い」というデータを紹介。その時間を、顧客対応や1on1に回すことができるというわけだ。

1on1で話すことについて同氏は、木に例えて説明した。年間目標を幹とし、目標分野を大枝、具体的目標を小枝、今週・今月の行動を葉と捉え、確認をしていくことが大切だという。こうすることで、何のために仕事をするのかを意識するようになり、達成感が得やすくなる。また、行動目標を可視化し、周囲に見せることができるため、達成度の確認もできる。さらに、業務の“見せる化”も有効だ。

越川氏はその例として、前述の社内会議の次に時間を費やしている資料作成を挙げた。調査によると、パワーポイントの24%のページが”忖度ページ”、つまり上司や顧客への過剰な気遣いでつくられているという。フィードバックを受ける前に予防線を張っているということだ。そこで同氏は「フィードバックではなく、フィードフォワード」を提案する。これは、資料作成が20%ほど進んだ段階で提出先に見せ、そのままつくって良いかを聞くというやり方だ。こうすることで、差し戻しが74%減少、20代の社員の場合は89%も減少したという。営業の場は、提案成約率が22%上がったというデータも出ているそうだ。