理化学研究所(理研)、中国科学院、パリ・サクレー大学、香港大学、京都大学(京大)、九州大学(九大)の6者は12月6日、理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー(RIBF)」の大口径の多種粒子測定装置「SAMURAIスペクトロメータ」を用いて、不安定なベリリウム-10(10Be)原子核の基底状態では、アルファ(α)粒子2つと中性子2つが窒素分子のように結合していることを発見したと共同で発表した。

同成果は、理研 仁科加速器科学研究センター(RNC) 核反応研究部の上坂友洋部長、RNC 多種粒子測定装置開発チームの大津秀暁チームリーダー、京大 理学部の銭廣十三准教授、同・金田佳子准教授、九大大学院 理学研究院の緒方 一介教授を中心に、中国科学院 近代物理研究所、パリ・サクレー大学 イレーヌ・ジョリオ・キュリー研究所、香港大学など、海外の研究者も参加した国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行する機関学術誌「Physical Review Letters」に掲載された。

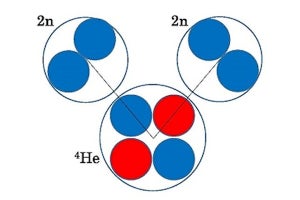

原子核の中では、基本的に陽子や中性子がばらばらに存在するが、それら核子が大きな粒子の塊(クラスター)を作る現象も知られている。中でも最も知られているのが「ヘリウム-4原子核」(4He、陽子数2、中性子数2)で、別名「α粒子」または「αクラスター」と呼ばれている。

α粒子は、質量数10程度の軽い原子核でよく発達し、特にエネルギーの高い励起状態で顕著に見られると考えられており、軽い原子核におけるα粒子は宇宙での元素合成を理解する上で大変重要とされる。その一方で、これまで原子核の基底状態(最低エネルギー状態)におけるα粒子の実験情報は極めて限られていたとのこと。そこで研究チームは今回、α粒子に関する実験を行ったとする。

今回の研究ではまず、RIBFの加速器群を用いて、酸素の安定同位体の1つである18O原子核(陽子8・中性子10)ビームを、光速の約60%に相当する核子あたり2.3億電子ボルト(eV)にまで加速し、それをベリリウム製の生成標的に照射することにより10Be原子核の二次ビームを生成。超伝導RIビーム生成分離装置「BigRIPS」を用いて同ビームを分離・輸送し、二次標的である固体水素標的(陽子)に照射された。その結果、固体水素標的とのノックアウト(KO)反応により、10Be核中からα粒子が叩き出されたという。

KO反応は、10Be核内でのα粒子の運動に関する状況を正確に取り出すことのできる優れた方法だ。今回の研究では、反跳陽子分析装置と、KOされたα粒子検出用のシリコン検出器およびヨウ化セシウム検出器を組み合わせることにより、10Be核からα粒子が叩き出されたイベントを高い純度で選び出すことに成功したとのことだ。

-

KO反応後に、陽子とα粒子のエネルギーと散乱角度の測定により得られた、残留した6He原子核の励起エネルギースペクトル。赤で示されているのが残留ヘリウム同位体が6Heの基底状態である場合、青で示されているのが6Heの励起状態が4Heと2つの中性子に崩壊した場合(出所:九大プレスリリースPDF)

さらに、α粒子を取り除かれた後に残る不安定核「ヘリウム-6原子核」(6He)、および同原子核の崩壊生成物である4He原子核をSAMURAIスペクトロメータを用いて同定し、陽子とα粒子のエネルギーと散乱角度の測定から得られた、残留ヘリウム同位体の励起エネルギースペクトルから、今回の研究で注目された6He原子核の基底状態に対する実験結果は、ただ1つのピーク構造として精度よく分離観測されたことを確認。その反応経路を不定性なく決定することに成功したとしている。

続いてこれらの実験結果と、最先端の原子核理論である「反対称化分子動力学理論」および「東崎-堀内-シュック-レプケ(THSR)理論」の予言値との比較が行われた。その結果、今回の実験データから、2つのα粒子がダンベルの重りのように十分離れ、その周りの分子軌道を中性子が運動するということが判明。この構造はα粒子を窒素原子、中性子をπ軌道電子と見なすと、窒素分子によく似通っているという。

一方、分子構造を持たない独立粒子構造を仮定した理論計算では、実験結果が約5倍過小評価されるとのこと。安定原子核「ベリリウム-9」より中性子が1個多い不安定核の10Beの基底状態で分子構造が発達することは、20年ほど前から活発な理論的議論がなされてきた中で、今回の研究により初めて実験的に確認されたとした。

今回の研究で確かめられたような構造は、大質量星中の核融合においてさまざまな原子核がα粒子を捕獲して、より重い原子核となる元素合成過程に大きな影響を与えることが知られている。従来、原子核の励起状態におけるα粒子の寄与を明らかにする実験手法はあったが、今回の研究は、低い温度の元素合成で重要な基底状態について実験研究を行う道筋を開いたとする。研究チームは今後、より中性子過剰なベリリウム同位体や、炭素、酸素同位体についても研究を進めることで、宇宙における元素の起源がより明らかになることが期待されるとしている。