国立天文台(NAOJ)は11月15日、アルマ望遠鏡において、NAOJが担当する最高観測周波数「バンド10受信機」と、アンテナ間距離16.2kmの最長基線長を有するアンテナ配列を組み合わせて、運用開始以来の最高解像度でこれまでの2倍となる角度分解能「5ミリ秒角」(=72万分の1度、視力に換算すると1万2000)を実現する技術試験を行い、クェーサーや銀河系の恒星進化の末期段階にある天体(進化末期星)を同解像度で観測することに成功したことを記者会見で発表した。

-

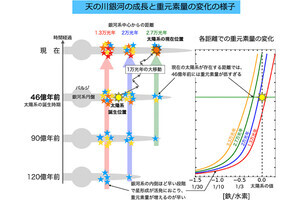

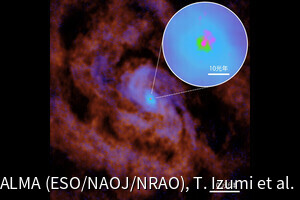

アルマ望遠鏡の最高解像度観測を実現するために試験されたB2B法のイメージ。目標天体の近くの較正天体を低い周波数で観測し、その観測量で目標天体の観測誤差を補正する技術だ。右上の白丸で囲った画像は、B2Bを採用してバンド10受信機と最長16.2kmの最長基線長のアンテナ配列で観測し、アルマ望遠鏡が実現可能な最高解像度5ミリ秒角で撮像したうさぎ座R星。オレンジは星表面からのサブミリ波放射、青は891GHzのシアン化水素メーザー放射。左上の白丸で囲った画像はバンド10受信機と最長1kmの基線長のアンテナ配列の組み合わせで観測し、解像度75ミリ秒角で撮像した同星の星表面とシアン化水素メーザーの放射。解像度が粗いため、2つの放射は区別できない(c) ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Y. Asaki et al.(出所:NAOJ配付資料)

同成果は、チリの合同アルマ観測所、NAOJ、米国国立電波天文台、欧州南天天文台(アルマ望遠鏡は日米欧の協力に建設され、運用されている)などの天文学者が中心となった最適化・性能拡張チームによるもので、会見にはNAOJ アルマプロジェクトの朝木義晴准教授、同・廿日出文洋准教授が出席した。詳細は2本の論文にまとめられ、1本目は米天体物理学専門誌「Astrophysical Journal Supplement Series」に2023年7月20日に掲載され、2本目は会見同日に、米天体物理学専門誌「The Astrophysical Journal」に掲載された。

アルマ望遠鏡で最高解像度を達成するには、10ある観測周波数のうち、NAOJが担当する3つのうちの1つである同望遠鏡の中でも最も高いバンド10(950GHz)を用いるかつ、66台あるアンテナ同士の距離(基線長)を最大の16.2kmまで離すことが必要である。これまでは10ミリ秒角(視力6000相当)だったが、このバンド10と16.2kmの最長基線長により、角度分解能5ミリ秒角・視力1万2000が実現される。しかし、その組み合わせによる観測は天候条件の選択や観測誤差の補正が困難で、特に後者については新しい観測技術を導入しなければ達成できなかったという。

-

アルマ望遠鏡の空撮画像。全66台のアンテナで構成される電波望遠鏡 (C)Clen & Adri Bacri–Normier(wingsforscience.com)/ESO (出所:NAOJ配付資料)

そのため、干渉計装置を本来の性能で動作させるには、各アンテナで受信した信号から大気による観測誤差を精度良く取り除くことが求められていた。そこで、アルマ望遠鏡では時々刻々と変化する大気に起因した観測誤差を除去するため、観測目標天体とその近くにある別の「較正天体」を交互に観測し、較正天体の観測量をもとにして目標天体の観測誤差を補正する仕組みを備えている。

この較正天体を用いる手法は優秀だが、観測したい目標天体の近くに必ず較正に適した天体があるとは限らないという点が難点だとされている。アルマ望遠鏡で較正天体として利用されているのはクェーサーで、銀河中心の超大質量ブラックホールが活発に活動し、中心部の明るさがその銀河全体の星の明るさの総量よりも明るいという活動銀河核の一種である。クェーサーにはサブミリ波で明るく輝くものもあり、さらにその中にはアルマ望遠鏡の高解像度で観測しても点源としてしか映らないものがあるが、そうした天体が較正天体として利用される。

ところが、観測周波数が高くなるほどクェーサーは暗くなるため、バンド10で利用できる較正天体は数が少なく、目標天体近くで見つけるのが難しくなるほか、干渉計の観測誤差も観測周波数に比例して大きくなる。さらに、アンテナ同士の距離が遠く離れることで各アンテナが大気の異なる場所を通して観測することになり、観測誤差がより大きくなるため、較正天体が目標天体近くにあることの必要性がさらに高まるという。これらの理由から、アルマ望遠鏡が最高周波数と最長基線長を組み合わせた最高解像度で観測を行うには、観測目標天体の近くで較正天体を見つけやすくする必要があったとした。

-

アルマ望遠鏡の各アンテナには10種類の受信器があり、NAOJは、バンド4、バンド8、バンド10の3種類の受信器の開発を担当した (C)Clen & Adri Bacri–Normier(wingsforscience.com)/ESO (出所:NAOJ配付資料)

そこでアルマ望遠鏡で採用されたのが、日本発の技術である「Band-to-Band(B2B)法」。1998年に、NAOJ 野辺山宇宙電波観測所にて「将来のミリ波・サブミリ波干渉計の観測誤差補正技術」として成功した技術であり、その責任者は今回の会見で技術的な説明を行った朝木准教授で、「25年前の大学院生時代のことなので、今回のアルマ望遠鏡でのB2B法の実現にはとても感慨深いものがある」と述べていた。

B2B法とは、目標天体はバンド10で観測し、較正天体の観測にはより低い観測周波数のバンド7(300GHz)が利用される方法で、バンド10に比べてバンド7で観測できるクェーサーの数は圧倒的に多いため、観測目標の(天球上での)近くに較正天体を見つけやすくなる。

B2B法は、近年になってアルマ望遠鏡で採用されたわけではなく、建設当初から将来の高周波数観測を想定し、あらかじめハードウェアと基本的なソフトウェアを実装していたというが、実際に利用可能なレベルに仕上げるには技術的に容易ではなく、長らく実現できなかったとする。そこで、B2B法を実証した朝木准教授が2015年に国立天文台に籍を移したことから、2017年にアルマプロジェクトにおいてその開発責任者となり、一旦仕切り直して開発が再スタート、今回の成功に至ったとした。

-

アルマ望遠鏡の全66台のアンテナは配置を換えることが可能。(左)最も離れたアンテナ同士の距離(=最長基線長)が1kmの場合、密集している。(右)最長基線長が16.2kmの場合のアンテナの配列 (C)Clen & Adri Bacri–Normier(wingsforscience.com)/ESO (出所:NAOJ配付資料)

なお、B2B法の実現にはさまざまな最適化も併せて行われ、2020年にバンド9受信機と14kmの最長基線長の組み合わせで7ミリ秒角の解像度が達成されたことから、いよいよバンド10受信機と最長基線長16.2kmのアンテナ配列を組み合わせた技術実証に挑むことにしたとしている。また、5ミリ秒角の視力1万2000は、4km先に落ちている毛髪1本を識別できるほか、約38万km彼方の月から地球を見た時に高さ10mの木を識別できるレベルだとした。

-

縦軸に解像度、横軸にアンテナ間の最大距離(最長基線長)を取った、バンドごとに達成できる解像度の比較。従来の解像度では、視力6000までしか達成できていなかったが、今回バンド10・最長基線長16.2kmによる最高解像度の視力1万2000が達成された (C)国立天文台 (出所:NAOJ配付資料)

そしてこの性能を持って、地球からおよそ1535光年離れた恒星進化の終末段階にある赤色巨星「うさぎ座R星」を観測ターゲットとした最終的な試験観測が実施された。選定理由としては、サブミリ波の放射が明るく、確実にアルマ望遠鏡で検出可能であることに加え、視直径が10~20ミリ秒角程度のため、5ミリ秒角の解像度の有意性のデモンストレーションに最適だったことが挙げられるという。

-

視力1万2000の実証試験では、地球から約1538光年にある赤色巨星のうさぎ座R星の観測が行われた。下の画像は、同星の赤外線イメージ (C)ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),Y.Asaki et al. (出所:NAOJ配付資料)

同試験に先立って、点源クェーサーの1つである「J2229-0832」が観測され、同天体が5ミリ秒角の解像度で実際に点源として撮像されることが確認された。実際のうさぎ座R星の5ミリ秒角による観測結果は、星の中心付近は赤いがその周囲に緑色があることが分かり、サブミリ波とHCNメーザーを分離して観測することに成功。赤色巨星段階にある同星の表面をシアン化水素メーザーの放射がリング状の構造で取り囲み、恒星のガスが宇宙空間に逃げ出している様子が明らかになったことで、5ミリ秒角の観測もスタートしているとし、数年後には驚異的な報告があるだろうとしている。

-

B2B法を利用しない5ミリ秒での観測は、解像度が低く、うさぎ座R星の表面からのサブミリ波放射(赤色)とHCNメーザー放射(緑色)が合わさり、全体的にオレンジ色となってしまって、判然としない (C)ALMA(ESO/NAOJ/NRAO),Y.Asaki et al. (出所:NAOJ配付資料)

また、この5ミリ秒角による高い解像度が要求される観測対象としては、うさぎ座R星のような寿命を迎えつつある星のほかに、惑星系の誕生の現場となる原始惑星系円盤も挙げられる。アルマ望遠鏡はすでに約175光年と最も地球に近い原始惑星系円盤である「うみへび座TW星」の構造を、地球軌道サイズまで観測することに成功しているが、従来の視力6000では地球軌道領域まで観測できる原始惑星系円盤は300光年以内のものに限られるため、わずか5天体に限られていた。しかし、今回視力1万2000での観測が可能になったことで、地球軌道サイズ(1天文単位)まで分解できるものが大きく増え、地球軌道サイズが分解できる天体数は現在の約100倍にまで増加するとした。

-

原始惑星系円盤の地球からの距離と数。従来のアルマ望遠鏡で地球軌道スケールを見分けられるのは、地球から約300光年以内にある5天体のみ。それが今回倍の600までとなり、地球軌道サイズまでの観測が可能な原始惑星系円盤は、従来の100倍までとなる (C) 国立天文台 (出所:NAOJ配付資料)

原始惑星系円盤の構造を中心星近傍から遠方まで詳細に(地球軌道サイズで)描き出すには、これまでの5天体のおよそ100倍の原始惑星系円盤を観測できれば、惑星材料物質である塵の成長場所や惑星の初期軌道分布を円盤の広範囲にわたって明らかにできる可能性が高まるという。

なお、アルマ望遠鏡は現在、「アルマ2」と呼ばれる2020~2030年にかけてのアップデート計画が進んでおり、今回の5ミリ秒角の達成はアルマ2で掲げられている3つの科学目標のうちの1つ目「地球型惑星形成領域における惑星系形成過程の理解」を実現するための大きな武器となるとしている。またアルマ2では、最も優先度の高い開発項目として、「受信機で一度に観測できる周波数帯域を2倍以上に拡張させる」、「周波数帯域拡張に合わせ、関連するエレクトロニクスおよび相関器の性能を向上させる」が挙げられているという。ただし、5ミリ秒角以上の解像度を実現するためのバンド10よりも高い周波数、16.2kmよりも長い最長基線長の実現などは、現時点では具体的な計画には至っていないとし、当面はこの5ミリ秒角、視力1万2000が最高性能となる形だとした。最高性能を実現できるようになったアルマ望遠鏡のさらなる活躍を期待したい。