日本オラクルは10月31日、虎ノ門ヒルズフォーラムで、プライベートイベント「Oracle Technology Day/Oracle Applications Day」を開催した。

基調講演の第一部に、取締役 執行役 社長の三澤智光氏が登壇し、「クラウドテクノロジーとAIで変える日本の未来 ‐日本のためのクラウド、お客様のためのAI -」というテーマの下、講演を行った。以下、同氏の講演の模様をお届けしよう。

エリソンCTO「AIは社会課題を解決する手段」

三澤氏は初めに、今年9月に米国ラスベガスで行われた年次イベント「Oracle CloudWorld 2023」で、会長兼CTO(最高技術責任者)であるラリー・エリソン氏が語った内容について触れた。。

昨今、さまざまなベンダーがAIを自社のソリューションに取り入れているが、エリソン氏は「AIは社会課題を解決する手段」と述べたという。さらに、三澤氏は「AIの活用においては、何を成し遂げるか、いかにAIをコントロールするかが重要」と補足した。

エリソン氏は講演で、AIの用途として、医療、農業、ファーストレスポンダーなどの支援を挙げ、これらの分野における課題解決をAIが支援し、それがまたAIを進化させると述べたという。

三澤氏は、「目標を実現するために、課題に沿ったAIが必要。そうしたAIのために、われわれはクラウドの精度を上げている」と語った。

企業に求められるレガシーモダナイゼーション

続いて、三澤氏はこれからの日本企業において、「レガシーモダナイゼーション」と「5年~10年先の技術進化を見据えること」が必要だとして、これらに対する同社の取り組みについて説明した。

新しいビジネスモデルや環境に追従するため、また、セキュリティのリスクに対応するため、レガシーモダナイゼーションは必須だという。技術の進化については、「スマートフォンが出てきた当初、ここまで進化するとは思わなかった。エンタープライズでもスマートフォンのような変化が起こることが予想され、そのドライバーとなるのがAI」と、三澤氏は述べた。

こうした状況に対応するため、「クラウドに精通したエンジニアを育てることが必要。データを整備して、整備したデータをAIで活用しやすくすることが大事。クラウドを使えばアップグレードコストをなくせる。これにより、企業は人材育成やデータ整備に集中できる」と三澤氏は訴えた。

三澤氏は日本の顧客ためのクラウドとして、「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)Dedicated Region」「Oracle Alloy」を紹介した。前者は、OCIのパブリッククラウドで提供されるすべてのサービスを顧客のデータセンターで提供するものであり、後者はパートナーがOCIのパブリッククラウドで提供されるサービスを提供するプラットフォームだ。両者を利用している企業に野村総合研究所がある。

三澤氏は3つ目の日本のためのクラウドとして、ガバメントクラウドへの貢献を挙げた。ガバメントクラウドの提供においては、地場のITベンダーと組んで進めるという。

IaaS、PaaS、SaaS、データベースと全方位でAIを取り入れる

「Oracle CloudWorld 2023」では、エンタープライズ向けジェネレーティブAIサービス「OCI Generative AI」が発表され、その詳細が紹介された。

三澤氏は、「オラクルに期待されていることは、エンタープライズでの利用に耐えうるAIの提供」と語った。エンタープライズがAIを活用する上で求められる要素は「パフォーマンスが高いAIインフラ」「データアクセシビリティ」「堅牢なセキュリティ」「AIが組み込まれたビジネスプロセス」の4点だとして、これらを満たすことに同社は取り組んでいるという。

あわせて、同社はIaaS、PaaS、SaaS、データベースなど、さまざまな自社ソリューションにAIを組み込み始めている。

OCI SuperclusterとNVIDIA

AIの利用にあたっては大規模なデータ処理が必要になることから、GPUのニーズが高まっており、GPUを提供するNVIDIAは引っ張りだこの状況だ。NVIDIAは今年3月、AIサービスにOCI Superclusterを採用することを発表した。OCI Superclusterには、OCI コンピュート・ベアメタル、NVIDIAネットワークに基づく超低レイテンシーのRoCEクラスタ、選択可能なHPCストレージが含まれている。

三澤氏は、OCI Superclusterの特徴として、広帯域かつ低遅延であるRDMA(Remote Direct Memory Access)ネットワークを挙げた。さらに、OCI Superclusterはコストも安価であるとして、同氏は他社のクラウドと比較して、AIモデル構築の学習時間を50%削減、学習コストを80%削減すると説明した。

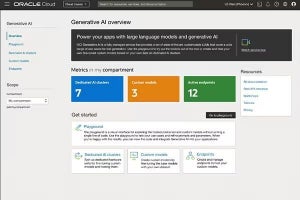

OCI Generative AI

次に、三澤氏は「OCI Generative AI」を紹介した。同サービスは、エンタープライズ向けAIプラットフォームを提供しているスタートアップであるCohereと連携して提供される(現在はベータが公開)。同氏は、Cohereの特徴について「アリゴリズムがすぐれているほか、認識率が高く、高性能なモデルを持っている」と述べた。

さらに、パラメータ数が520億と少ないため、カスタマイズが容易であることもCohereの特徴だという。OpenAIのGPT-3のパラメータ数が1750億であることを考えると、Cohereのパラメータ数はかなり少ない。パラメータ数が少ないとGPUの消費も押さえることにつながる。

Oracle Database 23c

AIを活用する上で、当然、データベースも重要な要素となる。「Oracle CloudWorld 2023」では、Oracle Database 23cにAIベクトルを活用したセマンティック検索機能「AI Vector Search」を追加する計画が発表された。三澤氏は「われわれは、AIのためのデータプラットフォームを提供していく」と語った。

「Oracle Database」は文書、画像、その他非構造化データのセマンティック・コンテンツをベクトルとして格納し、これを活用して迅速な類似性クエリを実行することが可能となる。

「AI Vector Search」は、LLM(大規模言語モデル)と企業が抱える固有のデータを組み合わせ、自然言語による質問に回答する生成AI技術「RAG(Retrieval Augmented Generation)」にも対応している。

固有のデータを活用してAIを進化させる技術は、RAGのほか、ファインチューニングがある。三澤氏は、「ファインチューニングは時間とお金がかかる。RAGは外部のデータに問い合わせるため、学習時間を要さず、鮮度の良い情報を利用できる。今後、RAGが増えていくだろう」との見方を示した。

Oracle Fusion Cloud Applications

三澤氏は、「最終的に生成AIが利用されるのはSaaSになるだろう」として、SaaSではすぐに使えるAIを提供すると述べた。オラクルは、Oracle Fusion Cloud Applicationsにおいて、ERP、SCM、HCMなどさまざまなSaaSを提供している。

Oracle Fusion Cloud Applicationsの各SaaSに生成AIを組み込んでいくことを計画している。

Oracle Fusion Cloud Applicationsのアップデートは四半期ごとに提供されており、三澤氏はSaaSだからこそ最新のAIモデルを提供できるとアピールした。

企業のAI活用を推進する施策

三澤氏は、同日に発表された企業のAI活用を推進する施策の紹介も行った。AIやクラウドの需要増に呼応し、11月1日から日本国内のユーザー向けに期間限定の無償資格取得プログラムが開始される。

同プログラムでは、新たに追加される生成AIなどのAIに関する知識や関連する「Oracle Cloud Infrastructure(OCI)」のサービス概念を含む、OCI とデータ管理に関するデジタル・トレーニングや認定試験(日本語試験)を無償で提供する。

今回の期間限定プログラムでは、新たに 6つの日本語試験が加わり、11の認定資格を取得可能。このプログラムで提供されるOCI認定試験(日本語試験)の無償受験は、2023年11月1日より 2024 年1月31日まで日本国内で利用できる。

三澤氏は、オラクルの重点施策は「日本のためのクラウド提供」と「顧客のためのAI推進」であるとして、「来年はエンタープライズ生成AI元年にする」と、意気込みを見せていた。