名古屋市立大学(名市大)は10月13日、炎症性サイトカイン「インターロイキン1β」(IL-1β)による一過性の刺激が、骨格筋の抗酸化物質の発現と分泌を促進することで酸化ストレスを軽減し、酸化ストレスの増大による骨格筋量の減少(筋萎縮)を抑制する新たな分子機構であることを解明したと発表した。

同成果は、名市大大学院 理学研究科の山田麻未研究員、同・奥津光晴准教授の研究チームによるもの。詳細は、「The Journal of Physiology」に掲載された。

加齢による筋萎縮は寝たきりに代表される「廃用性症候群」を発症することが知られている。また、がんや心不全、糖尿病などの慢性疾患による筋萎縮は、体力の低下が治療の妨げになることが報告されている。健康寿命の延伸やQOLの維持および向上のため、筋萎縮を発症する分子メカニズムを解明し、効果的な予防方法を確立することは重要な課題となっている。

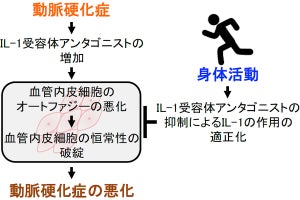

加齢や慢性疾患による筋萎縮は、酸化ストレスの増大による筋タンパクの分解の促進と合成の抑制が原因であることが報告されている。代表的な酸化ストレス因子である活性酸素種は、「スーパーオキサイドディスミュターゼ」(SOD)や「カタラーゼ」などの抗酸化物質により分解される。つまり、骨格筋におけるこれらの抗酸化物質の増加は、筋萎縮の抑制に貢献する可能性が期待できるという。しかし、骨格筋の抗酸化物質を産生する分子機構の解明と筋萎縮の抑制に対する生理学的な役割は、これまで十分には解明されていなかったとする。そこで研究チームは今回、筋萎縮を抑制する新たな分子機構を解明することにしたという。

がんの化学療法剤「ドキソルビシン」は筋萎縮を誘導することがわかっている。同薬剤による筋萎縮は酸化ストレスの増大が要因であることから、抗酸化機能の向上は同薬剤による筋萎縮を抑制することが期待できるとする。また酸化ストレスの増大による筋萎縮は、加齢や慢性疾患で見られる筋萎縮の要因であることは上述したとおりで、今回の研究は、特定の薬剤による筋萎縮の抑制方法の確立に留まらず、ヒトで見られる筋萎縮の予防や軽減に広く応用できる可能性も期待できるとした。

そして、ドキソルビシンによる酸化ストレスの増大と筋タンパク分解の促進は、分泌型の抗酸化酵素「Extracellular Superoxide Dismutase」(EcSOD)の発現と、その分泌の低下が関与していることを発見したという。

また同薬剤は、培養筋菅細胞とマウス骨格筋のIL-1βの発現を低下させたことから、EcSODの低下にはIL-1βの減少が関与することが考察されたことから、IL-1βが培養筋菅細胞に添加が、そしてマウス骨格筋には投与がなされたところ、EcSODの発現は培養細胞も骨格筋もどちらも増加することが確認されたという。

さらに、IL-1βにより骨格筋から分泌されたEcSODは、筋線維の膜表面に結合することで、筋線維を細胞内と細胞外の両面から防御する可能性が示されたという。培養筋菅細胞やマウス骨格筋にIL-1βを一過性に添加および投与すると、EcSODの発現が促進され、ドキソルビシンによる筋萎縮が抑制されたとする。

なお従来の研究では、IL-1βに代表される炎症性サイトカインは、筋萎縮を誘導する因子として報告されていたが今回の研究により、慢性的なIL-1β刺激は筋萎縮を誘導するが、一過性の刺激は筋萎縮を抑制することが確認されたことから、研究チームでは今回の研究成果について、IL-1βもしくはその細胞内情報伝達経路の調節が、加齢や慢性疾患などの酸化ストレスの増大による筋萎縮の抑制に対する潜在的な治療や予防のアプローチである可能性が示されたものだとしている。