デル・テクノロジーズ(以下、デル)は10月13日、年次イベントである「Dell Technologies Forum 2023 - Japan」を東京都内のホテルで開催した。本稿では基調講演に登壇した、グローバルCTO(Chief Technology Officer)を務めるJohn Roese(ジョン・ローズ)氏のスピーチをレポートする。

同イベントより、日本法人の代表取締役社長である大塚俊彦氏が登場した基調講演の模様はこちら。大塚氏は日本企業のイノベーションについて、調査結果なども交えながら展望を語った。

デル大塚社長「日本企業はイノベーションのポテンシャルがある」 - Dell Technologies Forum 2023

デルが夢見るテクノロジー活用の未来

同氏は冒頭、「今日は話したいことが2つある。1つ目は当社がこれから作っていく未来のビジョンについて。2つ目はその未来を実現するための方法についてだ」と来場者に訴えた。

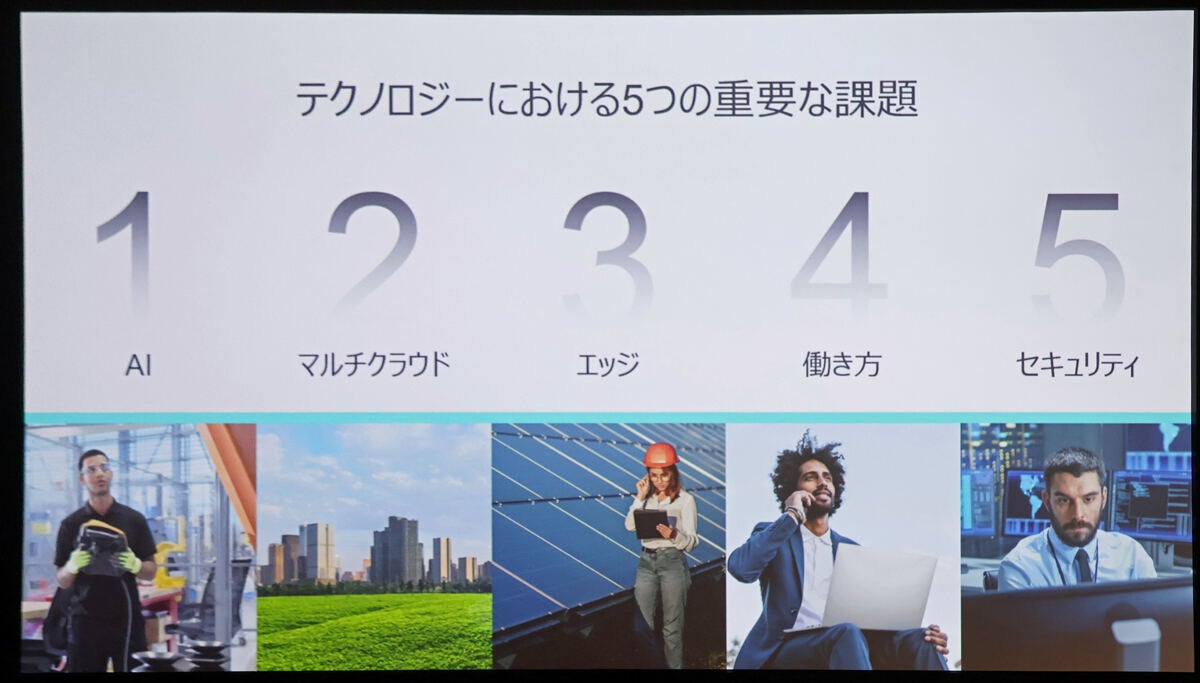

現在デルが注力している社会課題は、「AI」「マルチクラウド」「エッジ」「働き方」「セキュリティ」の5領域。世の中で生み出されるデータの総量が増加している現在において、データセンターだけでなくエッジでの処理を加速するという。また、さまざまなクラウドが協調してデータを処理する仕組みも求められる。

ここで重要となるのは、人を取り残さないという同社の方針だ。人の仕事がAIに取って代わられるのではなく、AIを誰もが業務に使いこなす必要があり、そのための働き方を支援するツールを提供するという。もちろん、この一連の業務変革には堅牢なセキュリティが欠かせない。

「これらの5つの領域で解決すべき課題は依然として多いが、ピンチではなくチャンスだと思っている。働く人が最新のITインフラを活用して、AIと共に生産性を発揮しながらより良い仕事ができる、そんな世界を夢見ている。これがデルのビジョンだ」(John氏)

夢を叶えるためのデルのソリューション群

では、そのような文字通り"夢のような"世界を実現するために、デルはどのようなソリューションを展開しているのだろうか。5つの領域ごとにそれぞれ見ていこう。

AI

まずはAIだ。生成AIの登場により、新しいコンテンツすらも機械が作れるようになっている。AIによって既存の業務の3分の1以上を代替できるという試算もあるそうだ。特にChatGPTが優れていたのは、専門知識を持つプログラマやエンジニアのみならず、自然言語(私たちが普段使っている日本語や英語などの言語)を用いた対話(チャット)形式で誰にでも使える点だ。

しかし、生成AIには現状まだ多くの課題が残されている。もっともらしい嘘をつくHallucination(幻覚)が顕著だが、ガバナンスの観点から導入に慎重な企業もあるだろう。

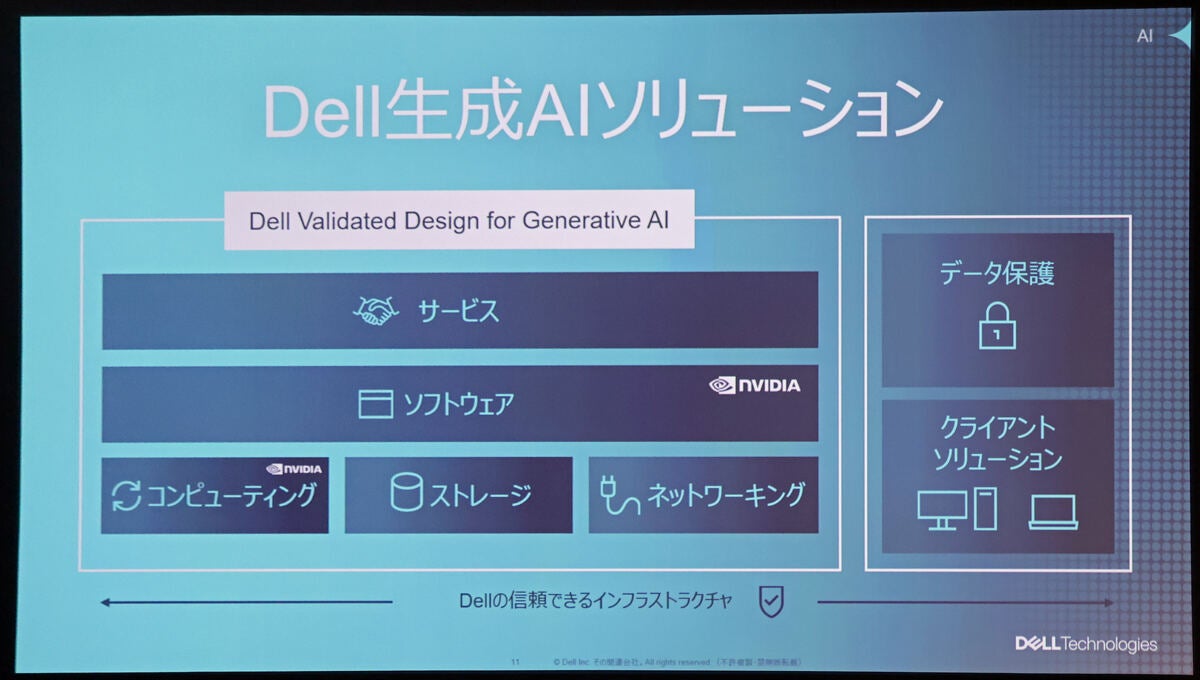

デルとしては、独自のAI(Artificial Intelligence:人工知能)コンポーネントやLLM(Large Language Models:大規模言語モデル)を開発するわけではないという。そうではなく、AI開発に必要なストレージやサーバを提供し、1つの大きなシステムとして稼働させる役割を担う。

個別の製品を作ることはもちろんだが、それ以上に、ユーザーが独自のAIやアプリケーションを自由に開発できるような一元化したエコシステムを作ることに注力する。特に、各企業が自社の情報を用いて独自の価値を発揮するAIを開発できるよう支援する。

その一例として同社が提供するのが、NVIDIAと共同で生成AIの開発を支援する「Project Helix」だ。このサービスを使うことで、機密情報も扱える社内向けの生成AIなどが作れる。大規模な生成AIの開発にも対応するそうだ。

マルチクラウド

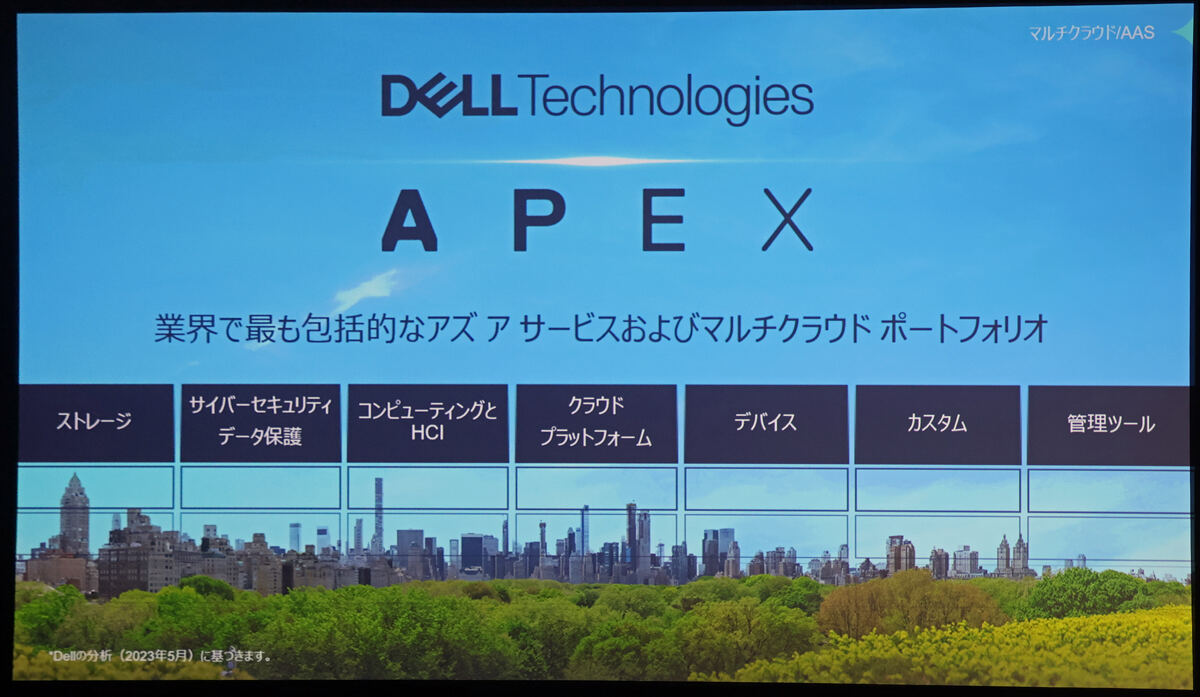

マルチクラウドにおいては、クラウド間の互換性や協調性が課題となっている。特定のクラウドベンダーにロックインされる問題もある。こうした状況の解決に向けて、同社が打ち出しているのが、ストレージやクラウドプラットフォーム、コンピューティング、PCデバイスなどをas a Serviceモデルで提供する「APEX」だ。

APEXでは、同社が「マルチクラウド・バイ・デザイン」と呼ぶように、複数のクラウドが連携して動く環境を支援する。同社の技術やIP(知的財産)をクラウド上でソフトウェアライクに使える"グラウンド・ツー・クラウド"と、オンプレミスやエッジ環境でもクラウドライクな体験を享受できる"クラウド・ツー・グラウンド"によって柔軟性を提供する。

Dell APEX navigatorはデータセンターやエッジ、プライベートクラウドおよびパブリッククラウドも含めて、さまざまな環境の一元管理を実現する。同社はこれにより、複数のクラウドにまたがるシステムをあたかも単一のシステムかのように俯瞰して操作できるようになるとしている。

なお、同社はあくまでas a ServiceモデルのAPEXは選択肢の一つだとしており、引き続き買い切りでの購入も可能だ。さまざまな購入の選択肢を提供することで、幅広い顧客の要望に対応していく方針。

エッジ

エッジに関するテクノロジーはこれから盛り上がりを見せる領域かもしれない。まだデータセンターの中から、あるいは自社の中からワークロードを外に出したくないという組織も多いだろう。

しかし、IoTデバイスおよびセンサーの価格低下やカメラ映像の高精細化などの後押しを受けて、多量のデータを現場の近くで処理したいという要望は高まっている。ここで重要な役割を持つのがエッジだ。

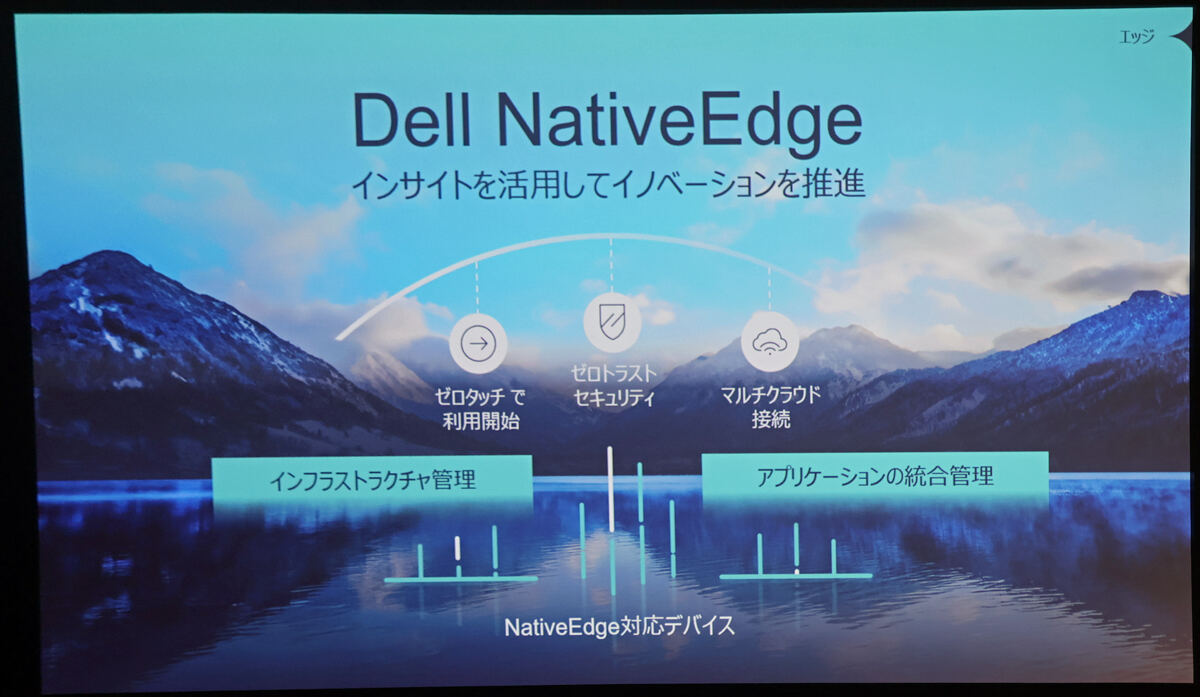

しかし、すでにエッジに着手している組織で、特に2つ以上のワークロードを使っている場合には、運用が煩雑化するという課題が生じ始めているという。これに対しデルが開発した製品が「Dell NativeEdge」である。マルチクラウド向けに開発したエッジ基盤であり、アプリケーションのオーケストレーションに強みを持つ。

ITの専門家がいない現場でも利用できるよう、デバイスはゼロタッチで電源を入れるだけで使い始められる。またゼロトラストを採用し、セキュリティの課題にも対応している。マルチクラウド上で共通基盤として使い始めることができる。

未来の働き方

デルは働く人を支援するため、ビジネス向けクライアントPCのポートフォリオを拡充している。その一方で、サステナビリティへの挑戦も続けているという。同社製品には海洋プラスチックを再生して使用しているほか、梱包材にも再利用品を用いている。

現状では75%ほどリサイクルのアルミニウムを使用した製品もあるそうで、将来的にはこれを100%に近づけ、環境に影響を与えないクローズドなループを実現する目標も立てているとのことだ。

また、同社のPC端末は、すべてのコンポーネントにデジタルフィンガープリントを使用している。そのため、製造過程から現在に至るまでの間にコンポーネントが変更されたか否かを追跡して確認可能だ。

「今後のAIの発展を考えると、AIをコパイロット(副操縦士)として使う場面が増えるだろう。メール文やコーディングの補助をしてくれるはず。現状はコパイロットとして使えるようなAIはクラウド上に存在するが、コストと時間がかかりすぎる点が課題だ。今後はAIがPCの中に入ってくるだろう。その方が効率的だしプライバシーも守れる」(John氏)

未来の働き方を支えるPCは単にアプリケーションが入った端末ではなくなるだろうというのが、同氏の見立てだ。人間とAIが共同でアプリケーションを使うための基盤になっていくはずだ。

セキュリティ

セキュリティ領域では昨今、ゼロトラストを基本とするセキュリティが増加しつつある。他のネットワークやアーキテクチャを信用せず、毎回確認し、ふるまいをリアルタイムで把握する仕組みは、構想自体は以前からあるものの、インフラ全体で実現するのは難しい。

昨年に米国政府が発表したゼロトラストアーキテクチャにおいて、その約70%がデル製品だったことを受けて、同社はゼロトラストを一般化し普及するための「Project Fort Zero」を開始した。

このプロジェクトは、150を超えるフルスタックのアーキテクチャのコントロールを使って、実際に使用できる製品を作ろうという試みだという。30社以上が協力して、ゼロトラストの実現に向けて動き出している。

「真にゼロトラストを実現する製品ができれば、悪者に振り回される従来のセキュリティは終わり、皆さん自身がセキュリティ環境をコントロールできるようになるだろう。もちろんこれは容易なことではなく長い旅になるとは思うが、Project Fort Zeroによって誰もがゼロトラストの恩恵を受けられる日がくるはず」と、John氏は述べていた。