東京大学(東大)は10月12日、鉱物研究家の猪狩一晟氏らと共同で、群馬県桐生市の山中から2種類の新鉱物を発見し、それぞれ「桐生石(学名:Kiryuite)」および「群馬石(学名:Gunmaite)」と命名したことを発表した。

同成果は、東大 物性研究所の浜根大輔技術専門職員、名古屋大学大学院 工学研究科の矢島健准教授(研究当時:物性研究所 助教)に加え、鉱物研究家の猪狩一晟氏、大木良弥氏、堀浩文氏、小原祥裕氏らも参加した研究チームによるもの。桐生石および群馬石は、国際鉱物学連合の新鉱物・鉱物・命名分類委員会から新種の鉱物として正式に承認されたという。研究の詳細は、日本鉱物科学会が刊行する欧文学術誌「Journal of Mineralogical and Petrological Science」に掲載された。

群馬県北東部から栃木県南西部にかけて広がる足尾山地は、マンガン(Mn)資源が広範に分布する地域として古くから知られ、Mn鉱山が方々に存在した。しかし桐生市の山中には、Mnではなくタングステン(W)を目的に開発された、足尾山地としては極めて異質の鉱山がかつて存在したことが、地質図から読み取れるという。

そこで研究チームは、その場に特異な地質作用が記録されている可能性を考慮し、当該地域の詳細な調査を実施。そして今般、2つの石英脈から個別に新鉱物を発見したとしている。

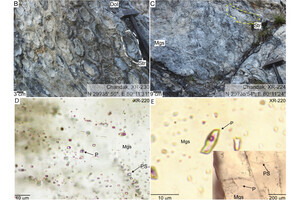

1つ目の石英脈から発見された新鉱物は、白色から乳白色の箔状または板状集合体として産出し、桐生市にちなんで桐生石と命名された。同鉱物は、NaMnAl(PO4)F3を理想化学組成として、単斜晶系の対称性を持つという。なお既存鉱物との対比としては、ヴィータニエミ石(NaCaAl(PO4F3)のカルシウム(Ca)をMnに置き換えた鉱物にあたるとする。

もう一方の石英脈から発見された新鉱物は、白色から黄色の六角板状結晶または球状集合として産出し、群馬石と命名された。理想化学組成は(Na2Sr)Sr2Al10(PO4)4F14(OH)12で、結晶構造は三方晶系の対称性を持つという。また群馬石は既存鉱物の元素置換体ではなく、相当する合成物も知られていないため、予見もできない鉱物(物質)だったとのこと。しかし、電子顕微鏡による分析や単結晶X線回折を駆使することで、その正体を突き止めることに成功したとしている。

研究チームによると、2つの新鉱物を生み出した石英脈は、近隣に貫入した花崗岩体による気成作用で生じた高温流体であり、発見された地に至るまでに取り込んだ成分が異なったことで、脈ごとに異なる新鉱物が生じたと考えられるとする。

また今回の発見については、インターネット上で誰でも閲覧が可能な地質図「地質図Navi」を参照し、そこに記された情報を読み取る中で、研究チームの1人が違和感を覚えたことが契機になったといい、その後それぞれの得意分野で力を合わせたことで、新鉱物の発見につながったとしている。