米Amazon Web Services(AWS)は9月28日(米国時間)、生成AIサービス「Amazon Bedrock」の一般提供を開始した。同サービスは、ベンダーが提供する複数の基盤モデル(Foundation Model)からいずれかを選択し、生成AIアプリケーションを開発することを可能にするもの。

同サービスでは、基盤モデルとして、AI21 Labs、Anthropic、Cohere、Meta、Stability AI、Amazonから選択が可能だ。

10月3日、同サービスがAWS アジアパシフィック (東京) リージョンで利用可能になったことに伴い、AWSジャパンは同サービスに関する説明会を開催した。

米Amazon Web Services Vice President of Generative AI ヴァシ・フィロミン氏は、Amazon Bedrockを提供する背景について、「生成AIを導入している企業は少ない。もっと使ってもらうには、簡単なアクセスが必要になる。また、基盤モデルに対するセキュリティやコスト効率が高く、目的に合ったソリューションが重要。Amazon Bedrockは企業が生成AIアプリケーションを迅速に構築することを可能にする」と説明した。

フィロミン氏はAmazon Bedrockの強みとして、安全性を挙げた。同サービスでは、基盤モデルの学習に顧客のデータが利用されることはなく、すべてのデータが暗号化され、顧客の仮想プライベートクラウドを離れることはない。加えて、GDPRやHIPPAといったコンプライアンス関連の法規制にも対応している。

同サービスの新機能として、「Agents for Amazon Bedrock」が紹介された。これは、開発者が数回クリックするだけでフルマネージドのエージェントを作成できる機能。設定が完了すると、エージェントはプロンプトを自動的に作成して会社固有の情報を安全に追加し、ユーザーに自然言語で応答し、社内外のタスクを自動化する。

今後、フィロミン氏は社内のコードベースに基づいて推奨コードを生成する「Amazon CodeWhisperer customization capability」のリリースも予定していることを明かした。

Amazon Bedrockを活用して生成AIに自社データの取り込む:竹中工務店

続いて、今年6月より「Amazon Bedrock」を先行ユーザーとして試行開始した、竹中工務店 執行役員 デジタル室長 博士(工学) 岩下敬三氏が説明を行った。同社は、デジタル変革として、業務と事業のデジタル化により、建築事業の事業効率向上と建築・まちづくりの新しいサービスの創出に向けて取り組んでいる。

同社はすべての業務のデジタル化を進めるとともに、業務で発生するデジタルデータの集約と蓄積、蓄積データによる可視化・分析・予測、クラウドを前提としてデジタルインフラの整備に取り組んでいる。

そうした中、生成AIは、デジタルによるベテランの知識・経験の継承とデジタルによる人材育成において活用しようとしている。岩下氏は、「生成AIを、全従業員の相談に応じることができるデジタル棟梁として育て、人材育成に貢献する」と語った。

具体的には、ベテランの知識・経験を部門・プロジェクトを越えてデジタルで蓄積し、生成AIを活用して、その知識や経験を全社員で継承することを目指す。

同社は、「Amazon Bedrock」を用いて、文章の要約・分類、チャットによる対話、コード生成、画像生成を試行している。あわせて、デジタル棟梁の実現に向けて、AWSのサービスを組み合わせてRAG を実装することで、生成AIに自社固有の情報を取り込むことにチャレンジしている。

Bedrock(基盤モデル:Anthropic Claude)のみの問い合わせ結果とRAGプロトタイプへの問い合わせ結果を比較したところ、前者は具体的な説明が不足していたのに対し、後者は数値などで具体的な説明が行われ、回答作成時に利用した参考ドキュメントを明示できたという。

岩下氏は「Amazon Bedrock」の長所として、複数の基盤モデルから必要なものを選べ、サーバレスであるため迅速に環境を立ち上げられることを挙げた。試行してみての感想としては、次のように語っていた。

「基盤モデルを使うと何ができるかがわかりやすい。試行することで、基盤モデルのクセがわかった。業務で使うには、複数の基盤モデル、多様なメディアに対応することが重要」

「Amazon Bedrock」で生成AIを活用したプロトタイプアプリを開発:KDDI

続いて、KDDIの執行役員 経営戦略本部長 門脇誠氏が、同社の生成AI利用、今年9月1日に発表した、生成AIの社会実装の加速に向けたAWSジャパンとの連携について説明した。

同社は、社内DX(デジタルトランスフォーメーション)、B to Cビジネス、B to Bビジネスを柱として、生成AIの活用を進めている。大規模言語モデル(LLM)に関しては、基盤モデルはパートナーのモデルを利用し、分野型モデルは競争領域として自社開発やスタートアップとの連携を進める構えだ。

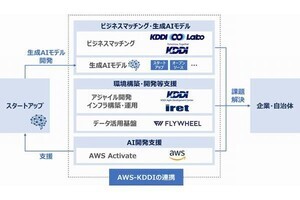

そして両社は、人手不足や業務効率化などの課題を抱える企業や自治体に対して、スタートアップが開発した生成AIやオープンソースの生成AIを活用するための支援、それぞれの課題に合わせたAIソリューションを提供する。

門脇氏は、「Amazon Bedrock」の試行の紹介も行った。同社では、生成AIを活用したプロトタイプアプリを「Amazon Bedrock」で開発し、顧客への価値提供に向けて、ナレッジを獲得している。AWSとの連携において、「Amazon Bedrock」は既存のAWSのクラウドサービスと連携して、生成AIの活用を推進するものになるという。