フリーアドレスやハイブリッドワークなど、新たな働き方を導入する企業が増えつつある。しかし、生産性を高めるにはどういった働き方が最適なのか、正解を導き出すのは難しい。特にコロナ禍を機に定着したハイブリッドワークには「ジレンマがある」と東京大学大学院経済学研究科 准教授の稲水伸行氏は言う。

9月5日~8日に開催された「TECH+ EXPO 2023 Sep. for HYBRID WORK 場所と時間とつながりの最適解」に同氏が登壇。ハイブリッドワークが抱えるジレンマや、クリエイティビティを高める最適な働き方、会社組織としての考え方などについて解説した。

「TECH+ EXPO 2023 Sep. for HYBRID WORK 場所と時間とつながりの最適解」その他の講演レポートはこちら

オフィス学から考えるクリエイティビティを高める働き方

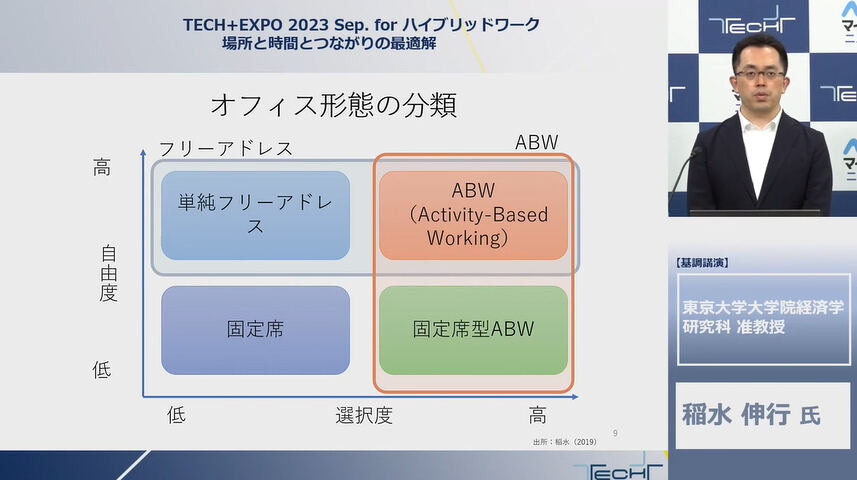

講演冒頭で稲水氏は、この10~20年間で組織の在り方、働き方が大きく変化してきたと述べた。従来はオフィスのほとんどが固定席型だったが、2000年代に入ってフリーアドレス化が始まった。また2010年代からは選択度が高まる動きも起き、時間や場所をある程度自由に選べる固定席型ABW(Activity-Based Working)や、さらに自由度も選択度も高めたABW型オフィスもつくられるようになった。

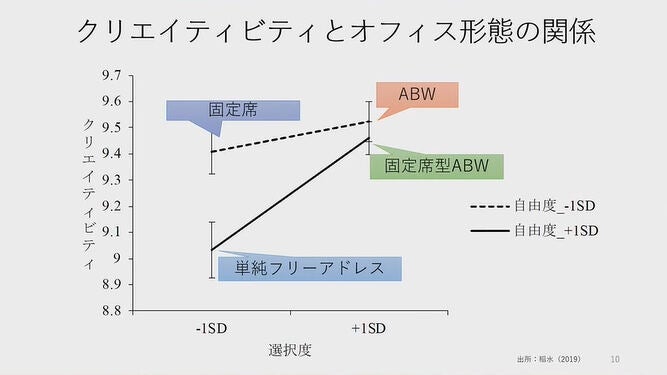

稲水氏はこれら4つのオフィス形態が働く上でのアクティビティとどのように関係するのかを調査したという。数千人のデータから解析した結果、必要に応じて適切な場所を選びながら仕事ができるABW型オフィスが、最もクリエイティビティを高めると分かった。さらにコロナ禍以降の調査では、在宅勤務をすることが自律的に働ける感覚につながり、クリエイティビティを高めることが分かったそうだ。

ハイブリッドワークのジレンマとは

その一方で、ハイブリッドワークはジレンマに直面することがある。例えばApple社は、対面コミュニケーションによってクリエイティビティが高まるという考えを強く持った企業であり、コロナ禍が落ち着いたときにCEOのティム・クック氏は週3日の出社を要請した。実際に対面して話をするときの活気やエネルギー、クリエイティビティを取り戻そうとしたものだが、これには多くの従業員が反対した。柔軟に場所を選んで働く権利が侵害されると主張したのだ。

こうしたジレンマは今、「多くの日本企業でも出てきている」と稲水氏は語る。オフィスの滞在時間が減れば、対面での豊かなネットワークをつくる機会が失われる。この豊かなネットワークもクリエイティビティにつながるものだ。つまり、テレワークは自律性によってクリエイティビティを高める反面、対面コミュニケーションが減るためにクリエイティビティが低くなるという、相反する特徴を持っていることになる。

稲水氏は、それを解決するのが「広義のABWではないか」と主張する。テレワークの勤務時間や出社日数を決めてしまうのではなく、勤務場所も出社するかどうかも自律的に選ぶことにすれば、自律性とオフィスでの対面コミュニケーションが両立できるからだ。

調査から分かった、クリエイティビティを高める働き方

稲水氏は、ABWを実践していたある企業で、社員の行動データを取得する調査を行った。デスクや会議室に置いたビーコンをスマホアプリと連携することで得られた行動データからは、オフィスの滞在時間を正確に計ることができ、テレワークの時間も分かる。そしてオフィス内のどこを使っているか、つまりABW的行動がどの程度できているかも測定可能だ。さらに、オフィス内で誰が近くにいたかが分かるので、対面でどのくらい会っていたかという遭遇量を把握し、そこから人的ネットワークも推測できる。

この調査の結果、オフィスの滞在時間が増えると自由や自律性の感覚が低下し、クリエイティビティも低下することが分かった。一方で、長時間オフィスに滞在すると社内の対面ネットワーキングが充実し、その結果クリエイティビティが高まる傾向も見られた。つまり単純に滞在時間によってクリエイティビティが変化するとは言えず、プラス面もマイナス面もあることが判明したのだ。

ただし、対象をマネージャー職に限定してみると結果は少し異なる。オフィスの中で働く場所を自由に選んだり、出社とテレワークを組み合わせたりしているマネージャーは、自由や自律性が保たれる上、一つの部門に限定されない広いネットワーキングができる。つまり、ABWをしっかりと実践できていればジレンマはなく、クリエイティビティが高まることになる。さらに、個人レベルで行動を追跡すると、オフィス滞在時間にばらつきがあり、オフィス内で短時間にさまざまな場所を移動して使っている人がもっともクリエイティビティが高かったという。

これらのことから、在宅やシェアオフィスなど多様な場所を主体的に選ぶ、広義のABWの重要性が理解できる。「今後はこういった考え方を念頭に置いてオフィスを設計することが必要になるだろう」と同氏は述べた。