千葉大学は8月24日、健常児であっても何らかの眼の疾患があるかのように瞳孔が白く見えてしまう現象「Pseudoleukocoria」(偽性白色瞳孔)を動画撮影することに成功し、詳しい分析の結果、その発生の仕組みを解明したことを発表した。

同成果は、千葉大大学院 医学研究院の足立明彦特任助教、東京大学大学院 総合文化研究科の川島友莉博士(現・広島大学 原爆放射線医科学研究所 特任助教)らの共同研究チームによるもの。詳細は、小児科および小児医療の提供に関する全般を扱う学術誌「Pediatrics International」に掲載された。

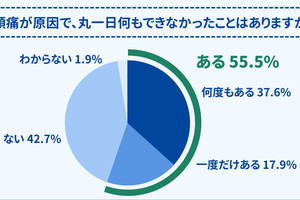

フラッシュを用いた画像や動画の撮影時に、瞳孔が黒や赤ではなく、眼底からの反射によって白っぽく(黄色や肌色に)見える症状は「白色瞳孔」と呼ばれ、最近ではスマートフォンの普及により、デジタル画像で指摘されることが増えている。

白色瞳孔では、先天白内障、網膜芽細胞腫、網膜剥離、第一次硝子体過形成遺残、コーツ病といった大きな病気の兆候が隠されている可能性が高く、気付いた際は適切な治療につなげるため、すぐに精査を行う必要がある。特に、網膜芽細胞腫は増殖が速い腫瘍であるため、白色瞳孔を発見した際には1週間以内での専門機関の受診が勧められている。

その一方で、健常であるにも関わらず白色瞳孔を呈することもあり、そのような偽陽性所見は“Pseudoleukocoria”と呼ばれる(まだ正式な和訳がないため、今回の発表では“偽性白色瞳孔”と仮に命名された)。これまで、偽性白色瞳孔を含め白色瞳孔の多くは家庭での画像撮影で指摘されてきたが、医学書や論文やWeb上で公開されているすべての症例画像は静止画であり捉えどころに乏しいものだったという。

そうした中で今回の研究では、偽性白色瞳孔の様子が約0.5秒間15コマにわたって撮影された動画を用いて、詳細を確かめたとする(動画はこちらからダウンロード可能)。

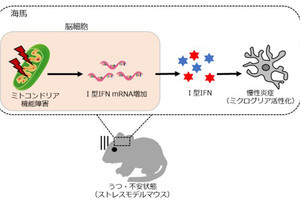

そして同動画などの分析の結果、偽性白色瞳孔が発生するメカニズムが明らかになったとのことだ。通常、健常児ではフラッシュを用いた撮影が行われると、反射がなくて普通に黒目になるか、網膜からの反射による赤色瞳孔(赤目)となる。しかし、外側(耳側)約15度から光が入ると、視神経乳頭(視神経円板)からの反射によって偽性白色瞳孔を示すことがわかったとする。

-

偽性白色瞳孔が起きる機序。一般的に健常児の場合は、フラッシュを用いた撮影の際に、黒目か、赤目(網膜からの反射)となる。それに対し、外側15度から光が入ると、視神経乳頭(視神経円板)からの反射で偽性白色瞳孔が示される。(出所:千葉大プレスリリースPDF)

なお、網膜芽細胞腫における白色瞳孔では、増大した腫瘍からの反射を見ていることになる。その場合、観察される角度は腫瘍の局在やサイズにより異なるが、その増大に伴い白色瞳孔を呈する頻度(白色瞳孔となる角度の割合)が増えるという。

研究チームは、白色瞳孔を呈する代表的な疾患である網膜芽細胞腫は致命的かつ視力を脅かす病気であるため、患児や両親が精査を怖がり、逆に受診が遅れるケースも想定されるとする。そのため今回の研究成果により、偽性白色瞳孔の存在や概念が理解され、白色瞳孔が偽陽性である可能性があることも併せて広く理解されることで、逆説的に患児の迅速な受診につながることが期待されるとしている。