東京理科大学(理科大)は8月24日、カーボン分散液(スラリー)にせん断応力を加えながら、電気化学インピーダンスを測定することにより、従来よりも同分散液の特性を詳しく評価できる手法を開発したことを発表した。

同成果は、理科大 創域理工学部 先端化学科の四反田功准教授、アントンパール・ジャパンの山縣義文氏(理科大 客員教授兼任)、信越化学工業の新延信吾氏らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国化学会が刊行する電子材料に関する全般を扱う学術誌「ACS Applied Electronic Materials」に掲載された。

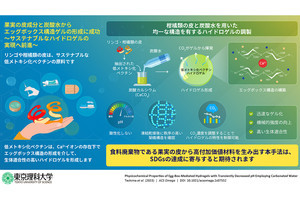

リチウムイオン電池(LIB)は、正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで充放電を行う仕組みであり、その性能向上を目指し、材料の種類や組成比、電池の構造、または電解質を有機電解液から固体電解質(全固体電池)に変更するなどさまざまな観点から研究が続けられている。

そうしたこれまでの研究から、LIBの正極に使用されるスラリーの性質が、正極ひいては電池全体の特性の鍵を握ることがわかってきた。そのため、より良好なスラリーの作製を目的として、作製したスラリーの内部状態や特性を正確に評価する方法が模索されている。しかしスラリーを評価する際、高濃度のカーボン粒子が分光学的手法による内部の直接観察を妨げること、スラリーを希釈して濃度を低下させると内部構造が変化して正確な情報が得られないこと、などの課題が残されていたという。

そこで研究チームは今回、スラリーの分散性や内部状態をより詳しく正確に調べるため、レオメーターでスラリーにせん断応力を加えながら、電気化学インピーダンス分光法による測定が実施できる手法を開発することにしたとする。

まず、カーボン分散液の調製が行われ「アセチレンブラック」(AB)、「メチルセルロース」(MC)、「N-メチル-2-ピロリドン」(NMP)を混合した後、2000RPMの回転速度で5分間にわたって混練(こんれん)が行われた。さらにNMPを加えて混錬を継続させ、さまざまな割合のMC(ABの重量の3、4、5、6、8、10%)が添加され、各スラリーの調製が行われた。

次に、調製された各スラリーについて、せん断速度と粘度の相関性が調べられた。その結果、すべてのスラリーにおいて、せん断速度が増加すると共に粘度が減少することが判明。これは、せん断応力によってAB粒子がスラリー内に均一に分散したことに起因することが考えられるという。また、MC濃度が高いスラリーは、MC濃度が低いスラリーよりも粘度が小さくなることも確かめられた。これは、MCによりAB凝集体の形成が抑制されていることを示唆しているとする。

さらに、今回開発されたレオ・インピーダンス測定を行った後、等価回路モデルを使用して各種パラメータが計算により求められた。インピーダンスのナイキストプロットには3つの容量性半円が観察され、高周波領域の半円はAB粒子の接触抵抗とキャパシタンス、中間周波領域の半円はAB粒子のバルク抵抗とキャパシタンス、低周波領域の半円は電池由来の抵抗とキャパシタンスであることが推定されたという。

また、AB粒子のバルク抵抗はせん断速度に対する依存性を示していないが、AB粒子の抵抗はMC濃度が高くなるにつれて減少し、各MC濃度で測定した抵抗はせん断速度と共に増加することが明らかにされた。これは、炭素-炭素間のネットワークが部分的に破壊され、せん断速度の増加と同時に導電率が低下するためであると考えられるとする。

これらの結果から、レオメーターと電気化学インピーダンス測定の組み合わせにより、電極スラリーの分散性を従来よりも詳細に評価できることが示唆されているとした。

研究チームは、均一分散性の高い電池スラリーを調製することは電池性能の向上につながることから、分散性の評価は大変重要だという。今回の手法により、従来評価が困難だった濃厚スラリー系の分散性も評価できるようになるとした。

また、今回の手法は電池スラリー以外にも幅広く展開できることから、各種機能性材料の性能向上が期待でき、カーボンニュートラルやSDGsへの貢献も期待できる技術としている。