神戸大学は8月24日、光合成を行わないラン科植物「フユザキヤツシロラン」が、キノコ食のショウジョウバエと特殊な共生関係を築いていることを明らかにしたと発表した。

同成果は、神戸大大学院 理学研究科の末次健司教授(神戸大 高等学術研究院 卓越教授兼任)によるもの。詳細は、「Ecology」に掲載された。

大半の被子植物は、花粉や蜜などを報酬にして、ミツバチなどの動物の助けを借りて受粉を行っている。しかし、植物の中には変わり種もおり、そうした花粉や蜜を報酬として動物をおびき寄せるのではなく、幼虫の繁殖場所を提供するという種たちもいる。

その1つがキノコに寄生するラン科の「クロヤツシロラン」で、腐ったキノコや果実のような匂いを放出することで、発酵物を産卵場所として利用するショウジョウバエを引き寄せ、花粉を運ばせている。しかし、クロヤツシロランの花には幼虫の餌が存在しないため、そこでふ化した幼虫は死んでしまう。寄生植物である上に、昆虫を騙して一方的に利用するという、かなりしたたかな植物である。

その一方で、産卵場所を実際に提供する植物が存在することを考慮に入れると、クロヤツシロランの近縁種の中にも、同様の戦略を持つ植物が存在する可能性があるという。このような背景の下、末次教授は今回の研究で、クロヤツシロランの近縁種のフユザキヤツシロランに注目したとする。

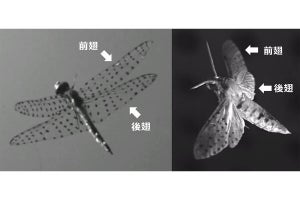

フユザキヤツシロランは学名「Gastrodia foetida」(foetidaは悪臭の意)が示す通り、腐ったキノコのような匂いを放つことが特徴で、その形態がクロヤツシロランと類似していることを考慮に入れると、キノコ食のショウジョウバエが花粉の運び屋である可能性があるという。また、フユザキヤツシロランはほかのヤツシロラン属の仲間と比べ多肉質な花びらをつけるが、その花びらは受粉後数日でドロドロになって地面に落下するという性質も持つ。そこで末次教授は、フユザキヤツシロランの腐った花びらがショウジョウバエの報酬となっている可能性を調べるため、2018年~2023年に鹿児島県屋久島の低地照葉樹林で観察を行ったとする。

-

(A)フユザキヤツシロランの花。(B)花の中で卵を産むショウジョウバエ。背中には花粉がついている。(C)花の中に産み付けられたショウジョウバエの卵(矢印)。(D)腐りかけの花。(E)地面に落ちて腐った花びらを食べるショウジョウバエの幼虫。スケールバー:10mm(A)&2mm(C-E)。撮影:末次健司氏。(出所:神戸大Webサイト)

観察の結果、キノコを繁殖場所として利用する「フタオビショウジョウバエ」が、フユザキヤツシロランの主な花粉の運び屋であることが判明。さらにこのハエは花を訪れる際、多くの場合で花びらに卵を産み付けることも観察された。

そして産み付けられた卵からふ化した幼虫は、花びらが腐って地面に落ちた後も成長を続けたという。そして産卵から約1週間でさなぎへ、さらにその後1週間で羽化する様子が確認された。これらのことから、フユザキヤツシロランは、キノコ食のショウジョウバエに対して繁殖する場所を提供していることが確認されたのである。研究チームは、約2万5000種からなる世界で最も種数の多い分類のラン科の中でも、花粉の運び屋に対し繁殖場所を提供する送粉システムを持つことが確認されたのは、今回が初めてだとしている。

-

(1)キノコのような匂いに誘われ、普段はキノコを餌とするショウジョウバエがやってくる。花から脱出する際に花粉が背中に付着。(2)産卵のため、同ハエが別の花を訪問。この時、付着していた花粉塊が柱頭に触れ、受粉が起こる。(3)受粉が終わり、腐りかけた花。花の内部ではすでにふ化した幼虫が花びらを食べ始めている。(4)地面に落ちて腐った花びらを食べて幼虫が成長する様子。さなぎになる際は周辺の地面に移動し、さなぎになってから1週間程度で成虫になる。イラスト:安斉俊氏。(出所:神戸大Webサイト)

特に注目すべきは、本来キノコを食べるフタオビショウジョウバエの幼虫がフユザキヤツシロランの花で成長できる点だ。この原因はまだ完全には解明されていないが、同種がキノコの菌糸を根に取り込んで消化し栄養を得る菌従属栄養植物であることが関連している可能性があるという。事実、先行研究から、菌従属栄養植物は自身が栄養とするキノコと似た成分を持つことが明らかになっている。このことから考えると、フユザキヤツシロランはキノコを「食べる」からこそ、キノコ食のショウジョウバエとの特殊な共生関係を確立できた可能性があるとする。

なおカンコノキやイチジク、ユッカなど、種子を食べる昆虫に繁殖場所を提供する植物では、ふ化した幼虫によって種子が食べ尽くされてしまうと、子孫を残すことができないというジレンマが存在する。一方で、受粉が完了し役割を終えた花びらが食べられても、植物に対する負の影響はほとんどない。このため、フユザキヤツシロランのように腐って落下した花びらを提供するシステムは、比較的容易に進化できることが考えられるという。

特にヤツシロランの仲間では、産卵場所に擬態することが主要な戦略である可能性が高いため、フユザキヤツシロランはもともと受粉を達成するために花粉の運び屋を欺く戦略を持つ植物から進化したことが考えられるとのこと。今後ほかのヤツシロランの仲間の送粉様式も網羅的に調べることで、生物同士がどのような時に助けあい、どのような時に騙だましあうのか、理解を深めることができるかもしれないとしている。