名古屋大学(名大)は8月3日、超越的な能力とそれを持つ者の社会的優位性を結びつける傾向が、5~6歳時に存在することを明らかにしたと発表した。

同成果は、名大大学院 情報学研究科の孟憲巍准教授、日本女子大学の石井辰典准教授、早稲田大学(早大)の杉本海里 日本学術振興会特別研究員、安田女子大学の中分遥講師、京都大学の森口佑介准教授、大阪大学の鹿子木康弘教授、早大の渡邊克巳教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、心に関する全般を扱う学術誌「Cognition」に掲載された。

歴史上、さまざまな社会に存在したとされる「病気を呪文で治せる呪医」や「神霊と交信できるシャーマン」などの超越的な能力を持つとされる者は、宗教的権威や集団のリーダーになるなど高い社会的地位を持つ傾向が指摘されてきた。こうした超越的な者たちが「偉い」とされる現象は、人間の階層化社会の成り立ちを理解する上で重要な糸口であるという。ただし、この「超越的=偉い」という現象をもたらす個々人の心理的基盤がどのようなもので、どのようにして生まれるものなのかは不明な部分も多い。

もし社会経験の浅い子どもが超越的な存在を偉いと見なすのであれば、この傾向はヒトにもとから備わっていると考えられる。従来の研究によれば、ヒトは5~6歳の時点で空を飛べないなど、ヒトが可能なことと不可能なことをある程度客観的に認識できるようになるという。このことから5~6歳は、ヒトの能力の限界を超えた超越的な存在の概念を理解できる最少の年齢と考えられるとする。そこで今回の研究では、超越的な能力と高い社会的地位を結びつける傾向が、5~6歳児に存在するのかどうかを調べることにしたという。

まず実験1には41名の児童が参加し、「普通の人」と「超越的な人」が、それぞれ異なる手段で同じ目標を達成するという場面の提示が行われた。普通の人は、「不透明な箱を開けて中身を知る」、「目的地まで歩く」、「点火棒で火をつける」という、ヒトの能力範囲から逸脱しない手段を用いた。一方の超越的な人は、「不透明な箱を開けずに中身を知る(心理的能力)」、「目的地まで飛ぶ(物理的能力)」、「口から火を出して火をつける(生物的能力)」という、ヒトの能力範囲を超えた手段を用いた。

それらを見た後に、参加児にどちらの人物に驚いたか、どちらが社会的に優位であると思うかなどが質問された。その結果、大半の参加児は超越的な人に驚きを示し、同時により社会的に優位であると判断したという。なお子どもは「社会的に優位」という言葉の意味を正確に捉えられない可能性があるため、今回の研究では非言語的な課題を用いて確認が行われた。

実験1で子どもが超越的な人を社会的に優位と判断した理由として、超越的な能力を有するためではない可能性も考えられた。たとえば、子どもたちは超越的な人に対する驚きを見せていたが、それさえあれば普通の人でも社会的に優位と判断する可能性があった。

-

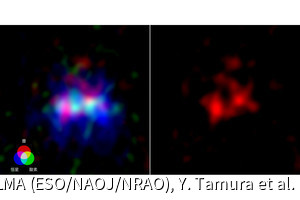

子どもが、「社会的に優位」という言葉の意味を正確に捉えられない可能性があるため、これらの非言語的課題が用いられた。(左)それぞれの椅子に座る人物が、どちらかを選ぶというもの。(右)それぞれのキャラクターが示す人物が、どちらかを選ぶというもの(出所:名大プレスリリースPDF)

それを排除するため実験2も41名の児童が参加し、普通の人とヒトの能力範囲から逸脱しないものの、一般的ではない手段を用いる「風変わりの人」を見せることにしたとする。その手段は、「不透明な箱を下から開ける」、「目的地までハイハイする」、「靴で火をつける」だ。

その結果、大半の参加児は普通の人ではなく、風変わりの人に対して驚きを示したという。しかし参加児は、風変わりの人をより劣位な立場にいると判断したとする。つまり、驚きが優位性を判断する理由ではなかったのである。

さらに、子どもが超越的な人が社会的に優位と判断した理由については、超越的な人の全属性を無差別にポジティブに評価する認知バイアス「ハロー効果」の可能性も考えられた。そこで実験3では53名の児童が参加し、実験1と同様に普通の人と超越的な人を見せた後に「どちらにびっくりしたか」、「どちらが強いと思ったか」、また「どちらが良いと思うか」という質問がされた。

その結果、大半の参加児は実験1と同様に超越的な人に驚きを示し、かつ強いと認識したが、一方で「良いと思うか」という質問では、普通の人をより良いと評価したという。つまり、子どもは超越的な人に対し、無差別にポジティブに評価していたわけではないことが明らかになったのである。

これらの結果から、人間の能力の限界を認識し始める5~6歳の時期から、人間は超越的な存在に社会的優位性を帰属する傾向をすでに持っていることが示されているとした。

ヒトを含め、多くの動物に見られる階層化社会において、それがどのように成立しているのか、どのような個体がリーダーになりやすいかという問題は、社会科学において長年議論されている。今回の研究は、「超越的=優位」との評価バイアスが幼児期に見られることを示し、階層化社会の構築に関する心的基盤の解明に寄与したとしている。