1日12~14時間だった労働時間を半分にした起業家がいる。生産性を高めることは永遠の課題だが、どうやって実現しているのか?3つのアドバイスを紹介する。

仕事は月曜から木曜までの週4日、15時で切り上げ

30代前半、Tanyaさんは起業した会社のために朝から晩まで働いていた。同時に、幼い子供が2人。Tanyaさんはやることを忘れないためにTo-Doリストを使っていたが、そのリストは長いまま、1つのタスクが終わっても新しいタスクが加わるという状況だったそうだ。

「毎日疲れ果てていた。なんでこんなに疲れるまで働いているのに、満足できないのかと思うようになった。夜寝るときに、“なぜこれだけしかできないのか、もっと多くをこなせないのか”と感じていた」とTanyaさんは振り返っている。

ある日、家事と育児の分担でパートナーと揉めたとき、自分のための時間が5分も取れないことに怒りを感じていることに気がついた。その時から、Tanyaさんは仕事のやり方を完全に変えることにした。

どのように変えたのか。仕事は月曜から木曜までの週4日、15時で切り上げる。労働時間を短くするためにさまざまな試みをしたTanyaさんは、スケジュール帳やプランナーのinkWELL Pressを立ち上げ、企業に生産性についてアドバイスもしている。もちろん、自身は現在も週休3日・週30時間労働を維持している。

ポモドーロ・テクニックの応用

Tanyaさんがおすすめする時間管理の1つが、ポモドーロ・テクニックの応用だ。ポモドーロ・テクニックとは、人間の集中力は25分、その後5分の休憩をとるというやり方だ。考案者がイタリア人で、イタリアで料理のタイマーはトマト(ポモドーロ)であることに由来している。

ポモドーロ・テクニックには欠点があるという。Tanyaさんは、注意が逸れてしまった後に元に戻るのに23分かかるという論文を引用しつつ「アイデアが流れはじめても、5分休憩の時間になり、そこで思考停止になる」と指摘。

そこで、より多くの時間をとることを進める。60分~90分、2時間以内を推奨している。これにより、質の高い仕事ができるフロー状態に入っても、タイマーがなることはない。一方で、どちらが良いのかはタスクにもよるだろう。そこは、タスクや自分の気分に合わせて柔軟に。大事なことは休憩だ。これにより、仕事の質があがると述べている。

生産性の測定はタスクベース

次のアドバイスが、生産性を測定するのに時間ではなくタスクベースにすること。米国で一般的な週40時間に固執する必要はない、というのがTanyaさんのアドバイスだ。労働時間よりも、質にフォーカスするべきだという。場合によっては「成功はどのようなものかを再定義する必要がある」と提案した。

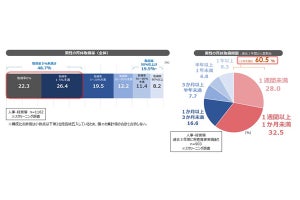

Tanyaさんは1日12時間、日によっては14時間働いていたのを6時間に短縮するのに成功した。To-Doリストや、ぎっしり詰まったスケジュールは一見生産性があるように感じるが、「To-Doリストをチェックをするたびにちょっとしたドーパミンを感じるものの、実際のアウトプットにつながっていなかった」と振り返っている。

人間の脳は、もっとも簡単なタスクからチェックマークをつけたくなるものだ。つまり、難しいが重要なタスクは残りやすい、とTanyaさんは説明する。

そこでTo-Doリストではなく、優先度のリストを作成することを提案する。優先度リストは5~7のタスクに絞る。重要度の高い順に書いていく。

重要度の低いものよりも、本当にやらなければならないタスクから終わらせていくことができれば、生産性は高まるはずだ。このように、時間ではなくタスクで仕事を考えてはいかがだろう?

状態をこまめに確認する

3つ目は、自分の状態をこまめに確認すること。多忙を極めていたとき、Tanyaさんは燃え尽き症候群になりかけていることに気が付かなかった。燃え尽きてしまうと、生産性を高めるどころではなくなる。

Tanyaさんの場合、四半期に1度、自分自身を振り返る時間を設けているという。人生における現在のポジション、それに満足しているかなどを評価しているという。

これにより、極限になる前にバランスをとることができる。このように自分を振り返ることは、キャリアをはじめ人生設計そのものに効果がありそうだ。