大阪ガスは、カーボンニュートラル実現に向けてエネルギー技術の研究・技術開発を行っている大阪・酉島地区にある「カーボンニュートラルリサーチハブ」の公開を行った。

カーボンニュートラルな技術である「メタネーション」

2050年カーボンニュートラルの実現に向け国全体で動きがある中、エネルギー産業の中で有効と言われている技術の1つに「メタネーション」と言われる技術がある。

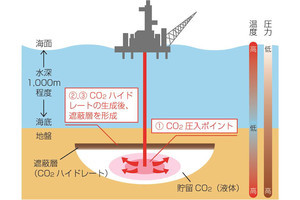

メタネーションとは水素と二酸化炭素から、都市ガス主成分であるメタンを合成する技術だ。再生可能エネルギーと水を掛け合わせて作った水素、大気中に排出された二酸化炭素を原料に、メタネーション施設でメタン化することで、大気中の二酸化炭素を実質的に増やさないカーボンニュートラルなメタンを作ることができるという仕組みとなっている。このような非化石をエネルギーの原料とする合成メタンを「e-methane(イーメタン)」という。

大阪ガスが行っているメタネーションには3種類あり、従来行われてきた「サバティエメタネーション」「バイオメタネーション」、そして最新の「SOECメタネーション」がある。

サバティエメタネーションは、独自の触媒を介して二酸化炭素と水素を反応させ、メタンを作る技術である。現在、都市ガス業界が掲げる「2030年に都市ガスへの合成メタン1%注入」の実現を目指し、実証スケール (1万Nm3/h)、商用スケール (6万Nm3/h)の反応器シミュレーションや基本設計、事業性評価を実施しているという。

バイオメタネーションは、生ごみ由来のバイオガスから不純物を除去し、バイオガス中の二酸化炭素と水素を微生物の力で反応させ、メタンを生成する技術である。

また、小規模ではあるがメタン発酵装置で発酵させた下水汚泥と乳酸由来のバイオガスに水素を投入し、さらにメタネーションするフィールド試験も行っているとした。メタン発酵は、廃棄物からエネルギーであるメタンが60%、未利用の二酸化炭素が40%含まれるバイオガスとして回収できることから、近年カーボンニュートラルなエネルギー源として注目されている。

このような従来のメタネーションで合成されたメタンは、都市ガスの既存インフラや消費機器をそのまま利用でき化石燃料の代替による二酸化炭素削減に貢献できる。しかし、反応の性質上、水素やメタンを作り出す際に熱が発生するため、熱の有効利用ができない場合は再エネ電力のメタンへの変換効率が55~60%という低いレベルにとどまってしまうという課題もあるとした。

効率的にメタンを生成できるSOECメタネーション

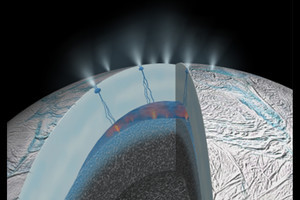

そこで新たに取り組まれた技術方法としてSOEC(Solid Oxide Electrolysis Cell)メタネーションがある。

SOECメタネーションは、再生可能エネルギーにより水や二酸化炭素をSOEC電解装置によって電気分解し、水素や一酸化炭素を生成、触媒反応によってメタンを合成するという技術。

この技術の特徴として、原料となる水素を調達する必要がないことが挙げられる。水から直接合成して高温(約700~800℃)で電気分解するため、必要な再エネ電力を削減することができるのだ。また、メタン合成装置で発生した熱を有効利用することで、85~90%の変換効率を実現できる可能性があり、再エネ電力が大きな割合を占める合成メタン製造コストの大幅な低減も期待できるという。さらに、メタン化反応の部分については同社が今まで培ってきた触媒技術を活かすことができるとし、実証実験にむけて検証を続けていきたいとした。

開発スケジュールとしては、電気分解の際に使用されるSOECセルを、スタック(重ね)させ触媒と合わせたラボスケールのプロトタイプでの試験を2022年度から2024年度の間に行いたいとしている。

そして、2025年度から2027年度において10Nm3/h級(200戸相当)のベンチスケールでの試験を、2028年度から2030年度には400Nm3/h級(1万戸相当)ほどのパイロットスケールでの試験を行った後、実証事業に移りたいとした。