AI特化型ベンチャーキャピタルのディープコアは5月29日、メディア向けに「Generative AI領域の最新動向について」の勉強会を開催した。

同勉強会には代表取締役社長の仁木勝雅氏、取締役CFOの雨宮かすみ氏が登壇し、コンテンツやモノについてデータから学習し、創造的かつ現実的なまったく新しいアウトプットを生み出す機械学習手法である「Generative AI」について語った。

ChatGPT利用時の懸念点は「ディープフェイク分野での倫理観」

今回、勉強会を実施したディープコアは、ディープラーニングを中心としたAI領域特化のベンチャーキャピタルだ。同社は技術者/適用分野有識者コミュニティの形成や企業課題分析、深掘りなどの機会の提供を行っているほか、ファンド出資やバックオフィス立ち上げ、広報PR支援などのVC投資までを手掛けているという。

そんなディープコアが開催した今回の勉強会では、「Generative AI領域の動向」の詳細が紹介された。

「Generative AIは、画像・音楽・テキストなどの新しいコンテンツを創造できる人工知能システムの開発を扱う魅力的な分野です。特定のタスクを実行するように設計された従来のAIシステムと異なり、Generative AIは、学習したパターンやデータに基づいて、新しいコンテンツを作成することができるという特徴を持っています」(雨宮氏)

雨宮氏曰く、Generative AIはさまざまなジャンルで活用することができ、応用範囲はアートやエンターテインメント、ヘルスケア、金融など多岐にわたっているそうだ。

しかし、その一方でディープフェイクやフェイクニュースなどの分野では、これらのシステムの利用を巡る倫理的な懸念も存在しているのが現状だという。

「『ディープフェイク』とは、AIで生成された非常にリアルに作成された偽物の画像や動画、音声のことを指します。これは、フェイクニュースの拡散や個人の誹謗中傷など、悪意のある目的で使用されてしまう可能性があります。また、生成型AIシステムにおけるバイアスの可能性も懸念として存在します。システムの学習に使用するデータに偏りがあれば出力も偏ってしまい、差別や不平等につながる恐れがあるのです」(雨宮氏)

そのため、Generative AIを活用する際は倫理的な配慮を意識することが非常に重要だと、雨宮氏は指摘した。

「先に挙げたような懸念点を考慮し、この分野で革新を続けることにより、Generative AIの可能性を最大限に引き出し、全てのひとにとって良い未来を生み出すことができると考えています」(雨宮氏)

Generative AIの登場を受け大きく動いている4つの企業の動向

このような特徴を持つGenerative AIだが、このコンテンツの登場には多くの企業が注目している。その例として、雨宮氏が挙げたのは「Microsoft」「Google」「Amazon」「NVIDIA」の4つの企業だ。

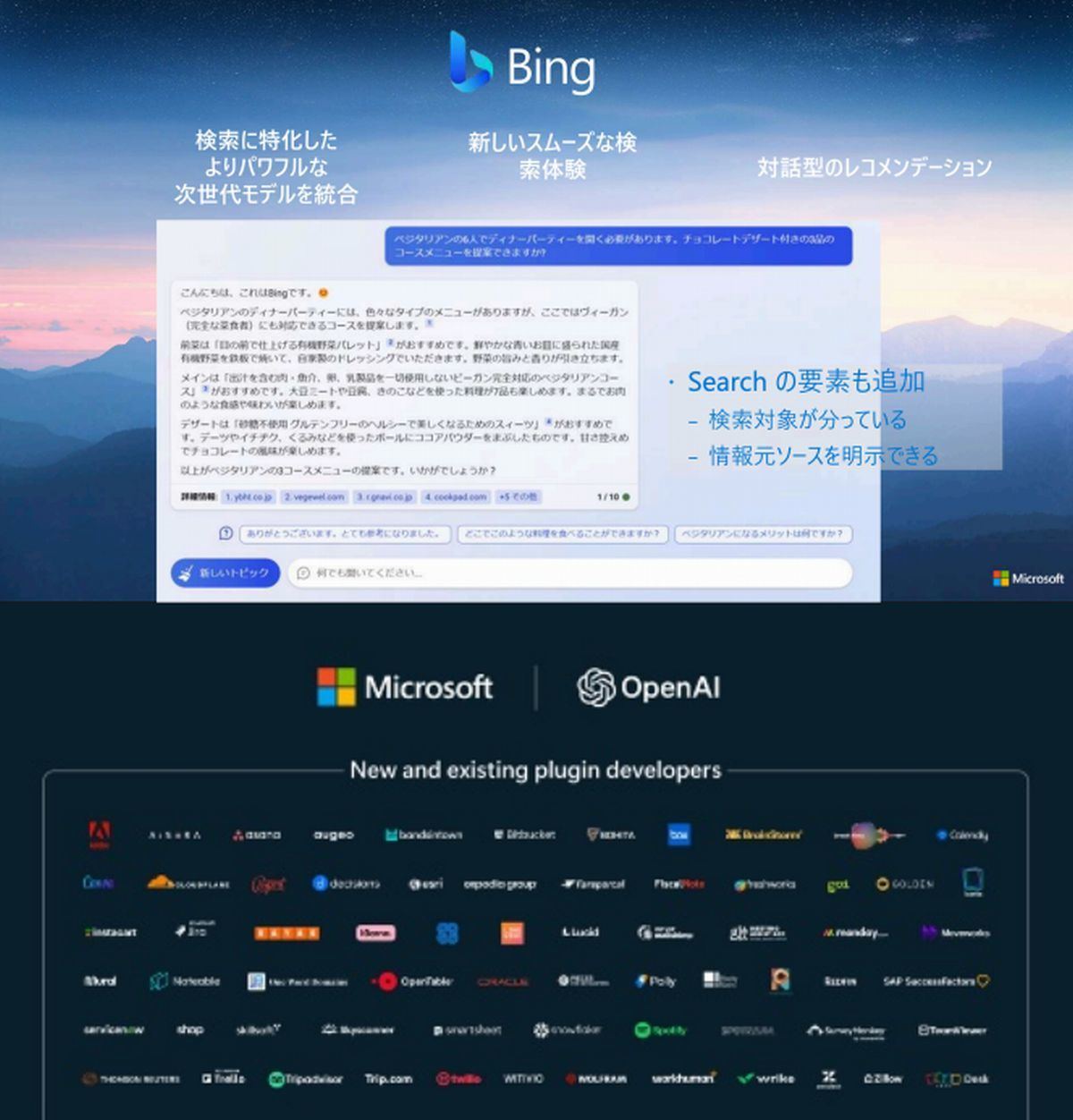

Microsoftは、2023年1月に2019年・2021年に続くOpenAIへの追加出資および提携強化を行った。また翌月、2月にはBingの検索アルゴリズムとGPT-4を組み合わせた独自エンジンPrometheusを利用した「New Bing」を発表し、3月には画像生成機能も追加している。

Googleは、ChatGPT公開の3カ月後、独自のチャットボットである「Bard」を発表した。社内では「急ぎすぎで失敗だ」などと酷評されたようだが、その後もAI研究部門の Google BrainとDeepMindを統合したGoogle DeepMindを設立し、OpenAIへ対抗するなど、関心の高さを見せている。

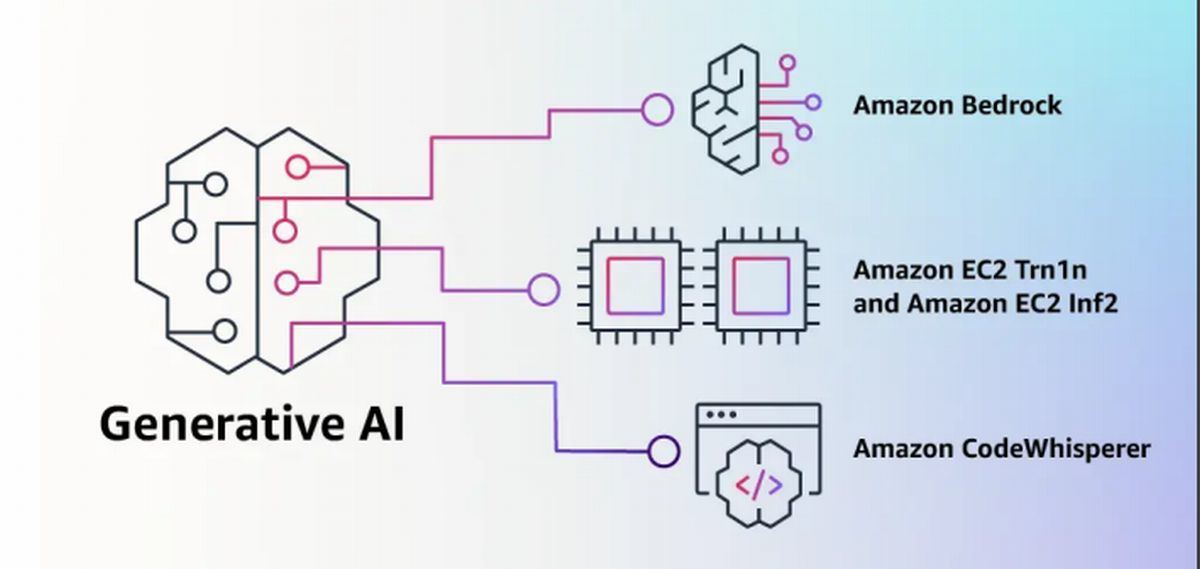

Amazonは、AWS(Amazon Web Services)上で独自の生成AIアプリケーションを迅速・容易に開発できるプラットフォーム「Amazon Bedrock」を発表した。このAmazon Bedrockは、Stable Diffusion, Claude, Amazon Titan(Amazon独自の大規模言語モデル)などの基盤モデルにAPI経由でアクセスして、自社のデータで簡単にモデルのファインチューニングが可能なものとなっている。

NVIDIAは、2023年3月開催のGTC 2023にて、「AI Foundations」を発表した。同サービスは、「NeMo:テキスト生成モデル」「Picasso:画像・動画・3D生成モデル」「BioNeMo:ライフサイエンス分野に特化した言語モデル」という3つのモジュールから構成されているもので、生成型AIを開発するためのクラウド環境を提供するという。

また5月には、Dell Technologiesと共同で、生成AIモデルをオンプレミスで構築するために必要な環境をフルスタックで提供する「Project Helix」を発表。上記4社はAI分野の開発に注力しており、これからも目が離せないと言える。