東京大学(東大)、海洋研究開発機構(JAMSTEC)、国立天文台(NAOJ)、国立極地研究所(極地研)の4者は5月16日、気候モデルを用いた大規模な数値シミュレーションにより、現代との違いが特に顕著である約160~120万年前の氷期・間氷期サイクルをコンピュータ上で再現することに成功したと発表した。

同成果は、東大 大気海洋研究所(AORI)の渡辺泰士特任研究員(研究開始当時・同・大学大学院 理学系研究科・理学部、現・気象庁気象研究所 リサーチアソシエイト)、同・阿部彩子教授、同・Wing-Le Chan特任研究員(現・JAMSTEC 臨時研究補助員)、同・大学大学院 理学系研究科の木野佳音大学院生(現在・同・大学大学院 工学系研究科 助教)、JAMSTEC 環境変動予測研究センターの齋藤冬樹研究員、NAOJ 天文シミュレーションプロジェクトの伊藤孝士講師、極地研 気水圏研究グループの川村賢二准教授らの共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の地球・環境・惑星科学を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Earth & Environment」に掲載された。

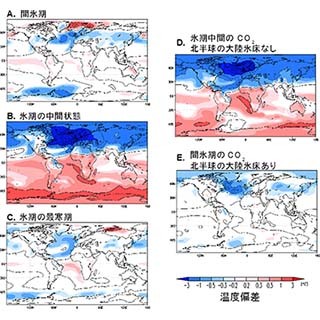

現在は10万年の周期だが、およそ100万年前より以前は、氷期・間氷期サイクルは約4万年周期とされている。また、その4万年周期の時代は気温や氷床の変化幅が小さめで、時系列の非対称性も小さかったことが近年の研究からわかってきており、これはその時期に氷期・間氷期サイクルに代表される気候変動の変化幅や周期が何らかの原因で大きく変化したことを意味しているという。

従来の古気候研究においては、80万年前より古い地質情報の解像度がそれ以降の時代と比べてかなり低いという課題があったため、4万年周期だった更新世前期の氷期・間氷期サイクルと木星や土星、月の重力の影響によって地球の気候が影響を受ける「天文学的外力」との間には何らかの関係があると考えられるものの、定量的に明らかにされることはなかったという。

天体の重力は、数万年から数十万年のスパンで見た場合、地球の公転軌道の形状(離心率や気候歳差など)、自転軸の傾きや方向などを変化させることが分かっており、その結果として日射量が変わり、地球の気候に影響をもたらすとされている。

そこで研究チームは今回、4万年周期の氷期・間氷期サイクルが最も明瞭に現れている約160~120万年前の気候状態に関する大規模な数値シミュレーションを実行し、当時の気候変化における天文学的外力の役割を解き明かすことを試みることにしたという。