日立製作所(以下、日立)は5月15日、生成AI(Artificial Intelligence:人工知能)の利活用促進を目的とする組織「Generative AI センター」を新設することを発表し、説明会を開いた。

新組織設立には、文章の作成および要約、ソースコードの生成など、グループ社員32万人の業務で生成AIの利活用を促す狙いがある。同組織はCoE(Center of Excellence)として、生成AIの利活用による業務効率化とガバナンスの強化を両輪で進める。

Generative AI センターに社内の幅広い知見を集約

あたかも人間が書いたような文章を出力するChatGPTをはじめ、画像を生成するDALL-EやStable Diffusionなど、今般の生成AIの発達には驚かされる。うまく活用することで業務の効率化も見込めるが、その反面、プライバシーやAI倫理、セキュリティといった観点では課題や注意すべき点も多く残されている。

そこで同社は、リスクマネジメントをしながら社内外で生成AIを積極的に活用するための組織として、Generative AI センターの新設に至った。特定の部署だけで対応するのではなく、社内のさまざまな部署から兼務人員を集めCoEならではの幅広い知見を集約する。

北米子会社の日立デジタルを中心に、GlobalLogicや日立ヴァンタラといったシリコンバレーのIT企業も含めて、日立グループ全体で連携できるコミュニティを形成するという。グループ内でコミュニティを形成し知見を集約した上で、リスクに配慮した価値創出を進める。

顧客の価値を創造するLumada事業を生成AIで後押し

日立は顧客のデータ活用を促して価値創出につなげる、Lumada(ルマーダ)事業を展開している。Lumadaは「Illuminate:照らす」と「Data:データ」を組み合わせた造語だ。このLumada事業に生成AIを活用して、コンサルティングから環境構築、運用支援までのサイクルを一気通貫で支援する。

特にコンサルティングは顧客からの要望も多く、リスクをコントロールしながら、生成AIを用いたユースケースの創出や運用を支援する。データの利活用に際しては、データサイエンティストのチームが中心となり顧客との共創を進める。

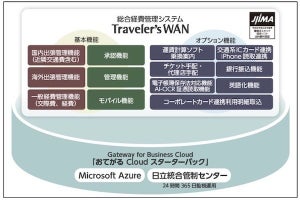

環境構築支援サービスでは、MicrosoftのAzure OpenAI Serviceと連携した環境構築と、その運用を支援する。こちらは、クラウドに強みを持つエンジニアリングチームが中心となって手掛ける。

その他、パートナー企業との連携も進める。一社単独では解決が難しい社会課題や経営課題の解決を目的として集まったLumadaアライアンスプログラムと連携し、今はまだ日立が持たない技術やノウハウも積極的に活用するという。

第一弾として、日本マイクロソフトとの連携を開始する。生成AIに関する先端の技術や事例の共有、上述のMicrosoftのAzure OpenAI Serviceと連携した環境構築サービスの開発、日立グループ社内向けの「Generative AIアシスタントツール」の開発などで協力するとのことだ。

社内業務の効率化に向け生成AIを活用

同社は4月7日に、生成AIの業務利用に関する社内向けの注意喚起メールを送付したという。4月末には、生成AIの利用を禁じるのではなく積極的に活用するためのガイドラインを作成し、社内に展開している。

このガイドラインでは生成AIの概要から、情報を入力する際の情報漏えいや著作権侵害のリスク、出力された情報を使う際のプライバシー侵害のリスクやAIが生成した回答の信頼性などまで網羅している。また、サービスの利用範囲や、想定されるユースケースごとの注意点なども記載している。

日立のData & Design本部長を務める吉田順氏は「ガイドラインは一度作って終わりではない。生成AIを取り巻く環境の変化は非常に速いので、継続的に改定していきたい」と説明した。

同社はさらに、Generative AI センター内に社内向けの相談窓口を設置し、ガイドラインだけでは対応が難しい問い合わせや相談に応じる。集められた相談内容は随時ガイドラインに反映させるだけでなく、Lumada事業における顧客向けのコンサルティングサービスなどにも活用するとしている。

社内での生成AIの利用環境を整備するために、現在はMicrosoft Azure OpenAI Serviceと連携して業務情報が入力可能な環境を整備中だという。まずは特定の少数の部門とGenerative AI センターが組んで小さなトライアルを実施し、事例を生み出しながら徐々に社内へ展開していくそうだ。