「デジタルはこれからの日本の一丁目一番地になる」――東京大学大学院 工学系研究科の森川博之氏はこう語る。業務のデジタル化が広がる昨今、さらなるビジネスの拡大に向けてイノベーションを起こしていく上でも、デジタルの力は欠かせないというわけだ。だが、実際に企業がデジタルを活用してイノベーションを起こすには、どのような視座を持つべきなのだろうか。

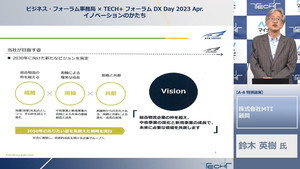

4月18日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局 × TECH+ フォーラム DX Day 2023 Apr.イノベーションのかたち」に登壇した同氏。「デジタルイノベーション推進の鍵」と題し、イノベーションの歴史と自身の経験を基にイノベーションの勘所を語った。

コロナ禍は変革の一歩目

冒頭、森川氏は「私自身、COVID-19(コロナ禍)で多くの気づきを得た」と切り出した。同氏はさまざまな研究の中で、コロナ禍は1300年代に起こった黒死病(ペスト)の流行に近しいことを知ったという。

黒死病が流行した当時、労働人口が大きく減ってしまったために造本作業のコストが大きく増加した。そこで活躍したのが、ヨハネス・グーテンベルクが発明した活版印刷機だ。活版印刷が、人類の技術革新を代表するものの一つに数えられていることは言うまでもない。これを踏まえ、森川氏は「100年後の歴史家が2020年を見たときに、COVID-19は大きなターニングポイントになる。デジタルテクノロジーとCOVID-19が入り混じって、我々は(世界が)変わっていくところに足を踏み入れているのかもしれない」と現状への見解を述べた。

ただし、そうしたイノベーションが進行しているさなかにおいて、「今まさに社会が変化している」と気づける人は意外と少ない。

もう一つ、森川氏が歴史上のイノベーションの例として挙げたのが洗濯機だ。洗濯機は家事労働を減らすことをかなえた機械だが、それ以外に人々の衛生観念にも影響を与え「毎日服を着替える」という意識を植え付けた。洗濯物の増加は衣類市場の拡大にも寄与したと同氏は分析した上で「当時、(洗濯機がさまざまな影響を与えたことに)気づいた人はいなかっただろう」と続けた。イノベーションの恩恵を得るには、変化の中にいる我々自身が、変化に気づくことが重要となるのだ。

大切なのは“気づく”力

“変化に気づいた上で問題解決が行える人材”を、森川氏は「デジタル社会人材」と呼んでいる。デジタル社会人材は、一般的に言われるデジタル人材とはやや異なる。

デジタル人材と言われると、プログラミングなどができるITのエキスパートを想像するだろう。森川氏は、身の回りには「アナログ」と「デジタル」が膨大に循環(ループ)していることを示し、「いわゆるデジタル人材だけでは、現場に転がっているループには気が付けない」と説く。

変化に気づき、問題解決力に長ける企画力・行動力のある「デジタル社会人材」こそが、デジタル化した社会で求められるのだ。

テトリス型経営で求められる人材とは

デジタル化を考えていく上で、もう一つ重要なキーワードがある。それが「テトリス型経営」だ。テトリス型経営とは、まるでゲームのテトリスのように「外部のテクノロジーというパーツを回転させて組み合わせ、価値を創造する」という考え方だ。

森川氏は、「今の経済は実物がない無形資産によって動かされている」と指摘した上で、「無形資産は独り占めできない。全世界がマネできるわけで、テクノロジーの組み合わせが巧みに作れる人こそ価値を創造できる」と説明した。

テトリス型経営で着目すべきポイントが、「かかわる人・モノの拡大」だ。サプライチェーンに例えれば、これまでは「製造」や「運輸」などある特定の地点だけを観測・理解していればよかった。しかし、デジタルの時代ではそれぞれの地点はほかの地点ともつながっている。1つのビジネスに対して社内外を問わず、多くの人やモノが関わっているわけだ。

「無形資産が重要になり、デジタルでは多くのステークホルダーがかかわるようになる。個々のパーツを組み合わせられる人材を意図的に増やしていくことが重要だろう」と森川氏は見解を示した。

イノベーションのヒントを生む「タスク型ダイバーシティ」

デジタル化の時代において新しい価値を生み出すには「タスク型ダイバーシティ」の形成が必要であると森川氏は説く。

例えば、森川氏が現在東京大学で開講している研究室に所属するメンバーは、性別や国籍などさまざまなバックボーンを持つ。しかし、同じ分野の研究者が集まっているため実質的な多様性には欠けるという。「この研究所にマーケティングや営業に優れた人材が来たら、『この研究がうまくいって誰かに使われるのか』など我々がショックを受けるような示唆が出ると思う」と話す。

その一方、「ショックを受けることで考え始める」(森川氏)と、いろいろな背景を持った人材同士がフラットに議論ができる場が”気づき”へつながっていくのだ。

「異質な人材が集うことで、一人一人の気づく確率を高められる。“急がば回れ”になるが、意図的にやらなくてはいけない」とその重要性を語った。

日本では人口減少すら成長のチャンスに変えられる

日本は米国などと比べると未だに生産性が低く、労働人口も減少の一途をたどっている。だが、黒死病で活版印刷機というイノベーションが生まれたように、今こそ「危機をチャンスに変える」発想をするべきだ。労働人口が減少しているのであれば、それを逆手に取って「だからこそ生産性を上げよう」という考え方にシフトチェンジするチャンスと言える。そこで力を発揮するのがデジタルなのだ。

-

アメリカを100とした場合に、日本の生産性を数値化した図

今、多くの企業がDXに取り組んでいる。森川氏は「結局テクノロジーは人が使うもの。人が納得したかたちで使える制度や仕組みを作らないと、テクノロジーも活きてこない」と「CX(Corporate Transformation)」の重要性に言及。「1年、2年で完成するものではないので、長い年月をかけてデジタルと付き合ってほしい」と呼びかけ、講演を締めくくった。