2023年1月、データブリックス・ジャパンの新社長に笹俊文氏が就任した。本稿では、同氏に就任した経緯や日本市場における戦略などについて話を伺った。

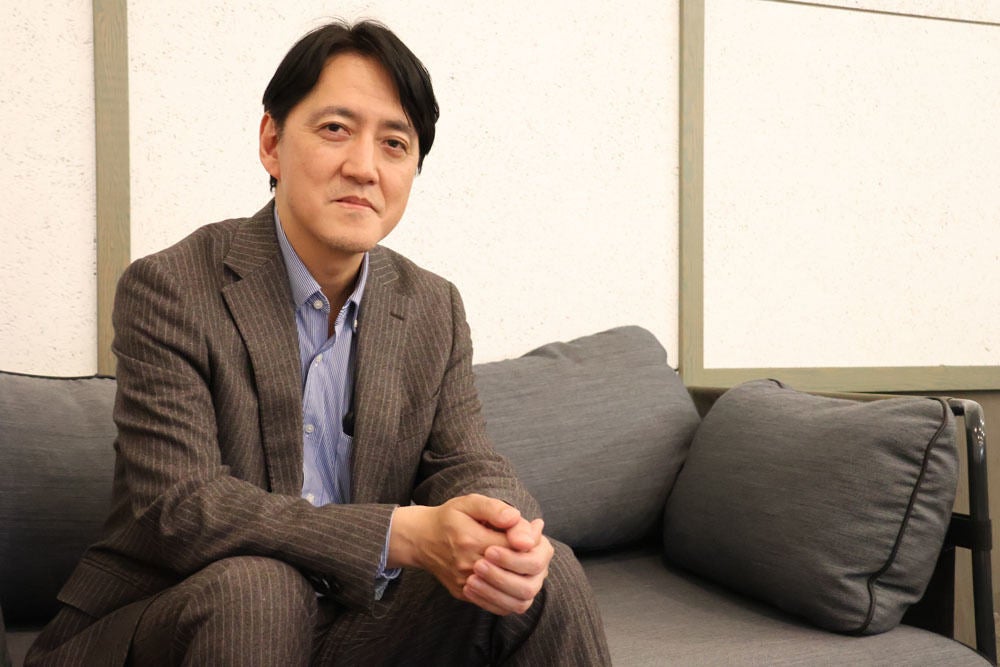

笹 俊文(ささ としふみ)

データブリックス・ジャパン株式会社 代表取締役社長

20年超のエンタープライズテクノロジーとリーダーシップの経験を活かし、データブリックス・ジャパンを指揮し、業界の垣根なく国内企業に対してレイクハウスの導入を推進する責任を担う。

データブリックス入社以前は、セールスフォース・ジャパンに10年以上勤務し、直近ではデジタルマーケティングビジネスユニットの専務執行役員兼ジェネラルマネージャーを務めた。また、インフォアジャパン、JD Edwards(現・日本オラクル)、日本アリバ(現・SAP Ariba)などのテクノロジー企業でも重役を歴任した経験を有する。

これからは“エンタープライズデータプラットフォーム”の時代

--まずは、これまでの経歴について教えてください。

笹氏(以下、敬称略):90年代から2000年台はERP(Enterprise Resource Planning)、いわゆるSOR(System Of Record)の業界で15年ほど過ごし、会計や大福帳系、物流、生産管理、調達を含め現場での導入プロジェクトの支援から営業部門まで、多岐にわたる部門の立ち上げなどに携わってました。

その後、12年間はセールスフォース・ジャパンに在籍していました。最初の3年間はCRM(Customer Relationship Management)をセキュリティやガバナンスの要件が高い公共・金融業界への導入などを手がけました。

残りの9年間はSalesforceのマーケティングプラットフォーム「Marketing Cloud」をゼロから部門長として立ち上げました。当時のテーマはマルチチャネルのOne to Oneマーケティングで、大きな仕事でした。セールスフォース時代はSOE(System of Engagement)の領域でした。

--入社の経緯について教えてください。

笹:キャリアの初期から、私自身はデータドリブンの考え方が非常に強く、企業内のトランザクションをニアリアルタイムに大福帳に落として、財務会計から管理会計を適宜行いながら、経営のアクションに結び付けていくことに取り組んでいました。

一方、セールスフォース時代はお客さまとの接点情報をデータで一元管理し、アクションしていました。いつの時代もデータドリブンな考え方のもと、ITソリューションを市場に提供してきました。

ただ、ここ3年ほどで改めてAIへの注目度が高まる中、高度なシナリオを試みる際に基幹業務や顧客データなどが分かれて管理されていると、実現できないシナリオが散見されるようになっています。そして、データがサイロ化してしまうと、機械学習やAIの技術が発展しても効果が得られません。

将来的に、企業内のデータ統合に加え、外部データとの掛け合わせで良い効果が得られることが想定されることから、“エンタープライズデータプラットフォーム”という考え方がないとお客さまのニーズに応えられないと感じていました。

具体的な例としては、コロナ禍で実店舗に行けないため、商品レコメンデーションをECサイトに搭載することは一般的になっています。これは、ある程度テクノロジーにこなれきた段階であり、閲覧履歴や購買履歴、お気に入りなどと属性を掛け合わせて自動的にレコメンデーションしています。

コロナ禍が落ち着き、店舗に足を運ぶ機会も多くなりましたが、企業としては実店舗にお客さまが戻ってきたたため、ビーコンやモバイルアプリのQRコードのチェックインなどにより、滞在中にレコメンデーションをアプリで出せないか?という要件が出てきます。

しかし、言うは易しで滞在中にレコメンデーションした商品の在庫がなければ意味がないため、店舗における限られた在庫を同期して、それを加味したうえでレコメンデーションする必要があります。つまり、基幹業務のデータと顧客情報のデータを掛け合わせなければなりません。

そのため、データのサイロ化ではなく、今後はエンタープライズデータプラットフォームに統合されていく時代になると想定されます。企業が蓄積したデータの価値を最大化させていくことがエンタープライズデータプラットフォームで実現できるのです。そこで、個人的にいろいろと調査した結果、データブリックスと出会い、入社を決意しました。

日本はBI偏重な側面がある

--グローバルの財務状況はいかがでしょうか?また、ユーザーはどのような業種が多いでしょうか?

笹:グローバルにおいて2022年中盤時点でARR(年間経常収益)が10億ドルに達し、昨年対比で80%の成長を実現しています。ユーザーは9,000超です。

採用しているユーザーは、膨大かつ多岐にわたるデータを保持していることであり、従来はデータを高速に活用できる術がなかったため、かいつまんで推論に利用していたようなユーザーです。

センサや画像解析などを活用する製造業やPOSデータなどを使用する小売など、データ量が多く、クラウドファーストのユーザーさんからの引き合いが多いという印象です。

業種としては製造業やネットメディア、小売、ソフトバンクなどテレコム関連、金融などです。大量のデータをバッチ形式で取り込む形態が従来からのBIですが、当社のソリューションはストリーミングでもデータを受け取れるため、IoTや需要予測などにも向いています。

--日本市場の状況をどのように見てますか?

笹:当社のプラットフォームは「レイクハウスプラットフォーム」と位置付けています。これは、データレイクとDWH(データウェアハウス)の造語です。DWHは実績情報にもとづいて多次元メッシュで基本的には過去のデータを見ます。データレイクは非構造化データも含めて取り込み、AIを動かすプラットフォームで未来のデータを予測するものです。

日本はAIについて欧米ほど意識していない印象があり、どちらかと言うとBI偏重な側面があります。

例えば、アパレルである商品のSKU(Stock Keeping Unit)が前週にどこの地域で、どのように売れたのかを調査した結果、当該地域だけ寒波だったということが判明するとします。こうした経験則をもとにした予測まで踏み込めず、属人的になっていることがあります。

今後も消費者のさまざまな嗜好に合わせた多品種少量生産の体制は変わらないため、過去のデータと外部データを掛け合わせて予測するダッシュボードが必要になります。

そのような観点で、これまではAIとBIを融合しながら展開していくということを市場に紹介しきれなかったと感じていますし、それはレイクハウスプラットフォームの浸透度にも影響したのではないかと思います。

しかし、これを逆に好機ととらえています。日本は要素技術的にAIを取り入れることが多いことから、自社の特徴データ、教師データなどでチューニングしつつ、AIをサービスに組み込む必要があり、当社ではそれを支援できます。

また、企業内のスキルセットも日本はこれからであり、実地経験に持って行くべきものでもあります。日本企業は在庫、生産、購買、大福帳などのデータはSAPのシェアが高くなっているほか、顧客データに関してはセールスフォースが強く、メインのデータソースがある程度集約されていることから、方法論さえまとまればやりやすくなるのではないでしょうか。

テクノロジーとビジネスバリューを統合したソリューションとして訴求

--日本市場での戦略はいかがでしょうか?

笹:個人的に経験してきた中でも集大成になってきていると思います。企業では必要な要件にもとづいて、データプラットフォームを選択します。そして、現在ではAIや機械学習が適用できる分野が幅広くなっています。

機械学習を活用した需給予測や工場における品質管理、IoTによるセンシングなど、さまざまなビジネスバリューが存在しています。

こうしたビジネスバリューをお客さまと会話しながら、当社のソリューションを利用いただくことに注力しなければならないため、テクノロジーとビジネスバリューを統合したソリューションとして訴求していきます。

加えて、われわれと同じ目線でパートナー企業にもお客さまを支援してもらうために、データエンジニアリングやAIプランニングをするようなコンサルテーションを行うパートナーエコシステムが必要となります。

一方で、お客さまのデータ活用の内製化も含めたスキル、意識向上のために金融データ活用推進協会が主催するイベントで当社のプラットフォームを利用したコンペなどを実施し、スキル、意識改革を進めています。

今後はさまざまな業種において、従来はブラックボックス化されていた行動、推論、統計、ロジックなどを各企業でチューニングし、パラメータの履歴管理と複雑化するモデルのメンテナンスをDatabricksにより自動化することで、データからAIにつなげていくことを支援していきます。

--最後に短期的、中長期的な目標を教えてください。

笹:今年から来年にかけては、データを持っているにもかかわらず、価値を最大化できていない企業をターゲットとします。そういった意味でも多くの事例を紹介できればと考えています。

中長期的にはAIの活用分野は広がっていますが、不正検知や需給予測、顧客分析におけるBIなど、それぞれのロジックの特性もあることから、特性を持つパートナーを育成できればと考えています。

また、企業におけるデータ活用の内製化に向けて、コンサルタントやSIerが構築したモデルに継続的に特徴データを取り込みながら、モデルを成長させていくトレーニングプログラムも必要だと感じています。

さらに、国内のユーザーコミュニティとして「JEDAI(Japan Enduser Group Databricks Innovation)」2年前に設立しており、基本的にはユーザーとパートナーのエンジニアの方々が情報発信してもらっています。設立から2年経過しますが、メンバーは1000人を超えています。

外資系のSaaSベンダーではありますが、もともとはOSS(オープンソース)の分散処理フレームワークの「Apache Spark」のクエリエイターが設立した企業のため、エンジニアコミュニティやユーザーコミュニティはユニークであり、こうした活動は重要なものです。