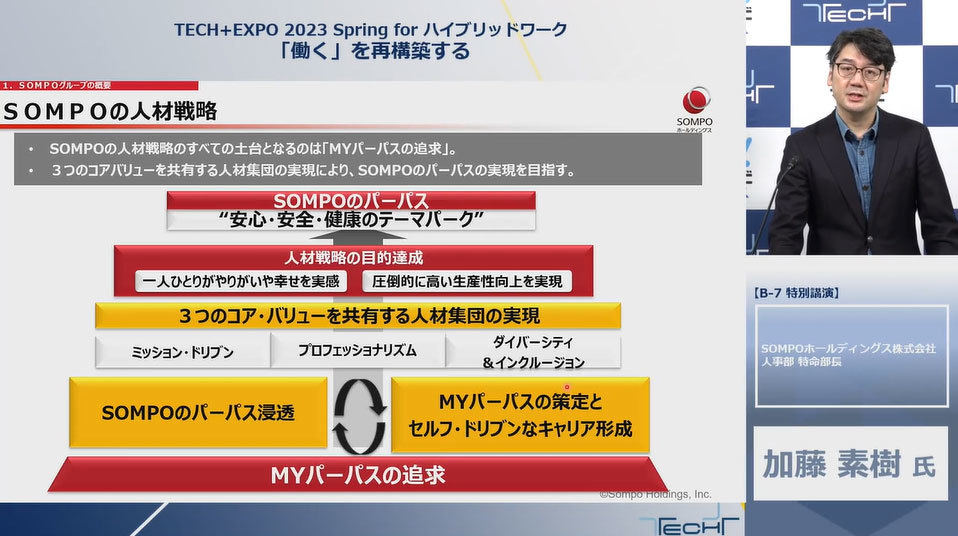

国内損保を起点に海外保険、国内生保、介護シニア、デジタルと5つの事業を展開するSOMPOグループでは、社員それぞれの人生のパーパスである「MYパーパス」を言語化することで、社員がやりがいや幸せを実感しながら働き、高い生産性を実現する、パーパス・ドリブンな働き方への変革を推進している。

3月15日に開催された「TECH+EXPO 2023 Spring forハイブリッドワーク 『働く』を再構築する」にSOMPOホールディングス 人事部 特命部長の加藤素樹氏が登壇。「MYパーパスを活用した社員の挑戦を引き出すコミュニケーション」と題し、同社が提唱するMYパーパスの意味や活用方法について解説した。

【あわせて読みたい】「TECH+EXPO 2023 Spring for ハイブリッドワーク 『働く』を再構築する」その他のレポートはこちら

自分の人生のパーパスを実現するステージとして、会社がある

加藤氏は講演冒頭で、社員それぞれのMYパーパス、つまり個人の人生のパーパスを追求していくことが「あらゆる改革の土台になる」と述べた。パーパスと言えば、従来は会社のパーパスを発信して社員に浸透させるというのが主流だったが、これでは社員が自分のこととして受け止めにくい。しかし、自分の人生のパーパスなら真剣に考えるはずだ。そしてそれが会社のパーパスとどう関係するかを考えれば、その2つが重なる部分に「突き動かされて働ける」と言う。

会社との関係についての考え方にもパラダイムシフトが必要だ。会社の中に人生があるのではなく、自分の人生のパーパスを実現するステージとして会社があるという考え方に変えていくことが重要になる。

「社員それぞれの意識改革によって、新しい働き方をしていくことが重要です」(加藤氏)

同社がMYパーパスの取り組みで目指しているのは、新しい価値創造サイクルの実現だ。MYパーパスが浸透すれば、社員のエンゲージメントの向上やインクルージョンを尊重する文化の醸成を期待することができ、その結果イノベーション力が高まる。さらにそれが会社のパーパスと重なることで、社会的課題の解決や新たな価値の創造へとつながる好循環が生まれるのである。

MYパーパスを構成する3つの要素

MYパーパスの作成は、過去に体験したことを振り返って、3つの要素を考えるところから始まる。1つ目は“WANT”で、これは過去の体験からやりがいを感じたことなどの内発的動機にあたる。わくわくしたこと、夢中になったことなど、どんなときに心が動くかを言語化するのだ。これが挑戦し、前進し続けるためのエネルギーになると加藤氏は説明する。2つ目は社会的責務や解決すべき社会的課題を示す“MUST”だ。怒りを感じた経験や悔しかったことなどを挙げる。ここでのポイントは、顧客や会社をどうしたいかという広い視野を持つことで、それが大きなことの達成につながるのだと同氏は言う。3つ目は保有能力である“CAN”だ。ここでは、さまざまな経験から得たものを振り返って、自分の保有する能力を言語化する。

これら3つの要素が重なる部分が生きる価値観や働く意義であり、自分を突き動かすMYパーパスになる。最終的にはこれらを文章にまとめて、作成は完了。その後、これを意識しながら働くことが重要だ。実際に加藤氏は、在宅勤務時に自身のMYパーパスをデスクの前に貼っているという。

「自分の原点や土台を確認することで、持続的に力強く働いたり、努力したりできるのではないかと思っています」(加藤氏)

こうしたMYパーパスの作成は全社員に働きかけているものだが、強制はせず、人事制度との直接的なリンクもない。強制させると会社の意向に沿ったものや形式的なものをつくりがちであるため、自発性を重視するかたちを採っている。また、3つの要素で過去を振り返ること以外に、細かいルールは設定されていない。心の中にあるものを言語化するため、感情に素直に向き合えるよう、あえてシンプルにしているそうだ。