東京大学(東大)は3月22日、太陽系外で生まれた生命を探索する新しい方法を提案し、系外惑星に小惑星が衝突した際に宇宙空間に放出される岩石の粒子が、年間約10万個も地球に降り注いでいると見積もられたことを発表した。

-

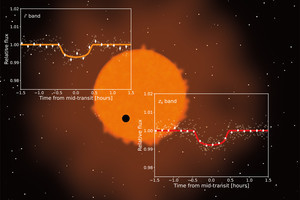

太陽系外の惑星系から生命痕跡を含んだ微粒子が放出され、地球に到達するまでの概念図。 Image credit: NASA/Don Davis (隕石衝突の想像図), NASA, ESA and G. Gilmore (University of Cambridge); Processing: Gladys Kober (NASA/Catholic University of America)(背景の宇宙画像)(出所:東大Webサイト)

同成果は、東大大学院 理学系研究科の戸谷友則教授らの研究チームによるもの。詳細は、宇宙生物学に関する全般を扱う学術誌「International Journal of Astrobiology」に掲載された。

系外惑星において、ハビタブルゾーンで公転する水をたたえている可能性のある地球型惑星が見つかってきている。そうした系外惑星においては、地球外生命体が存在している可能性がある。生物がいるかどうかは、大気中の酸素などのバイオシグネチャー(生命痕跡)を検出する方法が考えられており、次世代の宇宙望遠鏡や地上の大型望遠鏡の性能であれば、より検出できる可能性が高くなるという。

ただし、それらは非生物的に生成された可能性もあるため、地球からの観測では地球外生命の証拠なのかそうでないのか、判断が難しい。可能なら実際にその惑星を訪ねるのが最も望ましいが、現状ではそれは不可能なため、地球からの観測が限界であり、それだと誰もが納得できる形で証明することは難しいとする。

そこで研究チームは今回、太陽系外の地球型惑星に巨大隕石が衝突し、その際にさまざまなサイズの岩石や粒子が宇宙空間に放り出されることに注目することにしたという。このような現象が頻繁に起きていることは確実で、実際、地球で採取された隕石の中には火星からやってきたものがある。また、「オウムアムア」や「ボリソフ彗星」など、太陽系に飛来した恒星間天体が確認されたことも記憶に新しい。

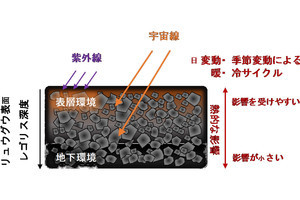

高真空かつ高放射線環境の過酷な宇宙空間を、生命が生きたまま乗って飛んで行くには、およそ1kg以上の比較的大きい岩石が必要だという。しかしそれだと、同じ星系内の移動ならばともかく、星間空間を超えて、ほかの恒星を巡る惑星に生きた生命と共に到着する可能性は、極めて低いとする。