東京大学は12月21日、偏光角度・3次元位置検出光学顕微技術・数理解析を用いて、モータータンパク質「キネシン」の集団が駆動するカーゴ「金ナノロッド」(GNR)の軌跡と偏光変動を定量化して運動のモデル化に取り組み、「キネシン-3KIF1A」(キネシン-3)および「キネシン-6ZEN-4」(キネシン-6)で構成される分子集団(キネシンチーム)が、微小管の表面上で並進運動や側方運動を行うだけでなく、これまで予想されていなかった「自転運動」を行っていることが、新たな運動特性として見出されたことを発表した。

さらに、ブラウニアンラチェット理論に基づく解析によって、この自転運動は、キネシン分子が微小管短軸(左右)方向に進む際の歩行方向の揺らぎの偏向を強化することが示唆されたことも併せて発表された。

同成果は、東大大学院 総合文化研究科広域科学専攻の須河光弘助教(研究当時、附属先進科学研究機構兼任)、同・丸山洋平大学院生(研究当時)、同・山岸雅彦特任研究員(研究当時)、英・ウォーリック大学のRobert A. Cross教授、東大大学院 総合文化研究科広域科学専攻の矢島潤一郎准教授(附属先進科学研究機構/東大 生物普遍性連携研究機構兼任)らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、英科学誌「Nature」系の生物学を扱うオープンアクセスジャーナル「Communications Biology」に掲載された。

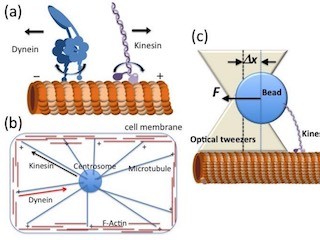

細胞内輸送などを担うキネシンや、筋肉の収縮を担うミオシンなど、細胞内には10ナノメートル(nm)ほどの大きさの力仕事を担うモータータンパク質が存在する。これらは、"生体のエネルギー通貨"とも例えられるATPなどの化学物質の加水分解エネルギーを利用して力学的仕事を行っている。

これらは、中空の棒状構造をしている微小管上を長軸(前後)方向に沿って移動するだけでなく、短軸(左右)方向にも回り込む移動をするため、微小管の表面をらせん状に運動することが知られている。しかし、らせん状に小胞などの物質を運搬するためには、小胞の前後(ロール)・左右(ピッチ)・上下(ヨー)方向の軸周りの運動が制御される必要がある。ところが、これまで前後軸を中心とした動き(ローリング)以外の回転に関する報告はほとんどなかったとする。

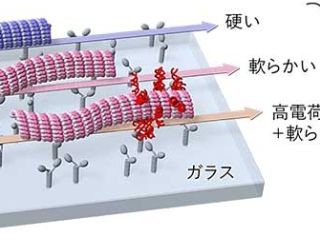

そこで研究チームは今回、リバースバイオエンジニアリング手法を用いて、キネシン-3およびキネシン-6が行うであろう細胞内での動きを、スライドガラスチャンバー内に再構成したという。

そして、同チャンバー内で複数のキネシンチームが結合したGNRの振る舞いをnmスケールで3次元位置測定しつつ、棒状のGNRの偏光角度(0~180度)を計測可能な、4次元単粒子トラッキング光学顕微システムを構築した。同計測系を用いることにより、キネシンチームが直径25nmの微小管表面に沿ってらせん運動をしながら、前後軸を中心に回転(ローリング)しつつも、上下軸を中心に自転(ヨーイング)していることが明らかにされたのである。またキネシンチームは、微小管に沿って1周期分のらせん運動をする間にほぼ180度自転し、らせん運動の周期と自転の半周期が同期していたという。