デル・テクノロジーズは11月24日、第2期目の実施となる「中堅企業DXアクセラレーションプログラム」コンテストの成果発表会をオンラインで開催した。

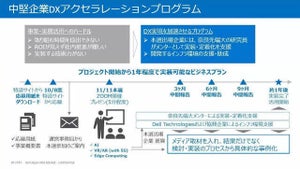

このコンテストでは、従業員1000人以下の中堅・中小企業が、ITを活用した社内の業務効率化やコスト削減、売上拡大などのビジネスプランを発表する。その後、8人の審査員により「実現可能性」「新規性 / 優位性」「継続性」「発展性」「経済性」の5項目の基準により総合得点で競う。

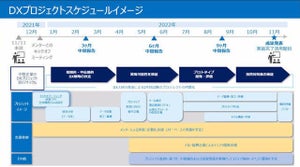

2022年3月に第1回目の中間報告会が開かれ、同様に6月に第2回が、9月には第3回が開催されていた。

本稿では参加各社の取り組みと最終的な成果、DX(デジタルトランスフォーメーション)の展望についてレポートする。

AIを活用した文章チェック - オンダ国際特許事務所

オンダ国際特許事務所では、企業や大学の代理人として特許庁へ書類を提出し、特許権や意匠権などの知的財産権を取得する仕事をしている。この中で、特許庁に書類を提出する際の文章チェックに多くの工数が発生し課題となっていたという。出願書類のページ数は多いときで、400ページにも及ぶとのこと。

主語が存在しない文章や両義文(複数の意味にとれる文章)は正式書類として望ましくない上、外国に出願する際に翻訳が困難となるため、事前に確認して減らす必要がある。文章を確認するための既存の業務システムは存在するものの、主語や両義文を調べるのは難しい。そこで、オンダ国際特許事務所はAI(Artificial Intelligence:人工知能)を活用して確認の精度向上を目指した。

具体的には、AIを活用して「主語が存在しない文章をチェックする機能」「両義文が存在する文章をチェックする機能」を実現するとともに、人材育成の観点からPythonやAIを利用できるDX人材を3人育成することを目的に活動してきた。

主語が存在しない文章をチェックする機能については、AIを活用して実現でき、既存のシステムに組み込むことに成功したという。業務システムを用いて文章を確認する段階で主語が存在しない文章があった場合、「主語が存在しません」のようなアラートを発出できるようになった。

主語が存在しない文章は意味が分かりにくい文章になりやすいのだが、今回、確認機能を実装できたことで正確な意味が伝わりにくい文章を減らせるようになったという。

なお、既存システムに組み込む段階で機能の呼び出しに時間がかかり、確認作業が遅いという問題が発生した。そのため、既存の基幹サーバにLinux、Apache 2(Webサーバ)、Flask(Python用の軽量なWebアプリケーションフレームワーク)が稼働する仮想マシンを構築して、これでPythonで作成した確認機能を呼び出すことで、速度を改善できたとのことだ。

また、「チェックの速度は遅くなるが、主語認識の精度が高いモデル」を導入することで、誤認識が1%から2%程度まで減らせるようになり、正式なリリースに至ったという。

例えば、両義分の判定において、「TさんがDell様から購入したエントリーサーバは、2つのメモリとディスクによって構成されている」という文章があった時に、ディスクが1つか2つか分からない文章をAIによって確認できるようにしたかったという。

そこで同社は、AIが「ディスクが1つ」と認識した確率が50%で、かつ「ディスクが2つ」と認識した確率も50%だった場合に両義文と判断するような仕組みを構築した。しかし、結果としてはAIが100%の割合で「ディスクが2つ」と認識したため、実現できなかった。

同社のメンターであった奈良先端科学技術大学院大学の大内先生は、「AIを利用した両義文の判断は研究レベルの内容なので、現状では既存の業務システムに組み込んで利用できるような内容ではない」とコメントしたとのことだ。

また、DXアクセラレーションプログラムに参加した4人の開発者がPythonの問題練習55本ノックを完了したほか、言語処理100本ノック2020(Rev 2)を91問まで完了。さらにPythonでAIを利用したプログラムを作成するなど、目標の3人を上回る4人の育成に成功した。

不動産データ基盤プロジェクト - サンフロンティア不動産

サンフロンティア不動産は東京都心部の中小型オフィスビルの不動産再生事業を手掛ける。事業用不動産の付加価値の可視化を目的として、DXアクセラレーションプログラムに参加した。不動産再生事業の本質は付加価値の向上にあり、これを可視化することで将来の正確な賃料予測が可能となる。

同社は今回、正解がないイノベーションへのアプローチ手法でもある「行動による創造アプローチ(Creation in Action)」を基本方針とした。仮説を構築し、多くの失敗を重ねながら仮説検証を進めるモデルだ。

立地や物件をスコアリングし、スコアを説明変数、賃料を目的変数として重回帰分析したところ、スコアの定義が不十分でサンプル数も不足していたことから、分析の有意性は確認できなかった。

時間軸に視点を移し、バリューアップ工事の有無による賃料差を比較すると、バリューアップ工事実施済みの物件の方が一定程度賃料が高い傾向が示された。そこで、以降はバリューアップ工事の有無のデータを収集する取り組みを開始している。

続いて、バリューアップ工事による賃料への影響を定量的に調査するため、バリューアップ工事の有無による賃料の比較分析を行った。しかし、竣工年や立地条件、基準階面積など賃料に影響する項目とバリューアップ工事の影響度の差異を明確にはできなかったという。

ここで、不動産そのものの価値にのみ着目するのではなく、不動産を利用する借主(テナント)によって感じる付加価値が異なることに着目した。事業用不動産の付加価値は住宅とは異なり、不動産そのものの特性に加えてエリアや入居するテナントの特性によっても変わり、画一的な説明は困難なようだ。

サンフロンティア不動産は、多くの失敗を経験する中で多くの学びもあったとしている。現在は、同社の不動産再生事業に対してはスタートアップ企業が付加価値を感じる割合が高いという仮説を立てており、今後は実際の経営戦略に落とし込んだ仮説検証を進める予定とのことだ。