京都大学(京大)は11月1日、低周波数の交流磁場を高感度かつ高周波数分解で計測が可能な、ダイヤモンド中の窒素-空孔(NV)量子センサを用いた新たなセンシング手法を考案したことを発表した。

同成果は、京大 化学研究所の水落憲和教授、同・アーネスト・デイビッド・ハーブシュレブ特定助教、同・大木出研究員、スミダ電機の芳井義治Vice President、産業技術総合研究所の加藤宙光上級主任研究員、同・牧野俊晴研究チーム長らの共同研究チームによるもの。詳細は、米国物理学会が刊行するエンジニアリングと物理学を橋渡しする応用物理学全般を扱う学術誌「Physical Review Applied」に掲載された。

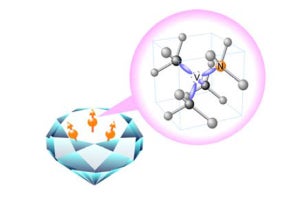

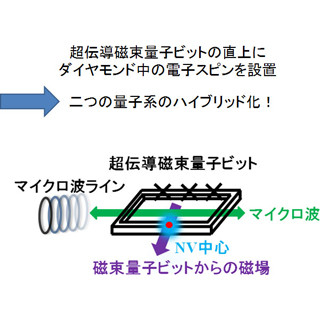

ダイヤモンド中のNV中心は磁場、電場、温度、圧力などの高感度な量子センサとして利用でき、その空間分解能もナノメートルレベルを実現できるなど、注目が集まっている。具体的には、細胞内計測やタンパク質の構造解析といった生命科学分野、微細なデバイス評価装置用センサなどへの応用が期待されている。

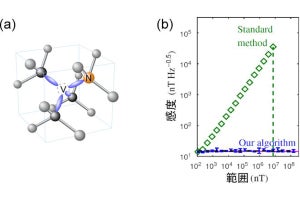

近年、「量子ヘテロダイン(Qdyne)法」とよばれる、原理的にはスペクトル線幅を任意に先鋭化可能な手法が提案された。同手法により、NV中心による核磁気共鳴(NMR)計測において、構造解析を行えるようなスピン間結合が観測できるほどのレベルのスペクトル線幅が得られることが実証された。

しかしQdyne法では、感度が数十kHz程度で最も良くなるが、それ以外の周波数では著しく感度が落ちるという課題を抱えていた。そこで研究チームは今回、この課題を解決すべく、検出信号の特にさらなる低周波領域でも高感度を維持しつつ、スペクトル線幅を任意に先鋭化することが可能な計測手法を考案することにしたという。