ディープラーニングの登場によって一気に広がりを見せた第三次AIブームが本格化し、5年以上が経過した。いずれの企業においても、AIへの関心が高まっていることは言うまでもない。早々に取り組みを開始する企業がある一方で、何から着手するべきか、議論を繰り返すばかりに留まっている企業も多いのが実情だろう。

こうした中、ガートナー ジャパンが9月14~16日に開催した年次カンファレンス「ガートナー データ & アナリティクス サミット2022」では、ディスティングイッシュト バイス プレジデント/アナリストの亦賀忠明氏が登壇。「AIトレンド2022」と題し、啓発期を迎えたAIの現状を整理するとともに、今、ユーザー企業がとるべきアクションについて解説を行った。本稿では、その内容をダイジェストでお届けする。

まず最初に認識しておくべきこと

冒頭、亦賀氏は今年9月に発表された「日本における未来志向型インフラ・テクノロジのハイプ・サイクル:2022年」を提示し、啓発期に突入した人工知能、すなわちAIは、すでに議論の段階から実践の段階へと入っていると切り出した。

画像認識による判定・検査のほか、NLP(Natural Language Processing:自然言語処理)を使った議事録作成や翻訳、チャットボットなどのツール、ML Ops/AI Opsといった開発・運用への適用など、AIの活用領域は多様化している。

亦賀氏によれば、2025年から2030年にかけては「江戸が明治になるくらいの大転換期」だ。にもかかわらず、江戸時代の延長のような考え方でAIに取り組んでインパクトが出ない、PoCで効果が出ないというのはよく聞く話だという。

「世の中自体が大きく変わってきています。時代の変化を認識すること、新しい時代にあったアプローチをすることが大切です」(亦賀氏)

AI関連の主要トレンド3選

ガートナーは昨年11月、企業や組織に影響を与える技術トレンドを選定した「戦略的テクノロジのトップ・トレンド」の2022年版を発表している。選ばれた12のトレンドの中には、「ジェネレーティブAI」「オートノミックシステム」「AIエンジニアリング」とAI関連の技術も並ぶ。

「Stable Diffusion」で盛り上がるジェネレーティブAI

AIによって、すでにあるデータを認識・判断するのはよくある使い方だ。例えば、画像認識を使った顔画像の本人判定や、良品・不良品の検品など、すでに活用されているシーンも多い。

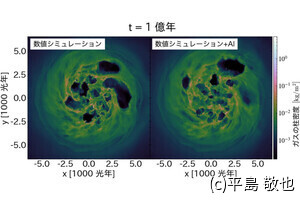

一方、ジェネレーティブAIでは、AIが学習したデータを基に全く新しい成果物を生み出す。テキスト入力された言葉から画像生成するオープンソースのAIサービス「Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)」などは、その好例だ。

また、自然言語の入力によってAIがアルゴリズムを自動生成する技術も進化している。今年2月には、米Alphabet傘下の英DeepMind Technologiesが開発した問題解決型AIによるコード生成システム「AlphaCode」が、Codeforcesの競技プログラミングにおいて、平均的な参加者と同レベルの結果を残し、話題となった。

AIを活用した創薬の可能性についても注目を集めるところだ。多くの企業やアカデミアにおいてさまざまな取り組みが進められており、研究段階から実用化へと移行しつつあるという。

このように盛り上がりを見せるジェネレーティブAIだが、ガートナーによる「戦略的プランニングの仮説事項」では、2025年までに生成される全データのうち、ジェネレーティブAIによるものの割合は1%未満から10%程度と、やや控えめな数値だ。だからこそ、今はチャンスでもある。

「今のうちから準備すれば自然な流れに乗ることができます。過剰に反応して騒ぐのではなく、落ち着いて取り組むことが大切です」(亦賀氏)

今後の課題は補償範囲 - オートノミックシステム

オートノミックシステムとは、限定された領域のタスクを実行する自己管理型の物理システム、またはソフトウエアシステムを指す。

例えば、オートノマス(Autonomous:自律的)な車の場合、行動は周囲(道)に適応するが、そのアルゴリズムは固定だ。一方、オートノミックシステムでは、周囲に適応して行動するだけでなく、アルゴリズムもシステム自身が書き換えていく。

「オートノミックシステムが広がっていくことはビジネスチャンスにもなります。ただし、いずれ『アルゴリズムを勝手に書き換えることに対する補償はどこまで必要か』を問われるのではないか、という問題はあります」(亦賀氏)

戦略的プランニングの仮説事項では、オートノミックシステムについて「2024年までにオートノミックシステム/デバイスを販売する組織の20%は、プロダクトの学習行動に関連する補償条項を放棄することを顧客に要求する」と予測されている。

AIエンジニアリング

AIエンジニアリングは、データ/モデル/開発の統合アップデート・パイプラインによって、AIから一貫したビジネス価値を引き出すという概念だ。「AIはつくって終わりではなく、継続的改善という考え方が極めて重要です」と亦賀氏は強調する。

これに関して、戦略的プランニングの仮説事項では、2025年までにAIエンジニアリングのベスト・プラクティスを確立している10%の企業は、確立していない90%の企業に比べ、AIへの取り組みを通じて少なくとも3倍以上の価値を生み出すとしている。

AIエンジニアリングを実践しているのが、米国のパルプ/紙製品メーカー、Georgia-Pacificだ。同社は、AIモデルの経年劣化を「ビジネスオペレーションの変化」「モデルへの入力」「システムのパフォーマンス」の3つの観点からモニタリングし、定量化。その上で、自動アップデートによって迅速に本稼働モデルを変更することで、ビジネス価値を維持しているという。