日本電気(NEC)は9月12日~16日の4日間、オンライン・イベント「NEC Visionary Week 2022」を開催した。本記事ではその中から、「GIGAスクールと教育DXによる学びと人材育成の姿」と題するセッションを紹介する、

講演者はNEC 官公ソリューション事業部門 文教・科学ソリューション統括部で上席プロフェッショナルを務める田畑太嗣氏。

同氏はGIGAスクールをはじめとする教育デジタル化関連事業に携わりつつ、複数の業界団体で業界の標準化やGIGAスクールの促進に関わっているという。

人口減少社会に進む日本の若者が抱える課題は?

4つに分けられたテーマの最初は、「日本の将来と人材育成の課題」だ。

田畑氏はまず、2022年5月に経済産業省が発表した報告書「未来人材ビジョン」を引き合いに、今後の人口減少社会を見据え、雇用・人材育成とGIGAスクール構想を含む教育システムを、個別ではなく一体的に議論すべきと指摘する。

同報告書が挙げる学校教育で育成すべき能力の中で、田畑氏は日本の若者における自己効力感の低さに着目する。

その解決策として、田畑氏は以下の3点を挙げた。

1.デジタルの力を生かし、地域に関係なく学習・自己実現できる社会を作る

2.子供たちが社会の面白さや仕事の醍醐味に興味を持つ機会を増やす

3.企業や団体側が自らの活動を若者世代に知ってもらう積極的な意識を持つ

GIGAスクール成功のカギは「論より証拠」

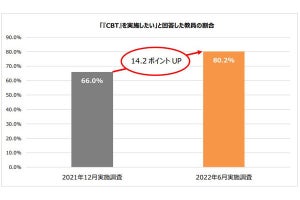

2番目のテーマであるGIGAスクール構想の目的と現状に関連して、田畑氏はデジタル庁・総務省・文部科学省・経済産業省の4省庁が20219月に公開したアンケート結果を紹介した。

例えば意識改革やインフラ面での不安、コンテンツ不足など多くの課題が挙がっているが、田畑氏は「ない物ねだり的なことを言うとキリがない」と感じたという。

結局のところ、学校現場を中心に、学びの姿、学習内容、指導の在り方が提示不足であり議論不足だと田畑氏は見る。

「論より証拠として、積極的に取り組んでいる学校、先生、児童・生徒の実践事例を、多く誕生させるサポートをして共有をしてくことが、加速策だと考えています」(田畑氏)

教育DXが目指すべきは社会とのつながり

3番目のテーマは、教育DX(デジタル・トランスフォーメーション)が目指すべきもの。田畑氏は、小学校での事例を紹介する。

2022年3月に開催した全国選抜小学生プログラミング大会は、NECが協賛しており、田畑氏も会場に出向いたという。

同大会では、鹿児島県代表の小学生がグランプリを受賞した。社会科の授業で同県の伝統産業である大島紬が後継者不足だと学び、解決のためにデジタルで大島紬の体験ができるアプリを作成したとのこと。

このアプリは大島紬の会社とタイアップして実際に使われているそうで、多くの人から評価されることで、自己効力感を高めることにつながると、田畑氏は見ている。

「いろいろなことを知って取り組んで、さらにいろいろな人たちの協力で機会を得ることが、リアルなDXの成功例なんじゃないかと思います」(田畑氏)

NECが進める教育DXに向けた取り組み

4番目のテーマは、NECが進める教育DXに向けた取り組みについて。

田畑氏はまず、同社が提供する教育クラウド・サービスである「Open Platform for Education」(OPE)を紹介した。全国で約6000校、約220万IDが利用されているという。

単に同社がサービスを提供しているだけではなく、エコシステムとして多様なパートナー企業とタイアップし、大企業からEdTechのスタートアップ企業までが、さまざまなサービスを提供しているとのことだ。

続いて田畑氏は、OPEを通じて目指す学習の形を説明する。

その目的は自己効力感を持って社会とつながる学びの実現であり、OPEは授業や学習をデータでサポートすると共に、社会とつながる窓となることを目指しているという。

授業や日常生活で社会課題に興味関心を抱かせるという第1段階に関連して、同社は9月14日に「学びの様子見える化サービス」を発表した。

これは、1人1台端末による学習において蓄積するログやアンケートなどで集計した情報を可視化し、教師が児童・生徒個々に合った学習指導を行うための支援をするものだという。

データを教師にフィードバックするイメージとして、田畑氏は授業における端末の使用状況分析を紹介した。これにより、児童・生徒がその授業にどう取り組んでいたかを可視化できるとのことだ。

さらに田畑氏は、現在実証研究中の「協働学習支援サービス」を紹介する。

これは、授業中の発話をAI(人工知能)により可視化するもので、その結果を分析するとグループの話し合いの特徴や課題が浮かび上がり、以後の授業の進め方や指導に生かせるという。

児童・生徒と社会とのつながりに関しては、オンライン進路相談プラットフォームサービス「Torch」の実証研究を進めているとのことだ。

高校生と同サービスに登録した社会人とがオンラインで個別に進路などの相談ができるというもので、既に200人以上の協力を受けていると、田畑氏は語る。進路指導の担当教師では限界があるリアルな仕事の内容や、そこに至った大人の実体験談を聞ける点で、高い満足度を得ているという。

データ活用が子供たちのやる気と成長に直結

セッションのまとめに、田畑氏はまず第1点として「教育DXは、日本再生のための人材育成DXという大きな日本の課題、プロジェクトのスタート地点に立っていると捉えるのがいいのではと思っています」と持論を述べた。

学校教育やGIGAスクール構想を語る際には手段・方法論に目が行きがちな傾向があると指摘した上で、「将来子供たちが、さまざまな場面で本当に活躍してもらうためにどうするかを考えることが、必要な観点だと考えています」(田畑氏)と、教育DXの目的を再確認する必要性を説く。

第2点として田畑氏は、活用事例(ユースケース)の重要性を指摘する。

「多くの活用事例を、当社を含む多くの企業や自治体、教育委員会、学校が直接発信し共有して、国内で貯めていき成長させていくことが、非常に大切なキーになると考えています」(田畑氏)

田畑氏は第3点として、ICT環境の整備に目が行きがちだが、有益なデータ活用が重要性だと語る。

授業での映像データ利用や話合い活動の可視化などは今後クラウドで容易に実現可能になるとし、そのことが授業の魅力化につながるという。

学校教育だけに留まらず、人生100年時代のリスキリングやアンラーニングも視野に入れ、「今後いろいろなデータの標準化、もしくは活用を詰めていきたいと考えています」と、田畑氏はセッションを結んだ。