最近とあるミーティングで「A」というタスクに遭遇した。直接に関わることが多い事案で部外者にも伝達が必要であったためメモを取り詳細に記していたが、のちに「A」ではなく「A'」であるという話になった。「A」と「A'」は見方によれば些細な違いと思われがちな面もあるが、部分的に事後の対応が必要になった。この手の話は口頭オンリーの会議で生まれがちで、重要なタスクベースの話は文字を起こすのが理想だが、おざなりにされることがある。これが、複数レイヤーを通過する会議ともなれば、伝わるまでに"伝言ゲーム"のように原形を留めていない・・・というような「喜劇」や「悲劇」が起こりうる。

喜劇であれば良いが、仮にインシデントやコンプライアンスに繋がるような重要な要素を含む場合、間違った情報が悲劇に変わることも十分にありうる。"言った・言わない""聞いた・聞いていない""見た・見てない"が積み重なり、思わぬ事故に繋がってしまう。軽視されがちだが、このようなことは古今東西至るところにあったはずだ。

「口語」と「文書」は似ているようで大きく役割が異なる。レジュメが無く両者が混在して進行するような場では、特に注意が必要で思わぬ落とし穴が隠れるケースがある。

談笑ーー談笑ーー談笑ーー談笑ーー談笑-[文字タスク]-談笑ーー談笑ーー談笑ーー談笑ーー談笑-[文字タスク]-談笑ーー談笑ーー談笑ーー談笑ーー談笑ーー

圧倒的、談笑比率のなかにタスクが埋没するケースだ。メモを取り損なうこと必然である。レスポンスの良さが好感を与え、冗談も気軽に言える会話だが、タスクたるべき文書とは性質が異なる。例えば、ABCDE各自に3つの担当タスクを割り振り、担当以外のタスク(another)は各自でフォローするような場合。担当各自がおのおの自分のタスク3つメモすれば良いわけではない。比率が圧倒的に大きくなる「担当以外」のタスク(another)を把握するためには、すべてをメモしなければならない。口頭ではあっという間でも、初めて耳にする者は短い合間に15の事案すべてのメモが必須だ。

A---1,2,3

B---1,2,3

C---1,2,3

D---1,2,3

E---1,2,3

another(A[1,2,3] B[1,2,3] C[1,2,3] D[1,2,3] E[1,2,3])

これらに対応しうるツールが音声をテキストに変換する「議事録ソフト」。文字を自動で起こすだけでなく、AIでタスク抽出するものや重要な発言にはフラグを立てる、コミュニケーションツールと連携するものなど様々な種類があり、驚かされるばかり。タスクのチェックや結論・総意の取りまとめ、各論での付記事項や危惧事項も加わる。また記録・保存できるために継続性を担保でき、業務上のデータ価値も高い。

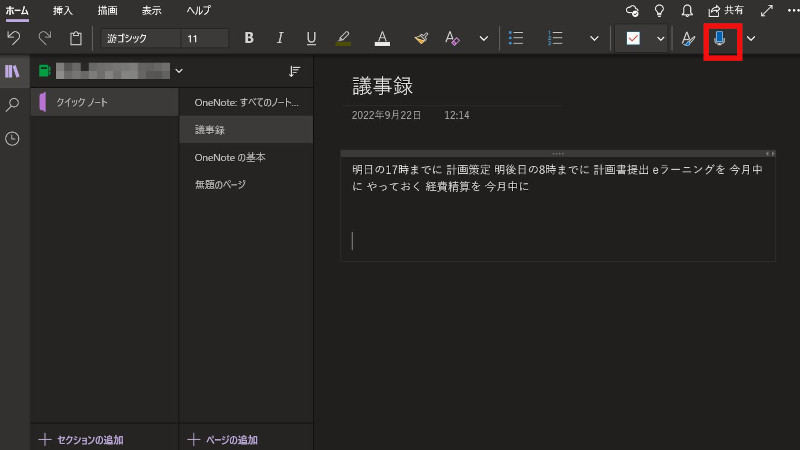

音声認識を手軽に始めたいのであれば、OneNoteのマイクアイコン「ディクテーション」でも可能だ。自分の声をボイスメモとして使うのが良いだろう。あとからの手直しが必要な部分も生じるが、どのようなものか?は把握できる。会議などの公式ツールとして使うのであれば、用途に応じた高性能なツールやマイクを探す。

ただし、コミュニケーションを促進するような意味合いでの会議であれば、記録されることは「藪蛇」にもなりうるのでTPOをわきまえよう。議事録とは言え、記録されて気分良く話すのも難しいものだし、笑い話を必死にメモるようでは興ざめとなる。

元来、話し言葉はあったが、高度な文明化に文字は欠かせなかったといわれる。平面に構造化できる文字は、記録性を持ち、分類や抽象化された事象、数字を生み出してより高い次元へと昇華する。また、ビジネスにナレッジが重要であることも昔から変わらない。

最新の議事録ツールを使えば、規模は違えど同様なことが会議でも起こりうるのではないだろうか?そんなスペクタクルなことにも思いを馳せてしまうこの頃である。