ECサイト「楽天市場」や「Amazon」のヘビーユーザーである筆者には、欲しいモノが思い浮かぶとすぐにスマートフォンを開き、「今すぐ購入」のボタンをタップしてしまう浪費癖がある。

注文した商品は翌日に届くため、生活必需品や、急きょ必要になった贈り物、どうしても早くプレイしたくなったゲームソフトなどの購入手段として重宝している。今となっては、翌日配達サービスのない生活なんて考えられない……。

物流の2024年問題とは?

しかし、2024年4月1日から、こうしたサービスの実現が難しくなる恐れがある。なぜなら、人口減少などによる人手不足や高齢化が進むことに加え、働き方改革関連法により、時間外労働の上限規制が施行されるからだ。

ネットショッピングの需要が拡大し小口配送が増加したことで、ドライバーの人手不足は深刻化している。加えて、2024年4月1日より「自動車運転の業務」の時間外労働が年960時間と上限規制される。これは、長時間労働の慢性化という課題を抱えていた物流業界にとって大きな問題で、業界から「2024年問題」と呼ばれている。

また、規制により1日に運べる荷物の量が減ってしまうため、運送・物流業者の売上や利益が減少し、労働時間の減少によりドライバーの収入も減少するだろう。1年7カ月を切った猶予期間のうちに人手不足の課題を解決しなければ、これまでと同じように物流業務を行うこと自体が難しくなるのだ。

「共同配送」という1つの解決策

どうすれば2024年問題を解決できるのか。その解決策の1つに「共同配送」が挙げられる。共同配送とは、複数の物流企業・事業所が連携し、複数企業の商品を同じトラックやコンテナなどに積み込み輸送することで、物流の効率化を図る取り組みだ。

例えば、同じ納品先を抱える7社、F社、L社がそれぞれのトラックで別々に運ぶのではなく、7・F・Lの各社が共同の倉庫などに商品を一括納品し、そこから1台のトラックで納品先へ荷物を運送する。共同配送を行うことで、ドライバーの負担が減るだけでなく、積載率が向上し、温室効果ガス(CO2)の削減にもつながる。

しかし、共同配送には、各社で使用しているシステムが違うために、ラベルや現場運用が異なり、配送品質の担保が難しくなるといった課題がある。つまり、効率的で品質を損なわない共同配送を実現するには、配送管理システムの統一化が求められるのだ。

効率的な共同配送とは?

トヨタグループ傘下で自動車の修理部品などの卸売業を手掛けるトヨタモビリティパーツは、効率的な共同配送を実現させている企業の一社だ。

パナソニック コネクトが提供する「配送見える化ソリューション」を導入しており、トヨタ自動車やダイハツ、スバルといった取引先各社で異なるシステムやラベルを統一している。また、リアルタイムで各メーカーの荷物の管理や追跡をできるようにしている。

同社のドライバーは、パナソニック コネクトの頑丈ハンドヘルド端末「TOUGHBOOK(タフブック)」を使う。この端末は、運行管理者のシステムとクラウドを通じて相互連携することが可能で、管理者側で配送状況や配送作業をリアルタイムに確認できる。

パナソニック コネクト モバイルソリューションズ事業部 事業開発部の里平利彦氏は、「少ないリソースで効率的な物流システムを構築することができる。配送見える化ソリューションにより、ドライバーの効率化だけでなく顧客サービスの向上にもつながる」と、同ソリューションの特徴を説明する。

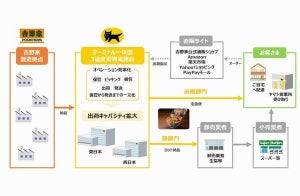

ここからは、トヨタモビリティパーツでの具体的な共同配送の流れを紹介しよう。

まず、倉庫に入荷したさまざまなメーカーの部品に、出荷ラベル発行専用アプリで発行したラベルを荷物に貼り付ける。このラベルはトヨタ方式に統一されており、それをもとに配送コースごとに仕分けを行う。

このときドライバーは、端末を使って統一されたQRコードを読み取ると、どこに配達するのかが分かるようになっている。複数の拠点に配送するときは、トヨタモビリティパーツの知見を反映した最適な配送ルートが表示される。

配送先に到着したら、その拠点に別で用意されているQRコードを読み取った後に、届ける荷物のQRコードを読み取っていく。実際に荷物を届けたら、指示に従って次の配送先へと向かう。端末には斜め配置のバーコードリーダーが搭載されているため、ドライバーからは「読み取りスピードも早く使いやすい」と、好評だという。

また、荷物の誤配がないよう、違う荷物のQRコードを読み込んでしまった場合はエラー表示が出るようになっており、配送が遅れている状況や、不在の際には荷物を持ち帰ったという状況も端末側で管理できる。

このとき運行管理者のPCでは、ドライバーの位置情報やトラックの配送ルート、荷下ろしした商品の状況などを、ダッシュボードで確認することができ、すべての配送実績はデータとして蓄積することが可能だ。

監視ではなくエビデンスとしてのツール

一見すると、ドライバーは常に監視下に置かれ、束縛されているように思うかもしれないが、実はその逆だ。同ソリューションを活用することにより、ドライバーは運行管理者に配送状況を電話などで報告しなくて済む。また、配送実績データをCSVファイルの形式でデータ抽出できるため、業務日報や請求書作成業務などの軽減につながる。

「配送先から『荷物が届かない』と問い合わせがあった場合、配送担当者は一旦電話を切って、ドライバーに配送状況を確認しなければならない。リアルタイムに情報が分かることで、そういった手間も省け、ドライバーは常に安全運転を心がけることができる」(里平氏)

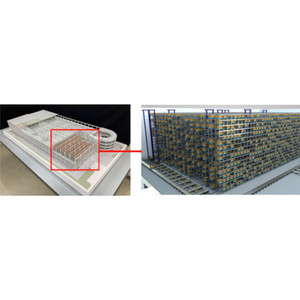

同社は今後、共同配送エリアを全国に拡大していく考え。また今回の輸送手段のシェアリングに加え、倉庫機能(作業・保管)のシェアリングにも取り組んでいくとのことだ。

解決策は1つではない

今回は共同配送にスポットライトをあてたが、2024年問題を解決するための糸口は共同配送だけではない。トラックによる輸送を鉄道や船に置き換えようとする「モーダルシフト」も解決策の1つだ。

トラックでの運送では、環境負荷の高い排気ガスを排出したり、エネルギー効率が悪かったりといった課題がある。一方、海運や鉄道では比較的低エネルギーで大量に輸送することができる。また、トラックドライバーの人手不足問題の解決にもつながる。

ほかにも、物流ロボットなどを用いたオートメーションや、自動運転とドローンの活用、AIを用いた物流効率化など、さまざまな解決策が考えられている。

今回の取材を経て、物流業界が抱える課題や配送ドライバーの大変さを知り、「翌日配達は当たり前だ」と思っていた自分のことを恥じた。個人にできることは少ないかもしれないが、消費者という物流の末端の存在として、できることはないか模索していきたい。