ラックは8月2日、同社の研究開発部門「サイバー・グリッド・ジャパン」のナショナルセキュリティ研究所が発刊する研究成果の最新報告書『CYBER GRID JOURNAL Vol.14』を公開したとして、記者説明会を開催した。

同レポートでは、特にウクライナ危機やロシアと米国の争い、サイバー攻撃でターゲットとなっている「人」など、現在の世界情勢におけるタイムリーな内容に焦点を当ててサイバー戦の戦況について解説している。

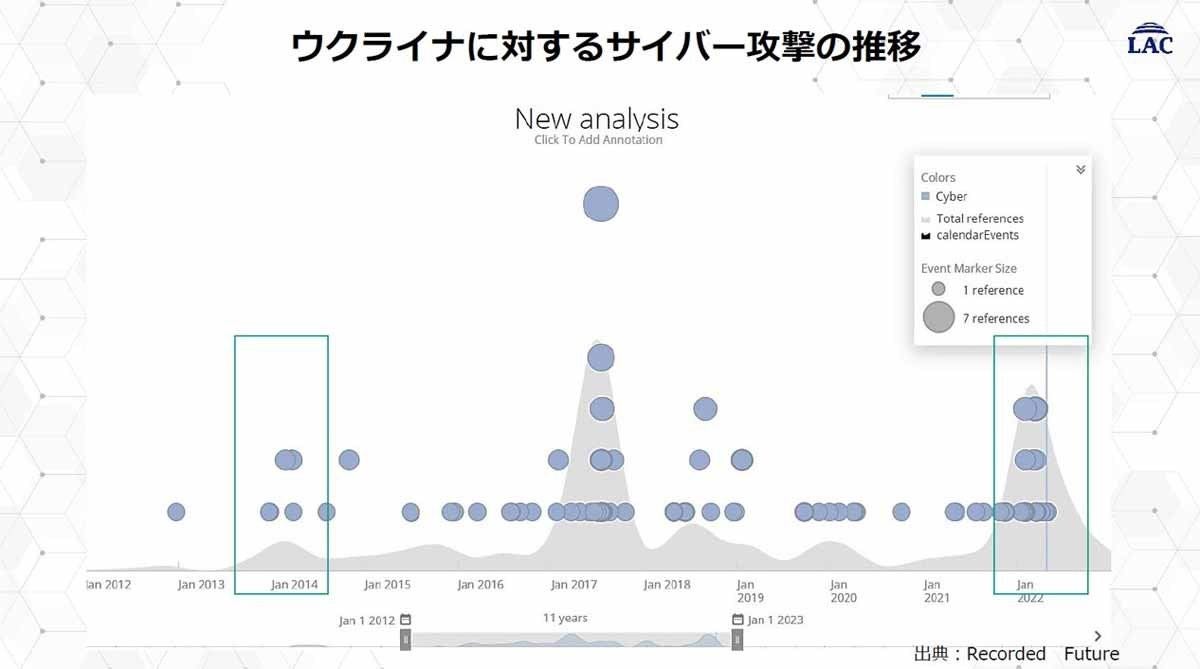

2014年のクリミア併合時のサイバー攻撃と類似の状況

報告書執筆者の一人であるナショナルセキュリティ研究所長の佐藤雅俊氏は、ウクライナ危機におけるサイバー戦の光と闇を主題としてこれまでの戦況を解説した。同研究所は主に国家が主体となるサイバー攻撃について、各国の戦略や能力に基づいて攻撃の予兆などを探る活動をしているとのことだ。

日本国内では一般的に、インターネット上での電磁的な妨害や情報搾取などのサイバー攻撃からの防御がサイバーセキュリティとして認識されている。しかし、サイバー空間における活動は拡大しており、脆弱性を突くエクスプロイテーションと呼ばれる攻撃や、偽の情報を拡散して世論を誘導するサイバープロパガンダと呼ばれる手法など多岐にわたる。そこで同研究所でも、このような幅広いサイバーセキュリティについて議論を進めているとのことだ。

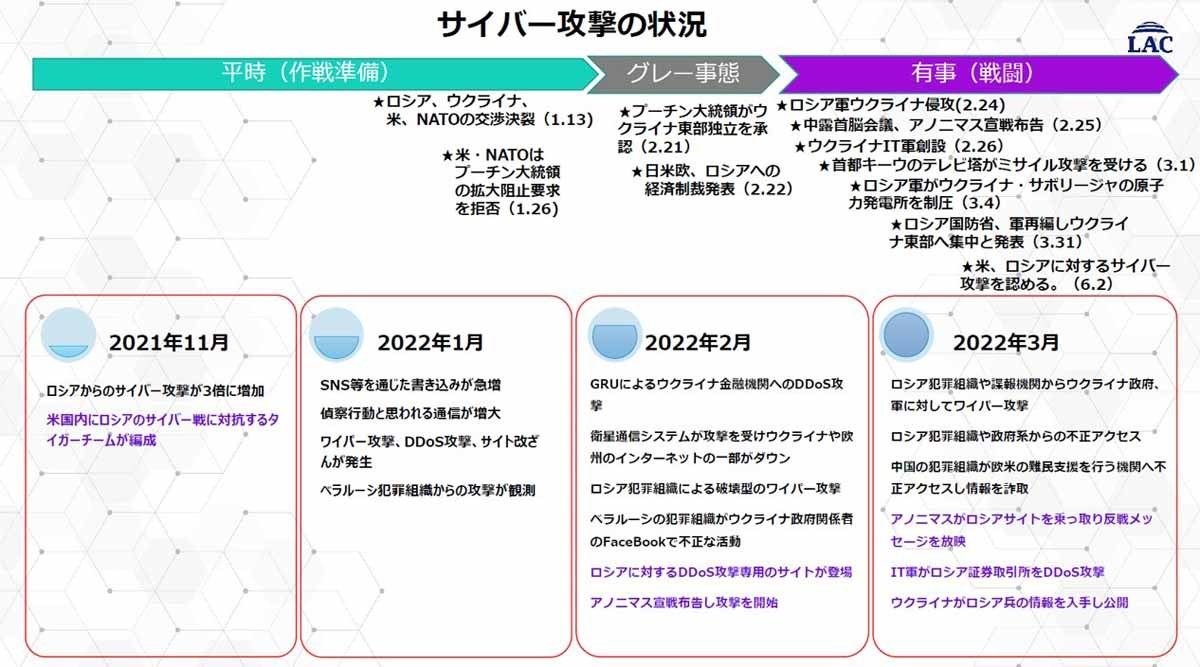

2021年10月以降ウクライナ国境付近に兵力を配備したロシアは、2022年2月24日より侵攻を開始した。その後徐々にウクライナ首都キーウ付近へと戦線が拡大し、4月以降には再び東部および南部で戦況が激化している。

佐藤氏によると、「2014年にロシアがクリミアを併合した際のサイバー攻撃と、今回のサイバー関連のイベントは非常に似た状態にある」という。

ロシア側からの攻撃、ウクライナ側の動き

ロシア側からのサイバー攻撃に注目すると、2021年4月にプーチン大統領が論文『ロシア人とウクライナ人の歴史的一体性について』を発表したのと同時期に、偵察と見られる活動が活発化した。10月にウクライナ国境付近で兵力を増強した頃から世論誘導のための書き込みが増加したようだ。

2022年1月に入りロシア、ウクライナ、米国、NATO(North Atlantic Treaty Organizatio:北大西洋条約機構)らの交渉が決裂すると、Webサイトの改ざんやDDoS(Distributed Denial of Service)攻撃などが観測され始めた。なお、これらのサイバー攻撃は警告を目的とする陽動だったと見られ、壊滅的なダメージには至っていないとしている。

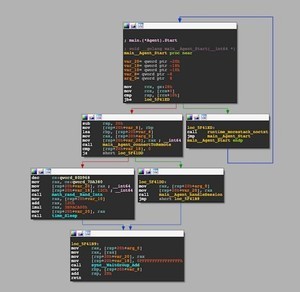

2月の軍事侵攻以降はサイバー攻撃も本格化し、破壊型のワイパー攻撃がウクライナの重要インフラに対して行われた。ここで使用されたマルウェアの一部は未知のものであり、ゼロデイ攻撃のように高度な手段も見られている。また、戦闘地域の拡大に伴ってウクライナのテレビ塔が破壊されるなど、サイバー攻撃と並行して政府機関や軍、重要インフラに対する物理攻撃も継続している。

一方で、ウクライナ側の動きを見ると、2022年1月以降に偵察と思われる通信が増加し、2月下旬以降にロシア政府系組織に対する不正アクセスやDDoS攻撃などの反撃が本格化しているそうだ。搾取した情報の一部は公開され、反戦を名目とするキャンペーンに使われている。

3月以降の攻撃は手口に変化が見られ、ロシアの情報機関を狙う高度な攻撃が観測され始めた。こうした攻撃にはウクライナを支援する米軍の関与も影響していると見られ、動向に注目が集まっている。

そのほか、当事国以外のベラルーシや中国を拠点とする活動や、アノニマスや犯罪組織からのサイバー攻撃も増加しており、こうした動きがウクライナ危機のサイバー戦の様相を複雑化しているのだという。