東京大学(東大)と海洋研究開発機構(JAMSTEC)は6月7日、JAMSTECの無人潜水艇「ハイパードルフィン」を用いて、南部マリアナトラフの深海底熱水噴出孔にできた金属硫化物チムニーを採取し、最先端の電子顕微鏡解析技術を駆使して岩石内部を観察した結果、始原的な古細菌「DPANN」に分類される、酸化銅のナノ粒子にコーティングされているという特徴を持った極小微生物を発見したと発表した。

また今回の発見は熱水噴出活動の終了したチムニーからであり、これまでの深海底熱水噴出孔生態系は、噴出する熱水からのエネルギー供給による一次生産に立脚すると考えられてきたが、それを一変させるものであることも併せて発表された。

同成果は、東大大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻の高宮日南子大学院生、同・幸塚麻里子特任研究員、同・鈴木庸平准教授らの研究チームによるもの。詳細は、微生物に関する全般を扱う学際的なオープンアクセスジャーナル「Frontiers in Microbiology」に掲載された。

近年大きく進展しているゲノム情報解析に基づく最新の系統樹において、細胞の大きさが著しく小さい極小微生物の古細菌「DPANN」が、最終普遍共通祖先に近い根本で分岐しており、生命進化の初期段階で誕生したことが明らかになった。しかし、DPANNのゲノムにコードされる遺伝子配列は、これまで知られる生物と大きく異なるため、ゲノムが解読されたにも関わらず、どのような代謝で増殖しているのかがわかっていないなど、特に生態に関して不明な点が多い。

そのDPANNが検出された環境の1つが、生体分子合成のための材料物質と、その組み立てに必要な金属触媒が豊富に存在することから、生命誕生の場の有力候補の1つでもある深海底熱水噴出孔である。

そのチムニー内に生息する微生物のゲノム解析も進展中であり、そうした熱水噴出孔環境からDPANNも検出されている。ただし、熱水と海水が複雑に混じり合う場において、どのような環境がDPANNの生息に適しているのか不明だったとする。

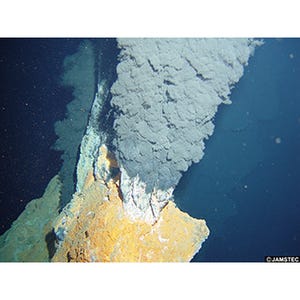

そこで研究チームは今回、グアムから約140km沖合の南部マリアナトラフの、水深2787mの深海底熱水噴出孔から、熱水噴出の終了した金属硫化物チムニーを採取することを目的とした、潜航調査を実施。研究チームは、これまでの研究において岩石内部に生息する微生物を可視化する手法を独自に開発済みなほか、深海底熱水噴出孔で噴出した溶岩の亀裂から、微生物細胞の検出にも成功している。今回の研究では、溶岩の亀裂から微生物細胞の検出に成功した手法を、金属硫化物チムニー試料に対しても適用することにしたという。