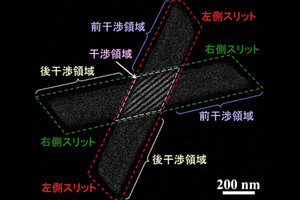

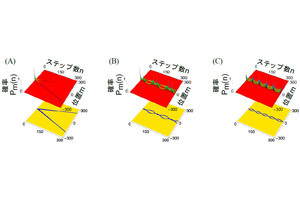

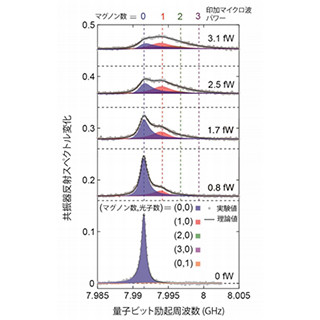

広島大学は5月2日、光などの粒子は、粒子であると同時に波でもあるという二重性が未解決の問題となっているが、「フィードバック補償法」を中性子干渉に応用することにより、有名な二重スリット実験における、2つの経路を通過した中性子の分割比の定量的な測定に成功したほか、この結果が単一粒子の分割であり、集団の統計的な確率ではないことを示したことを発表した。

同成果は、オーストリア・ウィーン工科大学のHartmut Lemmel氏(仏・ラウエランジュバン研究所兼務)、同・Niels Geerits氏、同・Stephan Sponar氏、広島大大学院 先進理工系科学研究科 量子物質科学 量子光学物性のホルガ・F・ホフマン教授の国際共同研究チームによるもの。詳細は、米物理学会が刊行する物理とその関連する学際的な分野を扱うオープンアクセスジャーナル「Physical Review Research」に掲載された。

ミクロな世界を扱う量子力学は、マクロ世界とは異なる独自法則に支配されており、その代表例の1つとして、光などの粒子が、粒子であるのと同時に波でもあるという二重性が知られている。二重スリット実験では、二重スリットに向かって光などの粒子を照射すると、そのスリットを通り抜けた先の照射面で干渉縞が作られ、波の性質を示すことを確認することができる。

また、粒子とはそれ以上は分割できない最小単位のことで、物理学では粒子と波は別々に扱われているものだが、なぜ粒子であり波であるのか、この二重性は長い間にわたって未解明の問題とされてきた。