大阪大学(阪大)は4月8日、(110)面上のGaAs量子井戸構造を使い、従来よりも光子量子状態から電子スピン量子状態への変換を効率的に行える量子ドットを新たに開発し、そのスピンの特性を明らかにしたと発表した。

同成果は、阪大 産業科学研究所の中川智裕大学院生(研究当時)、同・藤田高史助教、同・大岩顕教授(阪大 量子情報・量子生命研究センター兼務)、カナダ国立研究機構(NRC)のデイビッド・ガイ・オースティング博士、同・ルイ・ゴードロー博士らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、米国応用物理学会が刊行する応用物理を扱う公式学術誌「Journal of Applied Physics」に掲載された。

GaAsやSiなどの半導体中に形成される、極薄のシート状に存在する“2次元電子”に対して表面ゲート電極によって作られる横型量子ドット中の電子スピンは、その高い電気的制御性から、量子コンピュータの量子ビットの有力候補として注目されているほか、量子通信への応用も期待されている。

大岩教授の研究チームは、将来の長距離量子情報通信の基盤技術となる量子中継器に向け、光子の偏光から電子スピンへ量子情報を変換する研究を進めてきたが、量子情報の変換効率は、まだ1万回光子を照射して1回成功する程度と低く、高度な原理実証実験と量子ネットワークへの応用の課題の1つとなっているという。

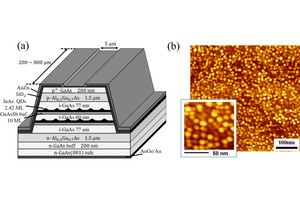

そうした背景の中、研究チームは今回、(110)面上のGaAs/Al0.33Ga0.67As量子井戸構造を使った横型量子ドットの形成に成功したとする。

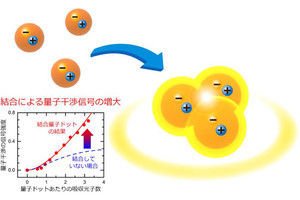

これまでは、(001)面方位の基板上の量子井戸が用いられることが大半で、この量子ドットでは量子インタフェースの基本原理である光子偏光から電子スピンへの量子状態変換は、軽い正孔を励起することでのみ可能だったという。しかし(110)面方位では、結晶の対称性が低いことに起因して重い正孔も面内磁場下でスピン分裂を起こし、量子状態変換が可能となるとする。

重い正孔から伝導帯への遷移確率は軽い正孔よりも約3倍と大きいため、今回開発された(110)面上の量子ドットを用いると、理論的には光子-電子スピン量子インタフェースの効率を3倍ほど改善することが可能となるという。

-

光子-電子スピン量子状態変換の模式図。(左)従来の(001)面上GaAs量子ドットだと、重い正孔のスピン状態は磁場下で分裂せず量子状態転写ができない。(右)今回の(110)面上GaAs量子ドットだと、重い正孔のスピン状態も磁場下で分裂し量子状態転写が可能となる (出所:阪大Webサイト)

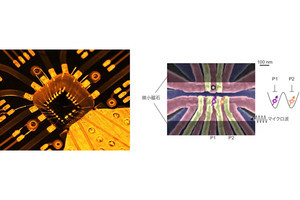

また量子インタフェースの設計には、電子のスピン状態を決定するg因子が重要なパラメータとなるが、研究チームは今回、2重量子ドットを実現し、その2電子状態のパウリ排他律によるスピン依存ドット間電子トンネルによる電流を解析することで、そのg因子を決定することにも成功したという。

-

(左)(110)面上のGaAs2重量子ドットにおける2つのドット中電子数が、ゲート電圧で1つずつ変化する様子が表された電荷状態安定図。カッコの中のMやNは電子数が表されている。(右)2電子領域のスピン依存電流の磁場依存性。ゼロ磁場付近では核スピンとの相互作用による電流が観測され、その解析から電子スピンのg因子が0.1であることが明らかにされた (出所:阪大Webサイト)

なお、期待される変換効率の向上は今回の研究では、まだ3倍にとどまっているものの、今後は表面プラズモンアンテナや別のナノフォトニック構造と組み合わせて光子から電子スピンへの変換効率をさらに改善することにより、量子中継器の開発を前進させることで、量子暗号通信の長距離化や量子ネットワークなど量子情報の基盤インフラの開発の加速が期待されると研究チームでは説明している。