東京大学(東大)は3月29日、慢性期統合失調症および健常対照者から計測された複数のMRI画像の脳構造画像データセットを用いて機械学習を行い、70%以上を判別可能な機械学習器を開発したことを発表した。同研究成果は、実際の臨床現場で必要とされる、鑑別診断や治療予測などのマーカーとしての応用が期待されるとしている。

同成果は、東大大学院 総合文化研究科 附属進化認知科学研究センターの小池進介准教授、東大医学部 附属病院 精神神経科の笠井清登教授、同病院 放射線科の阿部修教授、同病院 精神神経科の山末英典准教授(現・浜松医科大学 教授)らの研究チームによるもの。 詳細は、統合失調症の病院と治療に関する分子基盤から社会的および文化的要因に至るまでの全般を扱う学術誌「Schizophrenia Bulletin」に掲載された。

精神疾患の診断は、現在でも精神科医による問診が主な判断基準となっており、血液や画像などを用いた客観的な診断補助が求められている。

そうした中、統合失調症や発達障害の研究でこれまでわかってきた脳構造画像の特徴を用いることで、診断補助となり得る可能性があると期待されているのが機械学習による手法だ。

しかし、これまでの精神疾患脳画像を用いた機械学習研究では、限られた疾患群と健常群のデータを用いた研究がほとんどで、多施設・多プロトコルデータにおいて機械学習器の応用はこれからの課題だった。

また、開発された機械学習器を異なる臨床病期のデータ、たとえば発症リスクや発症初期の患者に当てはめ、その性能を評価することは行われてこなかった。特に発症前後では、診断を確定することが難しい場合が多く、治療方針の確定が困難なケースがあるため、客観的な診断補助の機会があれば、より適切な治療に結び付けられる可能性があるという。

そこで研究チームは今回、MRIにおける脳構造画像データを用いて、慢性期統合失調症と健常対照の2つを分類する機械学習器を開発し、同機械学習器にはどういった脳構造特徴が重要かを調べることにしたという。

そして、機械学習器判別と重症度の相関を検討し、同機械学習器開発には使用していない独立した異なる統合失調症臨床病期(精神病ハイリスク、初回エピソード精神病)および発達障害の脳構造画像を当てはめ、この機械学習器が疾患群と健常群を判別できるかを検討した。

慢性期統合失調症83名、健常対照113名の研究参加者から計測された脳構造画像(テストデータセット)を、解析ソフトウェアを用いて全脳の灰白質を抽出し、合計55万4992の脳構造特徴変数が求められた。PythonのSkLearnライブラリにあるサポートベクターマシーン(SVM)を用いて機械学習器が構築され、複数の異なるプロトコルで撮られたデータセットを用いて機械学習器の性能の評価が実施された。機械学習器は判別率のほか、各疾患群で症状が重症であるほど、判別がより疾患寄りになるかの関係も評価が行われた。

また独立サンプルとして、精神病ハイリスク27名(数年間で統合失調症発症リスクが20%程度あるといわれている群)、初回エピソード精神病24名(幻覚や妄想などの精神病症状を発症してまもない群)および発達障害64名の研究参加者から計測された脳構造画像(独立確認データセット)を同様の方法で脳構造特徴変数を求め、開発された機械学習器に当てはめた。

その結果、機械学習器の精度はテストデータセットで75%、独立確認データセットでも76%の精度が維持されたという。

-

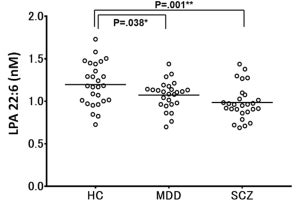

ボクセル空間におけるSVMによる重み付けられた特徴量。正(赤)のスコアは慢性統合失調症群を特定するための特徴の寄与の領域が示されており、負(青)のスコアは健常対照群における特徴の寄与の領域が示されている(出典:東京大学)

統合失調症臨床病期群は、発達障害群と比較して慢性期統合失調症として分類され、慢性期統合失調症への分類率は、精神病ハイリスク群で41%、初回エピソード精神病群で54%慢性期統合失調症群で70%、発達障害群で19%、健常者群で21%となったという。

また、脳の両側の「淡蒼球」と「下前頭回三角部」が、慢性期統合失調症の分類に重要な特徴量が示されたことから、既存の脳画像研究成果と整合性の取れる結果となったとした。

これまでの機械学習研究では整合性が取れていなかったため、その信頼性が疑問視されている部分があったが、今回の研究により、機械学習器の予測情報は、疾患の発症を早期に予測するのに役立つ可能性があることが明らかになった。

研究チームは今後も検証を重ね、統合失調症および発達障害の病態解明、また一般的な医療機関で計測されるMRIデータへの応用を目指していくとした。