アステラス製薬はこのほど、DCT(Decentralized Clinical Trial:分散化臨床試験)に関する同社の取り組みを説明する機会を設けた。DCTとは、ウェアラブルデバイスやデジタルツールを活用して、医療機関への来院回数を減らす、あるいは不要とする臨床試験(治験)だ。バーチャル治験などと呼ばれることもある。

治験に参加する患者(被験者)にとっては、来院にかかるコストや、地理的な制限から解放されるため、治験への参加ハードルが下がると期待されている。さらに近年では、感染症リスクを低減させるという観点からも来院が不要なDCTが求められている。

まずはアステラス製薬の開発本部 開発推進部の松澤寛氏より、DCTを取り巻く日本の情勢などを広く伺った。なお、同氏は日本製薬工業協会(製薬協)の医薬品評価委員会で臨床評価部会長も務める。

2018年に実施した国内の患者調査では、治験に参加して悪かったことの第1位に「拘束時間の負担」が挙げられ、第2位に「通院の負担」が挙げられている。アメリカでも同様の傾向があり、治験参加に重要なこととして約6割の人が「医療機関の立地」と回答し、約5割の人が「来院間隔」と回答している。患者が治験へ参加する際には、「距離的」あるいは「時間的」な課題が大きい。

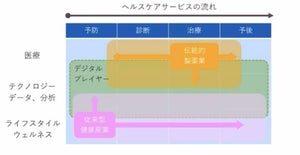

近年の技術的な発展に伴って、オンライン診療を含む遠隔医療などが実用化されつつある。また、IoT(Internet of Things:モノのインターネット)機器を活用した場所や時間に依存しない健康情報の収集も可能となってきた。そこで、これらの新しい技術や手法を活用することで、従来の治験で患者が抱えていた課題を解決する「患者中心」の治験を実現するための動きが強まっている。

DCTの普及は、これまで治験にアクセスできなかった患者への治験参加を促す側面もある。特にアンメットメディカルニーズが高い希少疾患や難病、障害などを伴うために定期的な通院が困難だった患者にも治験に参加する機会を提供できるようになる。

その結果、被験者登録期間の短縮とともに、被験者の途中脱落リスクの軽減も期待される。これにより、新薬開発の期間が短縮され、薬をより早くより多くの患者へ届けられるようになるはずだ。

海外における現状を見ると、特にコロナ禍以降でDCTの活用が急速に増加している。このまま日本でのDCTへの対応が遅れると、将来的には国際共同治験などへ参加する際に障壁が生じ、新薬の承認申請が他国よりも遅れる懸念があるという。

製薬協は国内のDCT普及に向けた課題として、実施体制や費用などいくつかの要因を挙げている。DCTの前例が少ないために、医療機関では負担や不安が多いほか、製薬企業としては予算の見積もりが難しい。さらに、現行のGCP(Good Clinical Practice:医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令)は医療機関における治験実施を前提としており、明確に禁じてはいないものの、DCTを実施するための基準を詳細に定めているわけではない。

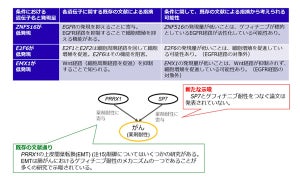

こうした状況において、内閣府の規制改革推進会議として2021年11月に開催された医療・介護ワーキング・グループの中で、同社はDCTの普及に関する提言を発表している。具体的には、DCTの実現には各プロセスにおける環境整備が不可欠だとして、「非対面および遠隔での治験説明および同意取得」「治験役の自宅への配送」「治験における訪問看護活用機械の拡大」の3点を述べた。

その結果、同年12月に出された「当面の規制改革の実施事項」において、これら3点が令和4年度の措置、または検討とすることが示されている。今後は行政による具体的な検討や通知が待たれる状況であるとのことだ。

続いて、アステラス製薬の開発本部 日本・アジア臨床開発第2部の大室信太郎氏が、同社の具体的なDCTへの取り組みについて語ってくれた。同社ではグローバルでのタスクフォースとしてDCTに取り組んでおり、大室氏はその日本の代表者を務めている。以下に示すスライド資料はグローバルでの資料であり、必ずしも全てが日本に当てはまるわけではないとのことなので、留意して頂きたい。

同社ではDCTを技術的なツールの導入やソリューションの活用として捉えているのではなく、あくまでもPatient Centricity(患者中心主義)の観点で取り組んでいるのだという。同社では、革新的な技術やサービスを手段として活用し、治験参加者にとってより身近で負担の少ない治験を指して、DCTだとしているとのことだ。

「私たちはややもすれば、治験の枠に患者を押し込めてしまうような一面があったかもしれない。しかし、『がんの患者とはこういうものだ』とグループごとにひとくくりにするのではなく、患者一人一人の人生において何が重要なのかを考えたい」(大室氏)

同社が実施するDCTの特徴は、「治験参加のハードルを下げるためにより多くの選択肢を提示する」「新しいデータを入手し利活用する」の2つの軸がある。

前者の具体例としては、長文でわかりにくい同意説明文を動画にすることで理解を促すような施策や、服薬や検査のタイミングを患者のスマホにプッシュ通知で知らせるような施策がある。被験者の負担を減らすことで途中脱落を抑制し、治験に参加してよかったと思えるような経験を提供する狙いがあるという。

また後者の具体例としては、ウェアラブル端末やePRO(electronic Patient Reported Outcome:電子的な患者報告アウトカム)の活用が挙げられる。これまでは通院の度に定時的にしか取得できなかった患者情報が、デジタルツールによってリアルタイムに取得できるようになる。患者の日々の様子が理解できるようになるだけでなく、より詳細な患者情報が入手できる。

同社はこれまで、「患者からのニーズは医療従事者が把握しているはず」とする前提に基づいて治験をデザインしていたという。しかし患者が抱える負担は、疾患による身体的な負担だけではない。医師に対し、時間的な負担や金銭的な負担、精神的な不安を伝えられる患者がどれだけいるだろうか。あまり多くはないはずである。

こうした課題に対して、患者の意見も取り入れながら治験をデザインし、オンライン診療やウェアラブルデバイスを用いた評価を可能とすることで、患者が参加しやすい治験を目指すとしている。DCTを単なる技術導入ではなく、Patient Centricityに基づいた活動とする同社の姿勢が表れている。

同社は遺伝性筋疾患であるデュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬(ASP0367)の米国治験(0367-CL-0102試験)をDCTのパイロット的試験に位置付けている。同試験の特徴的な点は、アメリカで実施した治験であるにもかかわらず、開発チームは日本にいながらオペレーションを遂行できた点である。

同試験ではビデオアセスメントやウェアラブル端末など、機能ごとに異なるベンダーと契約していたようだ。しかし、同社は今後について、プラットフォーム型のサービスを提供するベンダーと提携しDCTを実施していく予定だという。

上述の通り、新薬開発の期間を短縮するためには被験者の円滑なリクルートが欠かせない。そこで、同社のペイシェント・セントリシティ室に所属する東山浩之氏に、同社の被験者募集におけるデジタル化について聞いた。

「全体的な流れとして、現在は製薬協を中心に患者会などの患者団体に対して情報提供を進めている。ほかの製薬企業も危機感や課題感を持って取り組んでいるので、今後さらに情報の整理が進むはず。当社でも、治験情報の窓口となるWebサイトを整備中だ。当社では患者の目に触れるものは基本的に患者のレビューをもらっており、今後も患者に伝わりやすいコンテンツの作成は強化していく」(東山氏)